2015年01月24日

まわるん第6回 「選択する」ということ。

久しぶりのまわるんです。

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

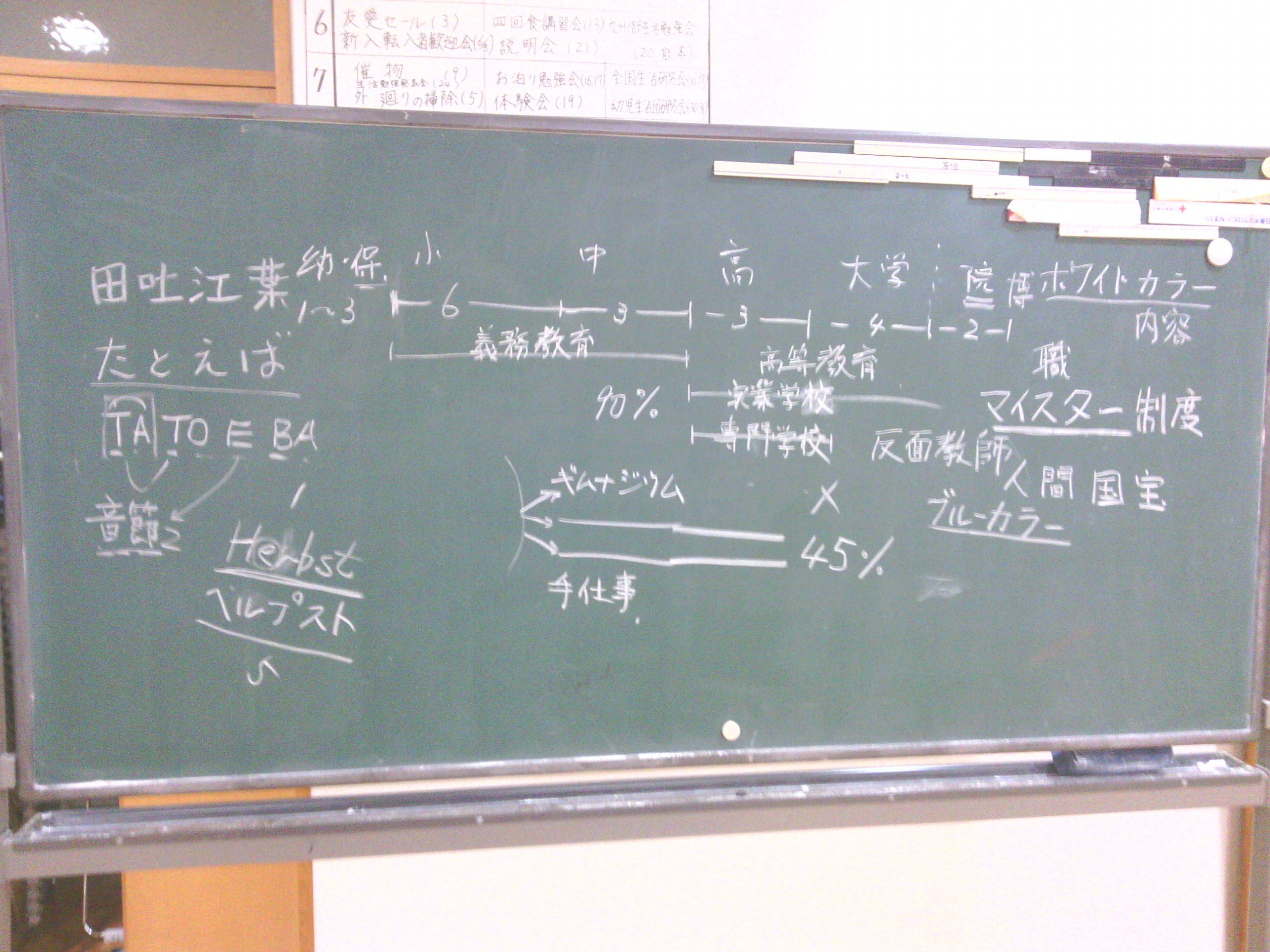

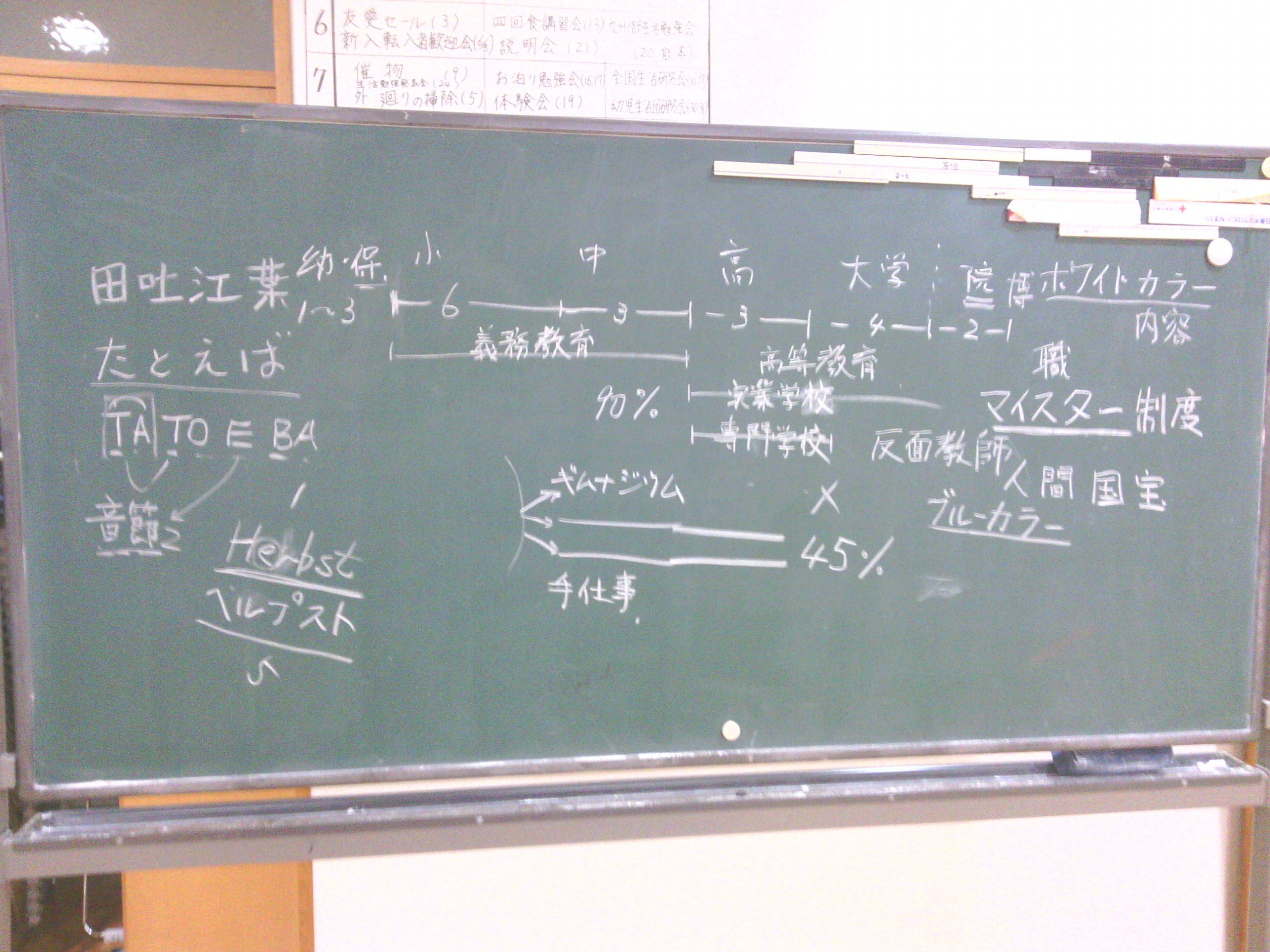

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!