2015年02月12日

2月例会報告

2月1日 例会を行いました。

【幼児クラス にじみ絵/オイリュトミー】

幼児クラスは2歳から6歳までの5人です。

両手で画板を持つのがやっとのお友達もいる中、みんな積極的に画板を持って画用紙をもらいに行きます。

準備が整ったら、まずは先生のお手本から。

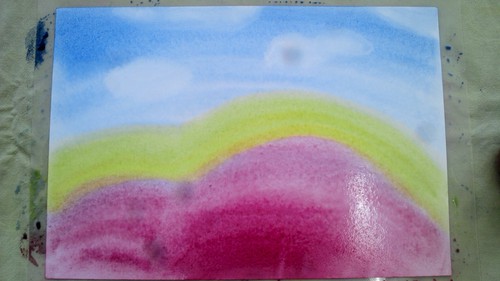

まずは画用紙の下1/3くらいに赤色で二つこぶの山を描きます。

その後は青色で空を半円の筋を重ねるようにして描いていきます。そして、赤色と青色の間を黄色で縁取ると、

色が混ざり合い、きれいな緑色になりました。そして空に浮かぶ雲をタオルで空の青を雲の形を拭き取り表現すると…、

春を待つ山と空の様子が画用紙に浮かび上がりました!

美しいにじみ絵の完成にみんなの表情もわくわく。

さあ、いよいよ子供達の番です。

先生が説明する度、その口真似をして、みんなの笑いを誘っていたムードメーカーのK君も自分が描く番になると俄然、真剣な表情で集中。

色が混ざらないように1色使った後は水がたっぷり入った瓶でトントンと筆をたたきながら洗い、筆先を指でぎゅっとしぼって余分な水分を落として、新たな絵の具をつけていきます。

この段取りもすっかり板についてきた小さな子供達。

最年少の2歳のTちゃんもお母さんと一緒にトライ!

思い思いの春を待ちわびる山と空の光景が完成しました。

そして、次はオイリュトミーです。

今日は、ウクライナの民話「てぶくろ」を題材に先生の身振り手振りを交えたお話から始まりました。寒—

い雪の中、おじいさんが落とした手袋に小さいネズミからかえる、うさぎ、とだんだん大きな動物が入っていき、、、最後は大きなくま!小さな手袋に次々とぎゅうぎゅう詰めになりながらも動物たちが入っていく様子を身体を一杯使って再現し、まるで自分も手袋の中にいるよう。子供達の想像力もますます広がっていくようです。最後は身体もぽっかぽか。

ストーリーを楽しみながらいつにもましてにこにこの子供達でした。

【低学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

小学校低学年の子供達は4人です。

最近、剣や刀に夢中のT君、先生の粋な計らいで幼児クラスで描いた雲を十字の剣の形で描くことになりました。水分を多く含んだ画用紙で色のにじみ方を楽しんだり、幼児よりも細かな描き方ができる小学生達は山や空に宝箱や剣の形をタオルで拭き取り描き出したり、楽しみ方がまた違っておもしろいなーと眺めます。

そして、自分が今、興味を持っていることがより反映されたにじみ絵になることも興味深かったです。

オイリュトミーではモーツァルトのソナタを伴奏に輪になり銅棒を素早く動かし回していくという巧緻性や協調性をより必要とする動きをしました。心地よいピアノの音に身をゆだねつつみんなと息を合わせ、仲間、空間をも一体となる感覚です。幼児クラスとの大きな違いは音楽の速さ。たった数年の違いでこんなにも身体の動きに違いが出てくるのだなと改めて子供の成長に目を見張りました。

【高学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

最後は高学年のお兄ちゃん二人。

同じにじみ絵を描きますが、お兄ちゃん達には先生からその絵の意味合いが説明されました。

山を赤で描くのですが、お日様に照らされた山、大地にそのエネルギーや熱が蓄えられ、その恵みを受けてたくさんの生命が宿るということ。

日の光を直接浴びてエネルギーを受けるのではなく、大地にエネルギーを注いでくれているということ。そういえば、昔から日よけや帽子、日傘を利用してきたということは直接の日光は害にもなるということでもあると。

先生の言葉を私なりに解釈しての言葉なので、ちょっと違うかもしれませんが、うーん、本当にそうだな〜と今日のにじみ絵にもいろいろと思いを巡らすことができました。

そして、オイリュトミーはまたさらにリズムが早くなり、より複雑な動きが組み入れられます。そして、集中力もさすがお兄ちゃん達、しっかり先生の動きをみながら、自分なりにどうしたらうまくいくか工夫したり、より自分の身体の感覚や調和を意識しながら取り組む様子が頼もしくも思いました。

にじみ絵で心をほぐし、オイリュトミーで身体をほぐし、眺めている私も癒やされた、今日も素晴らしい時間でした。

【大人オイリュトミーの時間】

午後からは大人オイリュトミーの時間です。

まずは「魂のこよみ」。

今回は第45週です。

第45週

思考の力が強まる。

霊の誕生に力づけられて

その力が 感覚の暗い印象を

明るい光で充たす。

魂が生成する宇宙に

帰依するとき、

感覚の世界が

思考の光を受けて輝く。

うーん今回もまた奥深いお言葉…。

この文章を読み解くなかで、

自然科学を邁進した現代について、ギリシャ・ローマ・ヨーロッパの時代背景、「意識魂」「悟性魂」「感情魂」、社会芸術の必要性等々…、様ざまな観点から深く掘り下げてお話しいただきました。

また、私たちの魂が進化するために重要なことは「リズム」であることも。オイリュトミーの中にも規則正しいリズムがありますね。日常でも生活のリズムを整えることがそのことを高めることができるそうです。毎朝同じ時間に起き、毎晩同じ時間に寝て、毎日同じものをいただく等…規則正しいリズムある生活について、改めて考える機会となりました。現代を生きる私たちが、このようなことを考えることがたいへん意味のあることだと思います。

毎回のことですが、今回も宇佐美先生から非常に興味深いお話しを伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。

次はいよいよオイリュトミーです。

まずはシュタープを使っていつものリズムでいつものように動きます。

体と心がふわっと軽くなり、ほぐれていくのがわかります。

その後は、黒板に即興で書かれた宇佐美先生の振り付けで動きました。音の高低に合わせて手を高くしたり、低くしたり、曲に合わせて膨らんだり、小さくなったり…。今回の振り付けは初めてだったので私には難しかったけれど、次回はもう少し上手く動けるといいな☆

宇佐美先生のオイリュトミーレッスン、終了後は爽快な気分になり、とても心地良いのです。また次回を楽しみにしております。

【幼児クラス にじみ絵/オイリュトミー】

幼児クラスは2歳から6歳までの5人です。

両手で画板を持つのがやっとのお友達もいる中、みんな積極的に画板を持って画用紙をもらいに行きます。

準備が整ったら、まずは先生のお手本から。

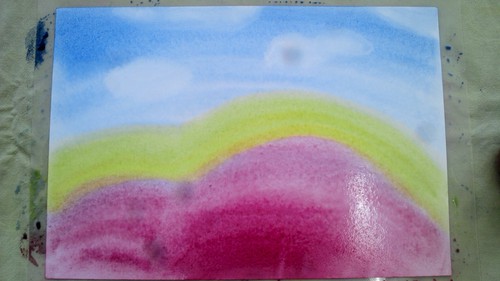

まずは画用紙の下1/3くらいに赤色で二つこぶの山を描きます。

その後は青色で空を半円の筋を重ねるようにして描いていきます。そして、赤色と青色の間を黄色で縁取ると、

色が混ざり合い、きれいな緑色になりました。そして空に浮かぶ雲をタオルで空の青を雲の形を拭き取り表現すると…、

春を待つ山と空の様子が画用紙に浮かび上がりました!

美しいにじみ絵の完成にみんなの表情もわくわく。

さあ、いよいよ子供達の番です。

先生が説明する度、その口真似をして、みんなの笑いを誘っていたムードメーカーのK君も自分が描く番になると俄然、真剣な表情で集中。

色が混ざらないように1色使った後は水がたっぷり入った瓶でトントンと筆をたたきながら洗い、筆先を指でぎゅっとしぼって余分な水分を落として、新たな絵の具をつけていきます。

この段取りもすっかり板についてきた小さな子供達。

最年少の2歳のTちゃんもお母さんと一緒にトライ!

思い思いの春を待ちわびる山と空の光景が完成しました。

そして、次はオイリュトミーです。

今日は、ウクライナの民話「てぶくろ」を題材に先生の身振り手振りを交えたお話から始まりました。寒—

い雪の中、おじいさんが落とした手袋に小さいネズミからかえる、うさぎ、とだんだん大きな動物が入っていき、、、最後は大きなくま!小さな手袋に次々とぎゅうぎゅう詰めになりながらも動物たちが入っていく様子を身体を一杯使って再現し、まるで自分も手袋の中にいるよう。子供達の想像力もますます広がっていくようです。最後は身体もぽっかぽか。

ストーリーを楽しみながらいつにもましてにこにこの子供達でした。

【低学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

小学校低学年の子供達は4人です。

最近、剣や刀に夢中のT君、先生の粋な計らいで幼児クラスで描いた雲を十字の剣の形で描くことになりました。水分を多く含んだ画用紙で色のにじみ方を楽しんだり、幼児よりも細かな描き方ができる小学生達は山や空に宝箱や剣の形をタオルで拭き取り描き出したり、楽しみ方がまた違っておもしろいなーと眺めます。

そして、自分が今、興味を持っていることがより反映されたにじみ絵になることも興味深かったです。

オイリュトミーではモーツァルトのソナタを伴奏に輪になり銅棒を素早く動かし回していくという巧緻性や協調性をより必要とする動きをしました。心地よいピアノの音に身をゆだねつつみんなと息を合わせ、仲間、空間をも一体となる感覚です。幼児クラスとの大きな違いは音楽の速さ。たった数年の違いでこんなにも身体の動きに違いが出てくるのだなと改めて子供の成長に目を見張りました。

【高学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

最後は高学年のお兄ちゃん二人。

同じにじみ絵を描きますが、お兄ちゃん達には先生からその絵の意味合いが説明されました。

山を赤で描くのですが、お日様に照らされた山、大地にそのエネルギーや熱が蓄えられ、その恵みを受けてたくさんの生命が宿るということ。

日の光を直接浴びてエネルギーを受けるのではなく、大地にエネルギーを注いでくれているということ。そういえば、昔から日よけや帽子、日傘を利用してきたということは直接の日光は害にもなるということでもあると。

先生の言葉を私なりに解釈しての言葉なので、ちょっと違うかもしれませんが、うーん、本当にそうだな〜と今日のにじみ絵にもいろいろと思いを巡らすことができました。

そして、オイリュトミーはまたさらにリズムが早くなり、より複雑な動きが組み入れられます。そして、集中力もさすがお兄ちゃん達、しっかり先生の動きをみながら、自分なりにどうしたらうまくいくか工夫したり、より自分の身体の感覚や調和を意識しながら取り組む様子が頼もしくも思いました。

にじみ絵で心をほぐし、オイリュトミーで身体をほぐし、眺めている私も癒やされた、今日も素晴らしい時間でした。

【大人オイリュトミーの時間】

午後からは大人オイリュトミーの時間です。

まずは「魂のこよみ」。

今回は第45週です。

第45週

思考の力が強まる。

霊の誕生に力づけられて

その力が 感覚の暗い印象を

明るい光で充たす。

魂が生成する宇宙に

帰依するとき、

感覚の世界が

思考の光を受けて輝く。

うーん今回もまた奥深いお言葉…。

この文章を読み解くなかで、

自然科学を邁進した現代について、ギリシャ・ローマ・ヨーロッパの時代背景、「意識魂」「悟性魂」「感情魂」、社会芸術の必要性等々…、様ざまな観点から深く掘り下げてお話しいただきました。

また、私たちの魂が進化するために重要なことは「リズム」であることも。オイリュトミーの中にも規則正しいリズムがありますね。日常でも生活のリズムを整えることがそのことを高めることができるそうです。毎朝同じ時間に起き、毎晩同じ時間に寝て、毎日同じものをいただく等…規則正しいリズムある生活について、改めて考える機会となりました。現代を生きる私たちが、このようなことを考えることがたいへん意味のあることだと思います。

毎回のことですが、今回も宇佐美先生から非常に興味深いお話しを伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。

次はいよいよオイリュトミーです。

まずはシュタープを使っていつものリズムでいつものように動きます。

体と心がふわっと軽くなり、ほぐれていくのがわかります。

その後は、黒板に即興で書かれた宇佐美先生の振り付けで動きました。音の高低に合わせて手を高くしたり、低くしたり、曲に合わせて膨らんだり、小さくなったり…。今回の振り付けは初めてだったので私には難しかったけれど、次回はもう少し上手く動けるといいな☆

宇佐美先生のオイリュトミーレッスン、終了後は爽快な気分になり、とても心地良いのです。また次回を楽しみにしております。

2015年02月04日

1月例会報告

2015年1月例会・1月11日(日)

今年もよろしくお願いいたします。

*今月のうた*

「うぐいす」

*はじまりの会・全体オイリュトミー*

今年はじめての、虹の雲例会。

新年の抱負を1人ずつ話しました。クリスマスのつどいから1カ月以上ぶりに会う

お友だちに、嬉しいし恥ずかしいで、あいさつが口ぱくだったり、ちょっとかくれ

ちゃったりしながらも、小さい子の番に励ますお兄ちゃんの姿や、意外にしっかり

とした事を言う姿に驚いたりと、和やかな雰囲気で今年も始まりました。

*子どもオイリュトミーの時間*

幼児クラス4人・低学年クラス4人・高学年クラス4人

それぞれの回に、大学生のおねえさんも加わってくださり、楽しみながら動きました。

幼児クラスで、ここでもまた、嬉し恥ずかしなのか、ちょっと違うことをしてみせたり、

オーバーな動きをしてみたりと、自己アピールをしているような様子も見えましたが、

それは、自分と他(人・物)との違いに気がついたということ、それを確かめている

様子だということを知り、

それでも、所々は、きっちり動いてみたり、やっぱりオイリュトミーは、好きなのだな

と思わせる所もあり、

月に1度の集まりですが、子どもは確実に成長しているのだということを感じさせられ

ました。

*にじみ絵*

今月は、楽しいことになりました。

年明け全員での、“大描き初め大会!”といった感じで、“親子ではない大人と子どものペア”

で、1枚の画用紙をはさんで向かい合わせに座り、ひと筆、あくまでもひと筆ずつ。

筆が上がったら「はい交代っ!!」と、色を重ねていきました。

子どもたちは、迷わずすーと。大人たちは「ん、んー?」次のひと筆を、どうしよう・・・。

子どもの期待に応えるか?うらぎるか?迷ってしまったのは、私だけでしょうか。

迷いつつも「えいっ」と入れたひと筆で、「あ、かわいくなった!」と、

思わぬ反応を示してくれた男の子に、ほっとしうれしくなり肩の力がぬけた大人・・

なのでありました。

*手仕事*

「あみもの」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、それぞれに応じた「あみもの」。

大きい子たちは、かぎばりや編み棒を使って。

小さい子たちは、ゆびあみなど。途中、あやとりになったり。

上手にゆびあみをしているお友だちを見て、ゆびあみをしたくなったり。

もっと編みたいので、また次も「あみもの」でお願いします!

今年もよろしくお願いいたします。

*今月のうた*

「うぐいす」

*はじまりの会・全体オイリュトミー*

今年はじめての、虹の雲例会。

新年の抱負を1人ずつ話しました。クリスマスのつどいから1カ月以上ぶりに会う

お友だちに、嬉しいし恥ずかしいで、あいさつが口ぱくだったり、ちょっとかくれ

ちゃったりしながらも、小さい子の番に励ますお兄ちゃんの姿や、意外にしっかり

とした事を言う姿に驚いたりと、和やかな雰囲気で今年も始まりました。

*子どもオイリュトミーの時間*

幼児クラス4人・低学年クラス4人・高学年クラス4人

それぞれの回に、大学生のおねえさんも加わってくださり、楽しみながら動きました。

幼児クラスで、ここでもまた、嬉し恥ずかしなのか、ちょっと違うことをしてみせたり、

オーバーな動きをしてみたりと、自己アピールをしているような様子も見えましたが、

それは、自分と他(人・物)との違いに気がついたということ、それを確かめている

様子だということを知り、

それでも、所々は、きっちり動いてみたり、やっぱりオイリュトミーは、好きなのだな

と思わせる所もあり、

月に1度の集まりですが、子どもは確実に成長しているのだということを感じさせられ

ました。

*にじみ絵*

今月は、楽しいことになりました。

年明け全員での、“大描き初め大会!”といった感じで、“親子ではない大人と子どものペア”

で、1枚の画用紙をはさんで向かい合わせに座り、ひと筆、あくまでもひと筆ずつ。

筆が上がったら「はい交代っ!!」と、色を重ねていきました。

子どもたちは、迷わずすーと。大人たちは「ん、んー?」次のひと筆を、どうしよう・・・。

子どもの期待に応えるか?うらぎるか?迷ってしまったのは、私だけでしょうか。

迷いつつも「えいっ」と入れたひと筆で、「あ、かわいくなった!」と、

思わぬ反応を示してくれた男の子に、ほっとしうれしくなり肩の力がぬけた大人・・

なのでありました。

*手仕事*

「あみもの」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、それぞれに応じた「あみもの」。

大きい子たちは、かぎばりや編み棒を使って。

小さい子たちは、ゆびあみなど。途中、あやとりになったり。

上手にゆびあみをしているお友だちを見て、ゆびあみをしたくなったり。

もっと編みたいので、また次も「あみもの」でお願いします!