2016年02月12日

2016 あけましておめでとうございます。新年は「水俣のこと」から。

1月10日まわるん。参加はOくん、Rくん、Aさん、Kたくんの中学生4名。

開始16時までの時間に、市内のホールで講話(上映会)があっていたので、まわるんにも案内していました。

こういった生の体験(フィールドワーク)を共有してくるのもいいね、とHさんと話し合ったところでしたので。以下の内容です。

::::公式確認60年、今だからこそ水俣病から考える

講演と対話 緒方正人(漁師・水俣病患者)×森達也(映画監督・作家)::::

「公害の原点」「環境汚染の象徴」といわれる水俣病事件は1956年に発生が確認されて以来、60年になろうとする今日に至っても、新たな患者からの申請がつづき、解決したとは言えない状況です。

この事件についての展覧会「水俣展」はすでに全国で24回開催され14万人の入場者を得て、各種のメディアから高い評価を受けています。

一方で、福島原発のメルトダウン以降次々と起こる問題は、この国がいかに「水俣」から学んでいないかを痛切に物語っています。

だからこそ私たちは、熊本で初めて「水俣展」を開催する準備を始めました。そこで皆さまに準備を担うサポーターになっていただきたく、水俣病講演会を開催することにいたしました。::::

というもの。参加できたのはHさん親子のみだったのですが、今日のまわるんで、そのことを話題として提供くださいました。

「こんなに身近におきた問題で、進行中。チッソ(原因企業)は自分だった・・という言葉。」

「家族がチッソで働いていて、今は患者のためにうごいている人がいる」「食物連鎖、蓄積されていくことなど、小学校で学んだ」など、いろんな感想を言い合う中で、最後に残った課題として。

「今の問題につながっている、どうしたら周りのみんなにしってもらうことができるだろう」「水俣展、にどうしたら足をはこんでもらえるかな⇒僕たちから親に行こうと言う・・」一緒に考えてみたことで、「とても難しいけれど、伝えていきたい、考えていきたい」という感想につながったようです。

4名がそれぞれ「考えていきたい」と感想を書いてくれていて、改めて。過ちに蓋をしてしまうことが未来を歪めることになる、私たち大人は本気で学ばなければ、伝えなければと。

※今月の絵:Aさんがお年賀にかいてくださいました。・・次回は2月14日。16時~友の家にて開催!来てね。

2016年02月12日

まわるん第13回 「school×桃源郷」

まわるん10月11日。

参加は、Kくん、Oくん、Aさん、A子さん、Kたくん、5名。

何から話そうか。

「・・・桃源郷」

久しぶりに参加したA子さんのつぶやきから始まった今日のまわるん。(ちょうど教科書にでてきたとか・・)

桃源郷(理想郷:ユートピア)⇒「素晴らしく良い場所であるがどこにもない場所」「現実には決して存在しない理想的な社会」としてちょっと皮肉に登場することも多い言葉、ですよね。※「ユートピア」って、トマスモアの描いた架空の国の名前なんですって。

で、旧約聖書「創世記」に描かれた「エデンの園」もそのような場所だったのかな、と宇佐美先生の誘いがあり。エデンの園の住人であったアダムとイブが禁断の実(善悪の知識の実)をたべてしまって追放されることを失楽園、ということは有名ですが、あまりエデンについて考えたことはなく。

そのあたりから、「エデン」についての考察がはじまりました。

エデンって、「庭」。英語では「Garden」、独語では「Garten」。

はじめに聖書ありき、の西洋思想の根底には、「エデン=人間の欲望について考える場所」というとても深い意味がこめられているようなんです。

犬小屋があったり、雑草に覆われて荒れ放題なうちの庭に「思想」はみあたらないけれど、でも確かに日本庭園や京都の石庭は深淵さを感じるものもありますね。

・西洋の庭は左右対称(シンメトリー)を美としている

・日本の庭はアシンメトリーを美としてとらえる感性があると。そのあたりが何によっているのかはわからないのですが、でも、「庭」を「エデン」と呼び変えてみるだけで、そこが違う場所になるような不思議な感触があります。庭を大事にしている人たちには何か、深い思想がある!?

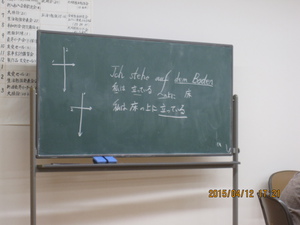

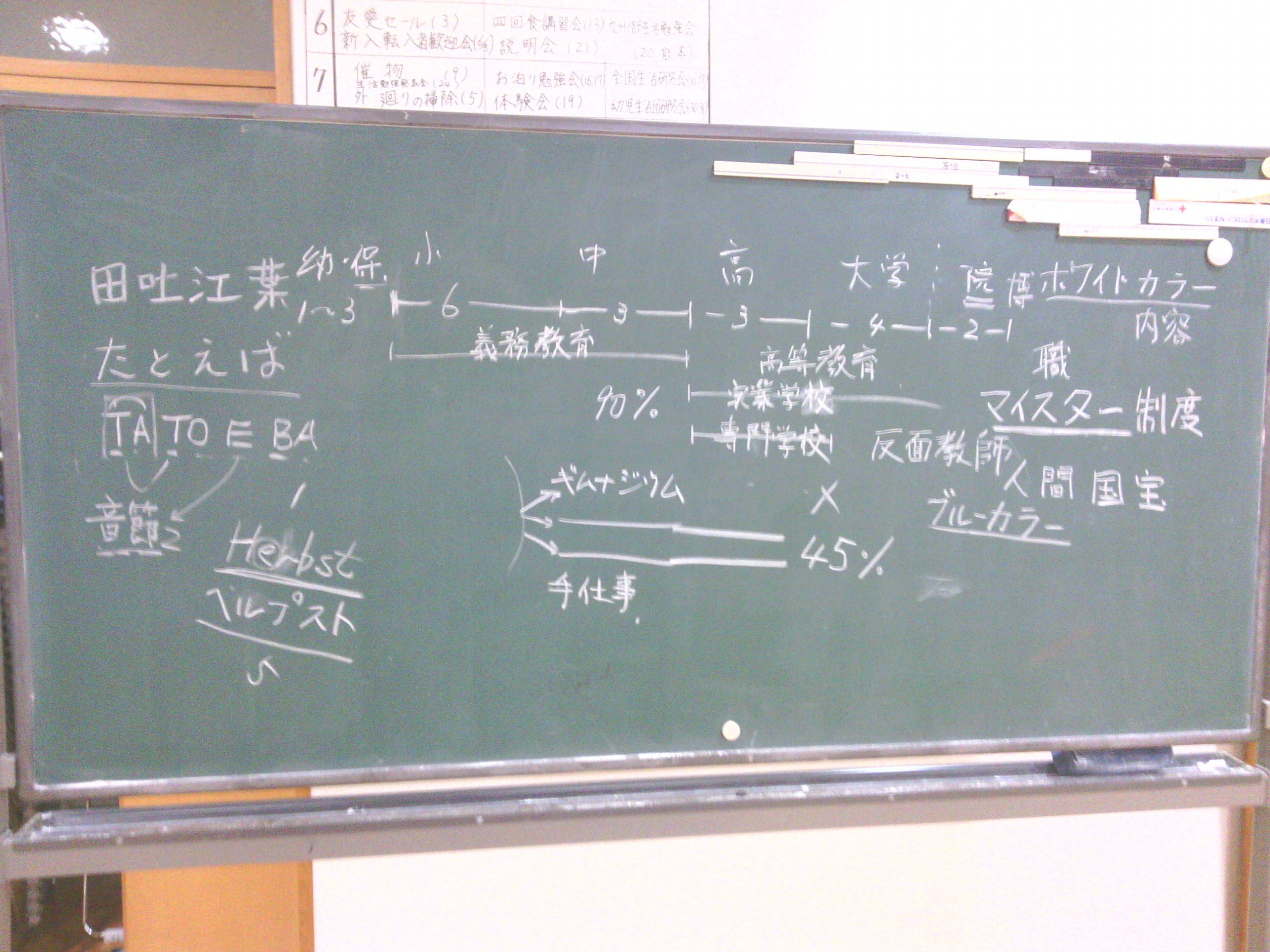

そのあとは、日本とドイツの教育環境の違いについての話へと。日本の義務教育の義務は親に課せられる(親が費用を負う)一方、ドイツの義務教育は社会が負うという事実。

税金は高いけれど、ドイツは70年という長い年月をかけてその体制をつくりあげたんだよ、と。

「ベーシックインカム」と「友愛」という思想が根底にある社会。私たちは、どういった思想をあたためていくのでしょう?方向は?!

感想:やはり日本とドイツの違いは大きいな。日本の始まりについても知りたくなった。

・ドイツはすごい。日本はなぜ今のすがたになったのか。・平等って経済的に難しい

・社会のつくりって難しい。・庭の話が深くておもしろかった・日本の庭は自然を閉じ込めて作っている、楽園を追求するということ。。など。

次回は11月8日です。ウエルカム!

2016年02月12日

まわるん第12回 「信用ってなんだろう」

まわるん9月13日。

参加、KくんOくん、Aさん、そしてJくん、初参加Yくんの5名です。

16時~のまわるんに来るまでの道中スケボーを満喫してわいわい楽しそうにやってきました。

今月の1字「信」。

「信用ってどういうことだろう。」という問です。

Kくんにふりかえりレポートを書いてもらいました。

・預けておいたお金がどのような人に貸されているのか・・メガバンクと呼ばれる銀行では預かったお金を原発や武器企業へ貸し付けている事実もあり、よくみて預けていくことが必要

・城南信用金庫などは反政府を掲げており、そういった金融機関を選ぶことで、社会のしくみを見直すこともできる

・地方の信用金庫などは比較的地域に根付いており、信用することもできるが、個人のつながりがみえずらくなっている

・地域通貨:オーストリアや沖縄にもあるシステム、こういった個人と個人とのつながりこそ大切

・まわるんではよくでてくる「友愛」ということ。誰かを信じる、経済のしくみをつくりたい。

・個人のつながりがないといきていけなかった時代、それこそ信用が根源にあったはず。

・マイナンバーについて。すべての情報がまとめられ、誰かに知られていること、気持ちわるい。

・・ちょっと背伸びした話題でもあるようですが、でも、お金の流れについて知ることは、本当に大切なこと。

そして経済、をできるだけ平たく、理解出来うるものとしてとらえていきたい、実態なきものとならないように。

次回は「学校」のこと話したいとのこと。では来月10月に。

参加、KくんOくん、Aさん、そしてJくん、初参加Yくんの5名です。

16時~のまわるんに来るまでの道中スケボーを満喫してわいわい楽しそうにやってきました。

今月の1字「信」。

「信用ってどういうことだろう。」という問です。

Kくんにふりかえりレポートを書いてもらいました。

・預けておいたお金がどのような人に貸されているのか・・メガバンクと呼ばれる銀行では預かったお金を原発や武器企業へ貸し付けている事実もあり、よくみて預けていくことが必要

・城南信用金庫などは反政府を掲げており、そういった金融機関を選ぶことで、社会のしくみを見直すこともできる

・地方の信用金庫などは比較的地域に根付いており、信用することもできるが、個人のつながりがみえずらくなっている

・地域通貨:オーストリアや沖縄にもあるシステム、こういった個人と個人とのつながりこそ大切

・まわるんではよくでてくる「友愛」ということ。誰かを信じる、経済のしくみをつくりたい。

・個人のつながりがないといきていけなかった時代、それこそ信用が根源にあったはず。

・マイナンバーについて。すべての情報がまとめられ、誰かに知られていること、気持ちわるい。

・・ちょっと背伸びした話題でもあるようですが、でも、お金の流れについて知ることは、本当に大切なこと。

そして経済、をできるだけ平たく、理解出来うるものとしてとらえていきたい、実態なきものとならないように。

次回は「学校」のこと話したいとのこと。では来月10月に。

2015年09月09日

まわるん第11回・・・色は生きている!

まわるん第11回(今年度は4回目なんですが、やはり今後、昨年度から引き続き数えることにします)、7月12日の会はお休みが重なり(;_;)・・・参加は常連K親子のみ。

「いえいえ、ひとりでもやりましょう!継続が大切です」と先生に明るく言っていただき、

久しぶり、大人の私も参加です。4名で卓を囲み贅沢な時間をすごしました。

私がお茶の準備中にもさくさく話は進行しています。

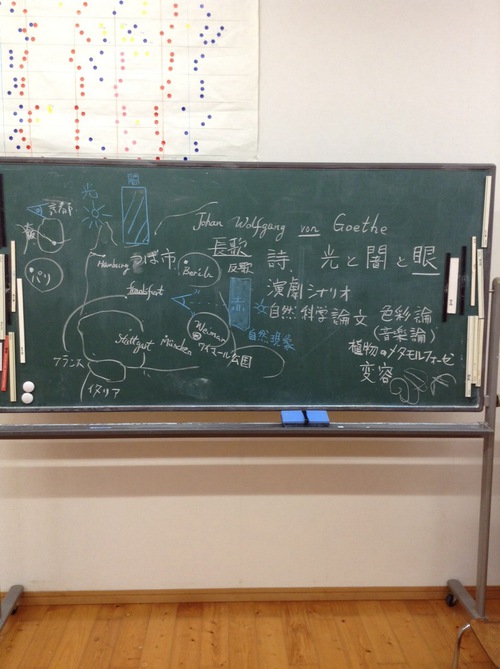

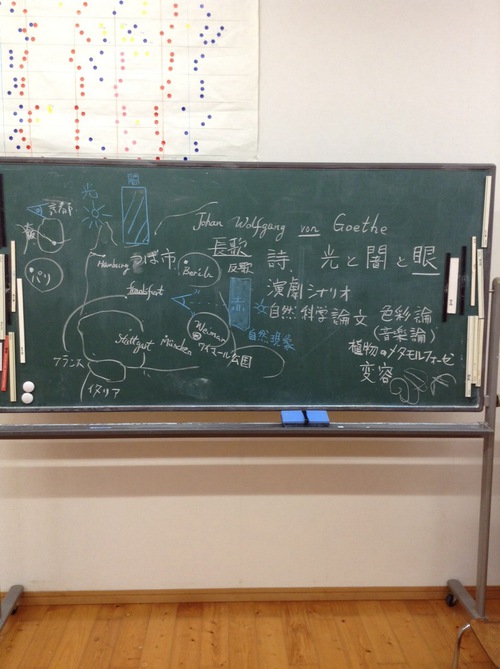

今日は「色」・・・色彩についての考察からスタート。

「色」を「認識する」ってどういうことなんだろうか・・。実験。

光(今日は天井の照明)に白い紙を1枚ずつ重ねていく。・・と、すかして見えるその色、はじめは黄色っぽかったのが、次第に橙、赤へと変化していく。遮るものが厚みを増せば色がより濃くなっていくのは容易に想像できるのだけど、でも、赤が出現するなんて!

色、、、例えば赤は赤として毅然と存在している(物理的な、色)ようにおもっているけど、色をつくりだすのは光と闇!闇の積み重ね(積み減らし)が色をつくっているんだ!と、この実験で見ることができました。(この場合の闇、は白い紙を1枚づつ重ねていくこと)

※版書きにあるゲーテ。色彩論。ウイキペディアでちょっとカンニングしてみました。人間の感覚としての色、まるで生き物のように変化する存在として色を捉えた人であったようです。珍しい言い回しですね。。彼曰く。

色彩は光の行為である。行為であり、受苦である。(『色彩論』まえがき)

・・・色彩は単なる主観でも単なる客観でもなく、人間の眼の感覚と、自然たる光の共同作業によって生成するものである。彼の色彩論の特徴は,白と黒の対比,光と暗黒の対立,という古代以来の色彩論を受け継いでいるところにあり、「もしもこの世界に光だけしかなかったら、色彩は成立しない。もちろん闇だけでも成立しない。光と闇の中間にあって、この両極が作用し合う「くもり」の中で色彩は成立する。=「色は曇りの中にある」と言っています。

人間の感覚としての色、、ここらへんに先生が伝えたかった何か、肝!が詰まってそうですね!!(なんたってシュタイナーはゲーテの第1番の伝承者なんです。)

次回のまわるんは9月13日の日曜日、16時から開催です!今度は政治のことなども話す予定!緊急事態ですから。来てね! 続きを読む

「いえいえ、ひとりでもやりましょう!継続が大切です」と先生に明るく言っていただき、

久しぶり、大人の私も参加です。4名で卓を囲み贅沢な時間をすごしました。

私がお茶の準備中にもさくさく話は進行しています。

今日は「色」・・・色彩についての考察からスタート。

「色」を「認識する」ってどういうことなんだろうか・・。実験。

光(今日は天井の照明)に白い紙を1枚ずつ重ねていく。・・と、すかして見えるその色、はじめは黄色っぽかったのが、次第に橙、赤へと変化していく。遮るものが厚みを増せば色がより濃くなっていくのは容易に想像できるのだけど、でも、赤が出現するなんて!

色、、、例えば赤は赤として毅然と存在している(物理的な、色)ようにおもっているけど、色をつくりだすのは光と闇!闇の積み重ね(積み減らし)が色をつくっているんだ!と、この実験で見ることができました。(この場合の闇、は白い紙を1枚づつ重ねていくこと)

※版書きにあるゲーテ。色彩論。ウイキペディアでちょっとカンニングしてみました。人間の感覚としての色、まるで生き物のように変化する存在として色を捉えた人であったようです。珍しい言い回しですね。。彼曰く。

色彩は光の行為である。行為であり、受苦である。(『色彩論』まえがき)

・・・色彩は単なる主観でも単なる客観でもなく、人間の眼の感覚と、自然たる光の共同作業によって生成するものである。彼の色彩論の特徴は,白と黒の対比,光と暗黒の対立,という古代以来の色彩論を受け継いでいるところにあり、「もしもこの世界に光だけしかなかったら、色彩は成立しない。もちろん闇だけでも成立しない。光と闇の中間にあって、この両極が作用し合う「くもり」の中で色彩は成立する。=「色は曇りの中にある」と言っています。

人間の感覚としての色、、ここらへんに先生が伝えたかった何か、肝!が詰まってそうですね!!(なんたってシュタイナーはゲーテの第1番の伝承者なんです。)

次回のまわるんは9月13日の日曜日、16時から開催です!今度は政治のことなども話す予定!緊急事態ですから。来てね! 続きを読む

2015年09月09日

まわるん第3回 アウトソーシングとアンドロイドの未来

まわるん6月の集まり。本日参加は6名。2名の常連KくんOくんがレポートします。

今回は、前回きめていたテーマ、「アウトソーシング=外部委託」ということについて話した。

今までは、会社に行って働くのが当たり前のように思っていたけど、ネットワークの充実もあって、

家のなかで仕事できるようになってきたとのこと。

良い点として、家で自由な時間がたくさんできること、悪い点としては人との関わりがなくなっていくこと。

どちらかといえば僕も(K)、学校に毎日行くことが好きではないので、学校もこれが実現できればいいかな、と思ったけど

そうすると先生の役目はなくなる。関わらなくては成立しない職業、先生や医療の人たち、こんなものが「アンドロイド=コンピューター」で

代用できるなんて未来を、近頃、演劇や映画でみた。

「今やアンドロイドは限りなく人間に近くなってきている。

ただひとつ、間違いを起こせないことをのぞいて。」

これだけは人間の真似ができないと、アンドロイド劇をつくった作家の平田オリザが言っていた。(あ、でも故障ってことは、あるよね。。)

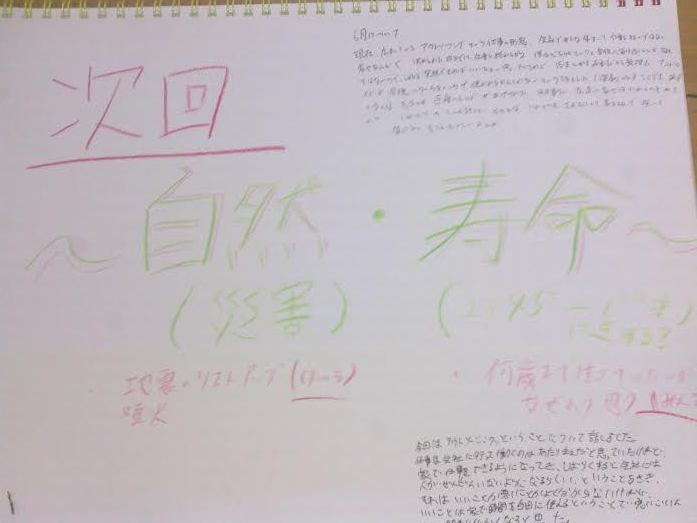

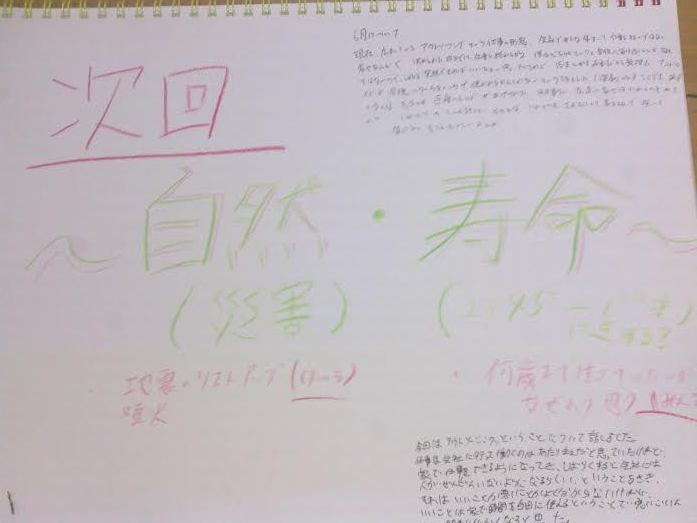

次回はRくんの提案。自然災害(地震や噴火のことなど)や

寿命のことを話してみたいとのこと。できるだけ長く生きていたいけど、

健康に生きるには!ってことかな、、いやもしかして。

生きるとは何か、何のために我々は生かされているのか、

寿命についての考察からみえてくるのかも!!乞うご期待。次回は7月12日です!

今回は、前回きめていたテーマ、「アウトソーシング=外部委託」ということについて話した。

今までは、会社に行って働くのが当たり前のように思っていたけど、ネットワークの充実もあって、

家のなかで仕事できるようになってきたとのこと。

良い点として、家で自由な時間がたくさんできること、悪い点としては人との関わりがなくなっていくこと。

どちらかといえば僕も(K)、学校に毎日行くことが好きではないので、学校もこれが実現できればいいかな、と思ったけど

そうすると先生の役目はなくなる。関わらなくては成立しない職業、先生や医療の人たち、こんなものが「アンドロイド=コンピューター」で

代用できるなんて未来を、近頃、演劇や映画でみた。

「今やアンドロイドは限りなく人間に近くなってきている。

ただひとつ、間違いを起こせないことをのぞいて。」

これだけは人間の真似ができないと、アンドロイド劇をつくった作家の平田オリザが言っていた。(あ、でも故障ってことは、あるよね。。)

次回はRくんの提案。自然災害(地震や噴火のことなど)や

寿命のことを話してみたいとのこと。できるだけ長く生きていたいけど、

健康に生きるには!ってことかな、、いやもしかして。

生きるとは何か、何のために我々は生かされているのか、

寿命についての考察からみえてくるのかも!!乞うご期待。次回は7月12日です!

2015年06月08日

まわるん第2回 「選挙」と「マイブーム」

5月10日新年度2回目のまわるんです。

前回のメンバー全員出席に加え、久しぶりRくんも参加で8人。(+軽食味見がかりとして参加の園児KOくん、なんだか常連に・・・)。

お題は「選挙」。「なぜ選挙は必要か」。の問をたてると、答えは「勝手に政策をきめられたりするから」「悪い政策をされると困るから」。

じゃあ、いい政策をするいいひとばかりだったら、選挙という概念自体思いつかなかったのかな。選挙って、どんなふうに始まったのかな。

0くんとKくんのまわるんレポートによると・・・選挙(というか、人類の思考の転換点となった出来事、ということらしい)の起源を考える際、重要なキーワードを3つ宇佐美先生が提示。「和音」「遠近法」「産業革命」。

・「和音」・・・「響きあう」「重なり合う」ことに気づいた瞬間。⇒でも、和音のことはよくわかんなかったそうなので、展開については宇佐美先生にまたきいてみましょう♫スペースあけておこう。

・初期ルネッサンスで見出された「遠近法」(主に絵画手法としての)・・・「自分はここにいる。そして自分ではない他者が向こうにいる。」という自己認識への大きな転換となる出来事。(それまでは自分もみんなも同じ線上にいたから自他を区別することなど思いつかなかった)(そもそも、「関係性」など重要ではなかったってこと)

・そして「産業革命」。機械化で人間の営みが大きく変わる。⇒働くこと以外に時間の余裕ができ「???」いろんなことを考えるようになる。大量生産が進むなかで、支配者階級と労働者階級が確立、奴隷貿易の拡大⇒当然、労働者にも権利を!民主制への渇望へと意識が向いていく。

・・・レポートメモは断片的なものなので、それをつなぎあわせてここに転載する際、どうしても質問攻めになるのですが、すればしたで追加で思い出すことがたくさんあるようです。反芻(はんすう)する、のも大事でしょ、ってことで。

←次回予告!!

アフターまわるん、男子組 (女子部は、また)

※今回からまわるんにスケッチブックが仲間入り。

旅のお供に、なると思います。一番上のは今日の感想出来たてほかほかです。ちょっと紹介しますね。

・今日の話は難しかったけどいろんなことにつながると思う。またマイブームについて話したい。

・学校では教えてくれないことを教えてくれる人、たくさんのことを感じさせてくれる人がいて楽しかった。毎日こんな環境にいたい。

・あまり考えたりするきかいがない話や考えなかったことを聞けたり話したり、面白かったです。

・いつも話さないことが話せてとても楽しかった。

・自分の知らない世界の動きを知れた。・知らないことが知れる、とてもいい!

・選挙について、なっとくする話がたくさんあった。

・選挙に人類の大きな変化が関わっている。視点を変えるってこのことだ。

そうそう、途中で「マイブーム」を話す時間があって、盛り上がっていたのでちょっと聞き耳をたててみました。

こんな本よんでるよ~が一番多かったかな、ギターやスケボーや。先生交えての新旧まんが論(BLという単語に反応できない男子たち)、ポイントを貯めるゲームにはまってます!なにそれ?大昔「たまごっち」が超えたものって何かしらあったと思うのですが、これもそんな感じで、遊ぶフィールドが全く違うようなのです、もはや・・・意味不明なゲームに驚くばかりのおばさんです。

でも、「マイブーム」外せないですね!次回もおおいに語ってもらいましょう。(マイクバトンしながら、ね)

次回は、6月14日、16時~です。新顔さんもどなたも、いらしてくださいね。 続きを読む

前回のメンバー全員出席に加え、久しぶりRくんも参加で8人。(+軽食味見がかりとして参加の園児KOくん、なんだか常連に・・・)。

お題は「選挙」。「なぜ選挙は必要か」。の問をたてると、答えは「勝手に政策をきめられたりするから」「悪い政策をされると困るから」。

じゃあ、いい政策をするいいひとばかりだったら、選挙という概念自体思いつかなかったのかな。選挙って、どんなふうに始まったのかな。

0くんとKくんのまわるんレポートによると・・・選挙(というか、人類の思考の転換点となった出来事、ということらしい)の起源を考える際、重要なキーワードを3つ宇佐美先生が提示。「和音」「遠近法」「産業革命」。

・「和音」・・・「響きあう」「重なり合う」ことに気づいた瞬間。⇒でも、和音のことはよくわかんなかったそうなので、展開については宇佐美先生にまたきいてみましょう♫スペースあけておこう。

・初期ルネッサンスで見出された「遠近法」(主に絵画手法としての)・・・「自分はここにいる。そして自分ではない他者が向こうにいる。」という自己認識への大きな転換となる出来事。(それまでは自分もみんなも同じ線上にいたから自他を区別することなど思いつかなかった)(そもそも、「関係性」など重要ではなかったってこと)

・そして「産業革命」。機械化で人間の営みが大きく変わる。⇒働くこと以外に時間の余裕ができ「???」いろんなことを考えるようになる。大量生産が進むなかで、支配者階級と労働者階級が確立、奴隷貿易の拡大⇒当然、労働者にも権利を!民主制への渇望へと意識が向いていく。

・・・レポートメモは断片的なものなので、それをつなぎあわせてここに転載する際、どうしても質問攻めになるのですが、すればしたで追加で思い出すことがたくさんあるようです。反芻(はんすう)する、のも大事でしょ、ってことで。

←次回予告!!

アフターまわるん、男子組 (女子部は、また)

※今回からまわるんにスケッチブックが仲間入り。

旅のお供に、なると思います。一番上のは今日の感想出来たてほかほかです。ちょっと紹介しますね。

・今日の話は難しかったけどいろんなことにつながると思う。またマイブームについて話したい。

・学校では教えてくれないことを教えてくれる人、たくさんのことを感じさせてくれる人がいて楽しかった。毎日こんな環境にいたい。

・あまり考えたりするきかいがない話や考えなかったことを聞けたり話したり、面白かったです。

・いつも話さないことが話せてとても楽しかった。

・自分の知らない世界の動きを知れた。・知らないことが知れる、とてもいい!

・選挙について、なっとくする話がたくさんあった。

・選挙に人類の大きな変化が関わっている。視点を変えるってこのことだ。

そうそう、途中で「マイブーム」を話す時間があって、盛り上がっていたのでちょっと聞き耳をたててみました。

こんな本よんでるよ~が一番多かったかな、ギターやスケボーや。先生交えての新旧まんが論(BLという単語に反応できない男子たち)、ポイントを貯めるゲームにはまってます!なにそれ?大昔「たまごっち」が超えたものって何かしらあったと思うのですが、これもそんな感じで、遊ぶフィールドが全く違うようなのです、もはや・・・意味不明なゲームに驚くばかりのおばさんです。

でも、「マイブーム」外せないですね!次回もおおいに語ってもらいましょう。(マイクバトンしながら、ね)

次回は、6月14日、16時~です。新顔さんもどなたも、いらしてくださいね。 続きを読む

2015年05月08日

27年度 第1回 まわるんスタートです。

4月12日、虹の雲新年度のスタートに連なり、私たちのまわるんも新年度第1回をスタートしました。

4月12日、虹の雲新年度のスタートに連なり、私たちのまわるんも新年度第1回をスタートしました。わお!2年生になるのね、、、課題がまだ残ってる感じもしますが、、でも、哲学学校まわるんに卒業式はない!(たぶん)ので、あせらずいきましょう(^-^)

参加してくれるみなさん、活動を応援してくださってるみなさん、いつもありがとうございます。

そしてなにより、

よたよたしたり、たち止まったり、勇み足になったりの私たちと歩幅をあわせて一緒に歩んでくださる宇佐美先生の存在、本当にありがたいです。

・・・歩幅を合わせるといえば、、

先生が以前話されていた言葉がうかびます。

「ドイツ人がいかに散歩を大切に思い、

愛しているか!

散歩は哲学そのものだからだよ」

確かにまわるん、なんだか散歩して

いる感覚があります。どうりで!!

参加者は、常連Aさん、久しぶりのAちゃん、OくんKくんと彼らの演劇(子どもミュージカル)仲間2名初参加、前回から参加のK太くん、で7人。

今回も大人は輪には入らず、岸から舟をおくりだしただけ。どんぶらこ。

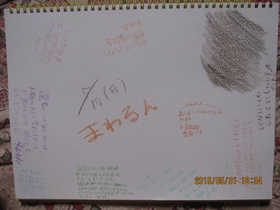

黒板に十字架とかみえますね、、、内容をOくんとKくんにレポートしてもらいました。

Oくん:日本と外国では考え方が違い、十字架を書くときでも日本人は横から縦に書き、「まず地面がある、そして自分がある」と考えていて、反対に外国人は縦から横に書く、それは「まず自分がある、そして地面がある」ということ。それは文体(文法)でも現れている、「私がいます、この床に。」というふうに。日本語ではそうは言わないので、そんなことが日常にあると、考え方が違ってくるのも当たり前だと、そんな話が面白かった。次回、僕は選挙のこと話してみたいと提案した。

Kくん:宿題がなぜあるのか、というK太くんの発言から始まった。これは日曜の夜誰しも一度は考えたことあると思うけど、先生の立場や好みの問題やあるし、本当に意味のないやりかただったらやる意味はないし、(ただやっつけるだけとか)、でも面倒くさいから先生にそんな反論もせずやっている、といったり。宇佐美先生から「じゃあださなければいいじゃない」と言われた。面白い意見だと思う!!

今回宿題の話はあまり広がらなかったけど、小さな疑問でもみんなで考えると面白い。僕は今後は教科書とかにのってる思想家のことがめちゃ面白いのでそんな話をしてみたい。

次回は5月10日16時~です。「参加したいな」と言ってくださる大人の方続出(・・2人くらい?)、そのうち、輪にいれてもらいましょうかね♫

続きを読む

2015年04月28日

まわるん第7回は「食べ物のこと」

今月のまわるん、に、ニューフェイス。なななんと!!今春中学生にあがるK太くん初(体験)参加です。・・といっても、彼の虹の雲歴はまわるんのだれより長く、ということは、宇佐美先生とも一番長くお付き合いされているわけで。すごいなあ、弟くんが神様のところから地上におりてくるずっと前からだもんね(今春年長になる弟くん)。。

そんなK太くんのお母さん、このまわるんへの参加に興味深々、ひとり哲学の扉をあけるK太くんの様子を大樹の陰から見守っておられます(いやこれホント、「ドア越し」ですが)。

そんなわけで、久しぶりのRくんと、受験の合間にかけつけ参加の常連Kくん、Oくん、Aさん、みんなで5人。やっぱりわくわくするね。

今回、大人は輪にはいっていないので話がよくみえてないこともあり、感想をKくんに書いてもらいました。

~以下抜粋~

今日はまず、キムチについての話をしました。「食品に入ってる添加物ってどういうこと?」と弟が言ったのが話のきっかけでした。キムチってよく食べるし、体にいいもの。そう勝手に思っていたのですが、お店に売ってあるものっていうのはそう簡単にはいかないものだと。でも今こうやって生活している以上、どうしてもコンビニで買って食べてしまうことだってあります。ただ、あらゆる食品に添加物が含まれているという事実を、議論するなかで、身近なこととして考えることができたかなぁと思います。

みんなでその日に食べたクラッカーの袋の添加物表示をみて、存在の近さを思い知りました。

※大人より補足:どんな匂いも味も人工的につくりだすって、マジシャンじゃあるまいし、一体なにを考えているのでしょうか。いちご味、メロン味、お肉の匂い、発酵風調味料。その労力をなにかちがうことに使うといいのでは。科学や化学の職権乱用、ほどほどに。

ニューフェイスK太くんより~

このまわるんで、自由に発言できたのが楽しかった。

一つの話題からいろいろな話がでてきて自分の知らないことをたくさん知ることができた。

感想のとおり、とってものびのびと楽しそうに発言していたK太くん。次回も参加したいとのこと、これからのセッションが楽しみです!

2015年01月24日

まわるん第6回 「選択する」ということ。

久しぶりのまわるんです。

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!

2014年10月10日

まわるん第5回(&好きなことを話してみよう)]

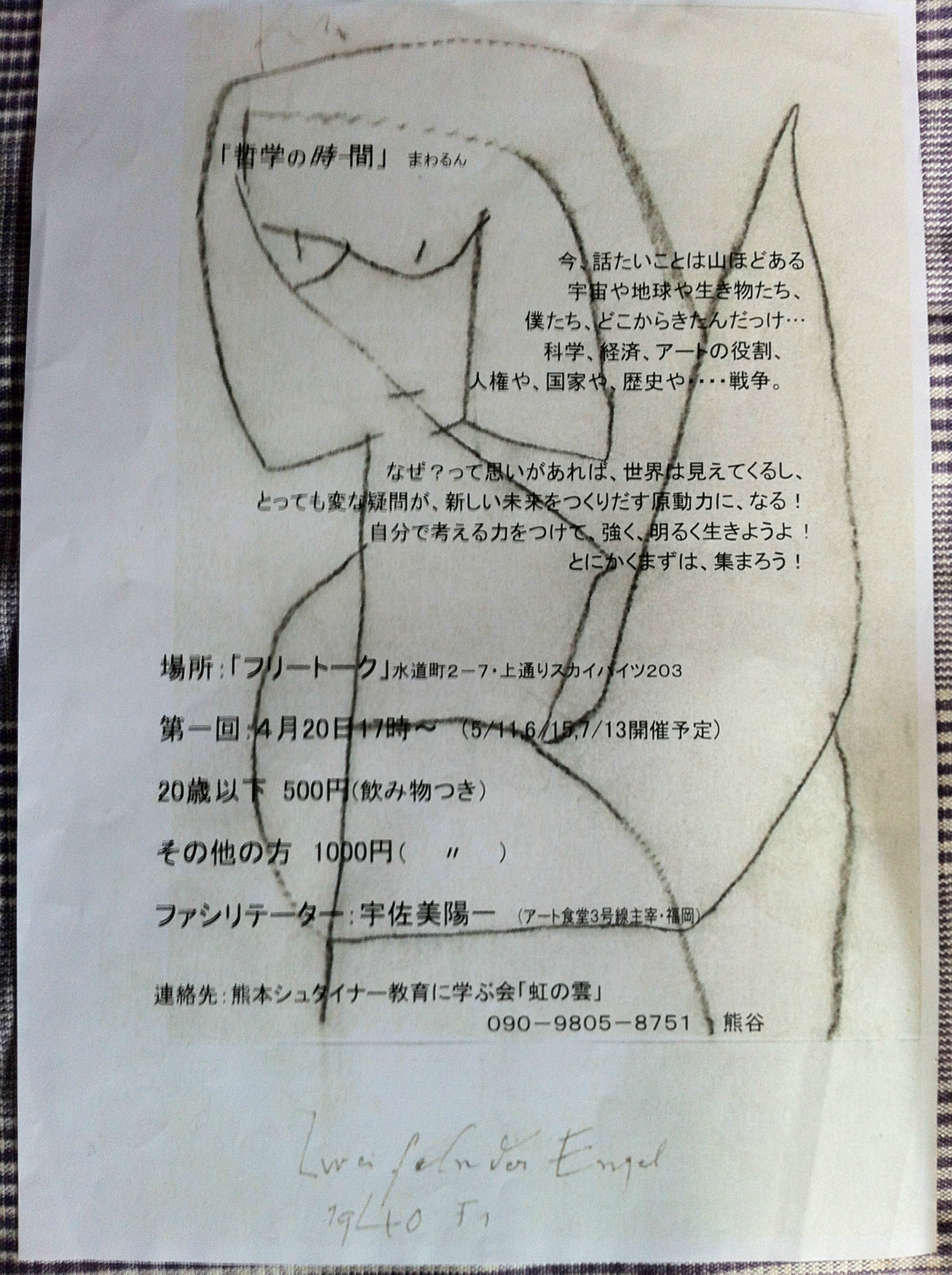

まわるん、あたらしいチラシができそうです。早速のせよう。Aさんありがとう。

9月のまわるん、まずは職業と収入について持参してきた話しを聞くことから始めました。

画家やイラストレーターの収入は千差万別、線一つで巨額を得る人もいる一方、無償で書いてるひともいる差が顕著な職業。

提示したAさん、「仕事」「職業」として絵のことを考えることに興味がある段階ではなかったのかな、言葉がうまくでてきません。

しばらく考えがまとまるのを皆でまちます。そもそも、「職業」として絵を書くこと自体、絵が好きな中1Aさん興味がなかったのではないか、と、テーマ自体適切でなかったかも、と皆でさらにおのおの考え始める。

自由トークに軌道をもどしつつ。

u氏が、日本での常識では「ボランティア=報酬はない」点に触れ、それはなぜだろう?の問い。

大人のひとりが、日本で今も言葉だけははっきり残されている「村社会」で「助けあっていた」なごりなのかもしれない、と答える。

村社会を、基本的なものは買わなくとも互いに賄いあい暮らしていけた社会と仮に定義すると、、、早速身近な体験話。

u氏が奈良県天川村を訪れ皆見さんという宮氏さんにあったおりに、ここには檀家さん達からの石の灯籠がない、つまり、お金を集めなくとも、村の助けあいで暮らしを営んでいけている、という話しを聞いたそうだ。横道にそれるが、そこでいただいた石窯パンが「とてつもなく」美味しく、しかし、けして売ってはくれないのだとか。。顔見知りのひとたちと分かち合うまぼろしのパン!買えないなんて!

その「パン」の美味しさ「水」の美味しさのことから、天川村のその神社の神様が水神であったことがu氏のなかでつながり、水俣のこと、

丹生=水銀の話しになる。

空海が水銀を採掘していたこと、不老不死の薬、腐らず生きたままミイラになるために使われてきた水銀。(こういったミイラは、福岡県の黒田官兵衛の孫達三体があるそうでした)

助け合い(貨幣を得ることだけが仕事ではない)という話の中では、Kくんから友人宅、高森「ウーファーさん」の紹介がある。(海外版農家民泊みたいなしくみ。滞在させてもらうかわりに労働力=一家の仕事をお手伝い!)「関係はとおいけどお金をもらう」のか、「お金を貰わないけれど関係するという大きな喜びを得る」のか、、(ハムレットのようだね)・・・。

oくんの発言をきっかけに、「グローバル」という事についても考える。グローバルとは、世界共通のこと=これは良いのか悪いのか?お金だったら同じだと便利、ワインだったら⁉️個性がなくなる・・・云々。

「グローカル‼️」と称した大学の先生もいたらしい。

最後に。

u氏からフィンランドの小学生が作ったという「いい大人がしている成立しない議論」の紹介がある。

❗️他人の発言を遮る

❗自分の話したいことをまとまりなく話す

❗️話すときに怒ったり泣いたりする

❗️解らないことがあったら放っておく

❗️話しを聞く時は人の目をみない

❗️話しを聞く時に関係のない事をしている

❗️途中までボンヤリと話しを聞く( 最後まできちんと話しを聞かない)

❗️議論が台なしになるようなことを言う

❗️どのような意見であっても、反対する

❗️議論が終わってから議論の話をする

このなかで一番気になるのが最後の項目だね、と。「議論が終わってから議論の話をする」って、、どういうことかな、おのおの考えてみる。

ドイツ人は、決まったことは決まったこととして実践する=公私を分けることができている、が、、日本人はどうか、原発後の国家議員の公私を分けない例などを話していただく。「公私」、日本にはこの概念があるのか、ないのか!!

何時ものように、アッという間に閉会楽しかったです。

次回は11月9日。大津の会場に移動します。詳細おまちくださいね!

2014年09月10日

まわるん第4回 「お金」、「友愛」などのこと。

7月盛夏。今月のまわるん

虹の雲季節のテーブルの下に新聞紙にくるまれたまま

お供えのようにおかれていた白い蘭の花。あれ?だれ?

「・・・ばあちゃんがもってけって言った」

KYくんがチャリにこれつんでもってきてくれたってことに、ちょっと胸きゅんです。

KYくんはうちのKくんの友人で、なぜだかうちには彼の愛蔵書ワンピースが全巻預けられていて、塾の行き帰りに立ち寄ってはそれを読みふける、、、。

そして、行ってきますだかおかえりなさいだか、よくわからない状態で去っていきます。

・・・塾、がんばってね。。

Hさん親子が今月のまわるんをふりかえってくれました。以下抜粋。

AS:今月の集まりは、Kくんが、「集団的自衛権」の話をしたいといって始まったんだよね。

AJ:えっと、なぜ集団でなくて集団「的」自衛権なのか?とか、、先生曰く、、、

人命が関わっている法案なのに議論されてないような気がするし。戦争にいかなければならないの?

自衛権は軍隊?たくさん疑問がでたんだけど。

AS:そうだね、今まで放棄していたのに戦争だなんて本当にとんでもない!

ミサイル一つで1千万円とかものすごいお金がかかるんだって話から、それからいつの間にかお金の話にうつっ たんだよね?

AJ:お金ってもともとは物々交換的要素が強かったのに今では使わないで預けておくと増えたりして、余分なお金を 得た人がいる反面、お金が使われなくなって物が売れず、仕事を失ってお金を得ることができない人もたくさん いるってこととか。

AS:シュタイナーさんの、「経済は友愛、わけあうもの」っていう定義、いい話だね。

AJ:分け合うっていいよね。実際、シュタイナーが創設した銀行では、100万円預ける人が利子が何%欲しいかと 聞かれて、ほとんどの人が「いりません、必要なひとに使ってもらってください」と言うって話、驚きだった。日本の 城南信用金庫の話もでたね。

お金の話ではKYくんの直球の疑問もあったね、「ワールドカップであんな敗退して、報酬もらえるのかな?普通に もらっていいのな?」・・ちょっと厳しいけど、、ワールドカップに限らず、スポーツ・芸術・技能で報酬を得ている人たちについて案外しらないね。次回、そのあたりのことが書いてある記事など見つけて持ち寄ろうってことになったんだよね、私たちは何にする?

AS:こないだ富士登山して無事生還したばかりだから、やっぱり、山岳ガイドさんとか荷物運びしている人とかのこと興味あるな。

AJ:私はプロの画家ってどんな暮らししてるのか、気になってるんだけど。

・・・という訳で。次回のまわるん、各自記事をもちより、9月21日16時に集合です。

また、宇佐美先生から「おもしろいの見つけたよ~」と議題の提案もありました。

フィンランドの小学生が作った

「議論のルール」⇒⇒⇒

・・・えらいこと直球で、汗かきそうです、やばい!!(^_^;)

虹の雲季節のテーブルの下に新聞紙にくるまれたまま

お供えのようにおかれていた白い蘭の花。あれ?だれ?

「・・・ばあちゃんがもってけって言った」

KYくんがチャリにこれつんでもってきてくれたってことに、ちょっと胸きゅんです。

KYくんはうちのKくんの友人で、なぜだかうちには彼の愛蔵書ワンピースが全巻預けられていて、塾の行き帰りに立ち寄ってはそれを読みふける、、、。

そして、行ってきますだかおかえりなさいだか、よくわからない状態で去っていきます。

・・・塾、がんばってね。。

Hさん親子が今月のまわるんをふりかえってくれました。以下抜粋。

AS:今月の集まりは、Kくんが、「集団的自衛権」の話をしたいといって始まったんだよね。

AJ:えっと、なぜ集団でなくて集団「的」自衛権なのか?とか、、先生曰く、、、

人命が関わっている法案なのに議論されてないような気がするし。戦争にいかなければならないの?

自衛権は軍隊?たくさん疑問がでたんだけど。

AS:そうだね、今まで放棄していたのに戦争だなんて本当にとんでもない!

ミサイル一つで1千万円とかものすごいお金がかかるんだって話から、それからいつの間にかお金の話にうつっ たんだよね?

AJ:お金ってもともとは物々交換的要素が強かったのに今では使わないで預けておくと増えたりして、余分なお金を 得た人がいる反面、お金が使われなくなって物が売れず、仕事を失ってお金を得ることができない人もたくさん いるってこととか。

AS:シュタイナーさんの、「経済は友愛、わけあうもの」っていう定義、いい話だね。

AJ:分け合うっていいよね。実際、シュタイナーが創設した銀行では、100万円預ける人が利子が何%欲しいかと 聞かれて、ほとんどの人が「いりません、必要なひとに使ってもらってください」と言うって話、驚きだった。日本の 城南信用金庫の話もでたね。

お金の話ではKYくんの直球の疑問もあったね、「ワールドカップであんな敗退して、報酬もらえるのかな?普通に もらっていいのな?」・・ちょっと厳しいけど、、ワールドカップに限らず、スポーツ・芸術・技能で報酬を得ている人たちについて案外しらないね。次回、そのあたりのことが書いてある記事など見つけて持ち寄ろうってことになったんだよね、私たちは何にする?

AS:こないだ富士登山して無事生還したばかりだから、やっぱり、山岳ガイドさんとか荷物運びしている人とかのこと興味あるな。

AJ:私はプロの画家ってどんな暮らししてるのか、気になってるんだけど。

・・・という訳で。次回のまわるん、各自記事をもちより、9月21日16時に集合です。

また、宇佐美先生から「おもしろいの見つけたよ~」と議題の提案もありました。

フィンランドの小学生が作った

「議論のルール」⇒⇒⇒

・・・えらいこと直球で、汗かきそうです、やばい!!(^_^;)

2014年07月02日

「まわるん第3回」と「友の家」

まわるん第3回も、虹の雲終了後、居残りして行いました。

もちろん、ここから参加のみなさんは、ここから参加です・・・お手製焼き菓子(2種類も!)と冷たい紅茶ポットの差し入れをくださったHさん、いつもありがとうございます!夕暮れにほっと一息、みんな笑顔に包まれます・・・

ここで、ちょっとこの空間、トーク開催場所「友の家」について触れてみたいと思います。

民家の中にひっそりと(あ、ごめんなさいっ)佇む白い建物。アパートでもなく、公民館ともちょっと違う感じ。派手な看板は何もなく、ただ小さく「熊本友の会/幼児生活団」ってかいてあります。教会みたいかな、なんとなく。

2階を見ると、子どもの絵をそのまま素焼きしたような額絵が飾ってあるし、「幼児募集」って掲げてあるところを見ると、あー幼児教育の場なんだと推測されます。。。そうです、「熊本友の会」ってどんな会なのかっていうと、、

日本初の女性ジャーナリストであり、思想家・教育家でもある羽仁もと子氏(雑誌「婦人之友」や自由学園の創設者でもある)の思想のもとに集う全国組織の会であり、「友の家」は、その会員が集い学ぶ場所、まさに公共の家というわけです。家庭運営のエキスパートになるべく自身が学ぶ他、家事家計講習会、映画上映会やコンサート、バザーなど対外活動ででた収益を公共のために使います。近頃はNHK「朝イチ」でもスーパー主婦として主婦の知恵を伝承すべく出演されており、ここ熊本での活動も精力的です。

ホール入口に掲げられた「思想しつつ生活しつつ祈りつつ」の書に感銘を受けるのは、私だけではないでしょう。

「家計は簡素に、社会は豊富に」とか、「生活即教育」とか、「人生の朝のうちに」とか、羽仁もと子語録、ぐっときませんか?かっちょいい!

私たちの「まわるん」は、母体は「シュタイナー教育を学ぶ会虹の雲」なので、直接友の会とは関係ないのですが、メンバーに友の会会員が在籍しているという縁でホールをお借りしています。虹のメンバーも、この場所が気に入っていて、他に行く気がしないようです(笑)、・・・波長があうんですね。

ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が文芸誌の編集長を経て、自らの思想を「人智学」として樹立し、ゲーテアヌム(実践拠点)を建立したのが1914、

羽仁もと子(1873-1957)が新聞記者を経て「婦人之友」の前身「家庭之友」を創刊し、人間教育の樹立を志し自由学園を開いたのが1921、

同世代を生きた人だったんですね。更に、双方には「自由とは何か」「自由への教育」という命題に挑んだ書籍や講演語録もたくさん残っていて、共通する部分が多いこと、今更ながら意義深く思います。実際、自由学園で行われている教育とシュタイナー教育は重なる部分たくさんあるようです。真実はひとつってことなのかな。

さて。まわるん第3回報告です。今回は、中学生にとって最も身近な「学校」のことから話が始まりました。

学校って、、、「勉強しろ!ばっかり」、とか、「先生たちがいばってる(命令口調)」、とか、「どうせ、同じ意見(学校に都合がいい)にされる」、とか、

「公式にあてはめるだけですすんでるから、ほんとの疑問が解けない」など、4名それぞれこの話題なら話はつきません、、ちょっと語気が荒めになってる気がします・・・(でも、自分の中学生の頃も同じ感じだったな。)

「勉強つまらない」、との言葉には、「楽しまないともったいないよねえ・・・」と、おばさんスタッフ(私)。

じゃあ、好きなことってなんだろう、好きな教科は何?どんなところが好き?

大河ドラマで歴史に興味がでた、というOくん、歴史は面白くてしょうがないとのこと。ふんふん、なになに、幕末とか、明治のころが大好き。維新のころの人物名がぽんぽんでてきます。彼のわくわく感が十分伝わったところで、宇佐美先生ぽつり。「でも歴史って、国によって教え方(伝え方)全く違っているんだよね」と、ドイツ滞在中のエピソードを引用されます。ドイツで出会った韓国やアメリカの学生たち、自国で歴史をどう習ってきていたか。

幕末以降の諸外国との関係は現在の日本情勢とダイレクトにつながっています、日本の教科書だけ満点、というわけにもいかないはずですね、多角的に学んでいきたいね、気付けてよかったです。

また、国によって学校制度も随分違っていて、専門技術を選択する年齢も制度も、進学するにしても大学まで学費がいらなかったり、話をきくだけでも、「それ、いいね!日本もそうなったらいいね!」視野が広がります。

Aさん・・・「いつもあたり前と思っていたけど、外の国ではちがうことや、学校もいろいろあること、がきけて、トーク楽しかったです」

Rくん・・・「高校に行ってからの学習の違いにびっくりしました。あと、国が自分の国に都合がいいように教育まで変えることも知りませんでした。」

Kくん・・・「ドイツが大学までお金がいらないということとか、米国には専門的(ピンポイントな)職業がたくさんあって職種が選べていいなと思ったけど、日本の総合的なバランスのとれた能力と、どちらがいいのかな。僕は天文の勉強をしたいけど近道とかないし場所とかも関係ないといわれた、まだよくわからない。」

Oくん・・・「外国は職業の幅が広く、いろいろな職業があって面白いなと思いました。あと、お互いに何に(どんな職業に)向いているか言い合ったのも面白かったです」

スタッフHさん・・・「今通っている学校制度や教科書に対する疑問、ドイツ、スウェーデン、大分の国際大学の話が面白かったです。ただ座って話しているだけなのに、ここと違う広い世界に触れているようで、頭の中をすっと風が通ります」

次回の「まわるん」は7月13日16時~友の家で開催です。

参加費ひとり500円。ちょっと大きめの子どもさんひとりでも、親御さんだけでも、ご一緒でも、「お茶のみに!哲学しに!」気軽にご参加くださいね。

今日うまれたほたる(にじみ絵) 続きを読む

もちろん、ここから参加のみなさんは、ここから参加です・・・お手製焼き菓子(2種類も!)と冷たい紅茶ポットの差し入れをくださったHさん、いつもありがとうございます!夕暮れにほっと一息、みんな笑顔に包まれます・・・

ここで、ちょっとこの空間、トーク開催場所「友の家」について触れてみたいと思います。

民家の中にひっそりと(あ、ごめんなさいっ)佇む白い建物。アパートでもなく、公民館ともちょっと違う感じ。派手な看板は何もなく、ただ小さく「熊本友の会/幼児生活団」ってかいてあります。教会みたいかな、なんとなく。

2階を見ると、子どもの絵をそのまま素焼きしたような額絵が飾ってあるし、「幼児募集」って掲げてあるところを見ると、あー幼児教育の場なんだと推測されます。。。そうです、「熊本友の会」ってどんな会なのかっていうと、、

日本初の女性ジャーナリストであり、思想家・教育家でもある羽仁もと子氏(雑誌「婦人之友」や自由学園の創設者でもある)の思想のもとに集う全国組織の会であり、「友の家」は、その会員が集い学ぶ場所、まさに公共の家というわけです。家庭運営のエキスパートになるべく自身が学ぶ他、家事家計講習会、映画上映会やコンサート、バザーなど対外活動ででた収益を公共のために使います。近頃はNHK「朝イチ」でもスーパー主婦として主婦の知恵を伝承すべく出演されており、ここ熊本での活動も精力的です。

ホール入口に掲げられた「思想しつつ生活しつつ祈りつつ」の書に感銘を受けるのは、私だけではないでしょう。

「家計は簡素に、社会は豊富に」とか、「生活即教育」とか、「人生の朝のうちに」とか、羽仁もと子語録、ぐっときませんか?かっちょいい!

私たちの「まわるん」は、母体は「シュタイナー教育を学ぶ会虹の雲」なので、直接友の会とは関係ないのですが、メンバーに友の会会員が在籍しているという縁でホールをお借りしています。虹のメンバーも、この場所が気に入っていて、他に行く気がしないようです(笑)、・・・波長があうんですね。

ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が文芸誌の編集長を経て、自らの思想を「人智学」として樹立し、ゲーテアヌム(実践拠点)を建立したのが1914、

羽仁もと子(1873-1957)が新聞記者を経て「婦人之友」の前身「家庭之友」を創刊し、人間教育の樹立を志し自由学園を開いたのが1921、

同世代を生きた人だったんですね。更に、双方には「自由とは何か」「自由への教育」という命題に挑んだ書籍や講演語録もたくさん残っていて、共通する部分が多いこと、今更ながら意義深く思います。実際、自由学園で行われている教育とシュタイナー教育は重なる部分たくさんあるようです。真実はひとつってことなのかな。

さて。まわるん第3回報告です。今回は、中学生にとって最も身近な「学校」のことから話が始まりました。

学校って、、、「勉強しろ!ばっかり」、とか、「先生たちがいばってる(命令口調)」、とか、「どうせ、同じ意見(学校に都合がいい)にされる」、とか、

「公式にあてはめるだけですすんでるから、ほんとの疑問が解けない」など、4名それぞれこの話題なら話はつきません、、ちょっと語気が荒めになってる気がします・・・(でも、自分の中学生の頃も同じ感じだったな。)

「勉強つまらない」、との言葉には、「楽しまないともったいないよねえ・・・」と、おばさんスタッフ(私)。

じゃあ、好きなことってなんだろう、好きな教科は何?どんなところが好き?

大河ドラマで歴史に興味がでた、というOくん、歴史は面白くてしょうがないとのこと。ふんふん、なになに、幕末とか、明治のころが大好き。維新のころの人物名がぽんぽんでてきます。彼のわくわく感が十分伝わったところで、宇佐美先生ぽつり。「でも歴史って、国によって教え方(伝え方)全く違っているんだよね」と、ドイツ滞在中のエピソードを引用されます。ドイツで出会った韓国やアメリカの学生たち、自国で歴史をどう習ってきていたか。

幕末以降の諸外国との関係は現在の日本情勢とダイレクトにつながっています、日本の教科書だけ満点、というわけにもいかないはずですね、多角的に学んでいきたいね、気付けてよかったです。

また、国によって学校制度も随分違っていて、専門技術を選択する年齢も制度も、進学するにしても大学まで学費がいらなかったり、話をきくだけでも、「それ、いいね!日本もそうなったらいいね!」視野が広がります。

Aさん・・・「いつもあたり前と思っていたけど、外の国ではちがうことや、学校もいろいろあること、がきけて、トーク楽しかったです」

Rくん・・・「高校に行ってからの学習の違いにびっくりしました。あと、国が自分の国に都合がいいように教育まで変えることも知りませんでした。」

Kくん・・・「ドイツが大学までお金がいらないということとか、米国には専門的(ピンポイントな)職業がたくさんあって職種が選べていいなと思ったけど、日本の総合的なバランスのとれた能力と、どちらがいいのかな。僕は天文の勉強をしたいけど近道とかないし場所とかも関係ないといわれた、まだよくわからない。」

Oくん・・・「外国は職業の幅が広く、いろいろな職業があって面白いなと思いました。あと、お互いに何に(どんな職業に)向いているか言い合ったのも面白かったです」

スタッフHさん・・・「今通っている学校制度や教科書に対する疑問、ドイツ、スウェーデン、大分の国際大学の話が面白かったです。ただ座って話しているだけなのに、ここと違う広い世界に触れているようで、頭の中をすっと風が通ります」

次回の「まわるん」は7月13日16時~友の家で開催です。

参加費ひとり500円。ちょっと大きめの子どもさんひとりでも、親御さんだけでも、ご一緒でも、「お茶のみに!哲学しに!」気軽にご参加くださいね。

今日うまれたほたる(にじみ絵) 続きを読む

2014年05月20日

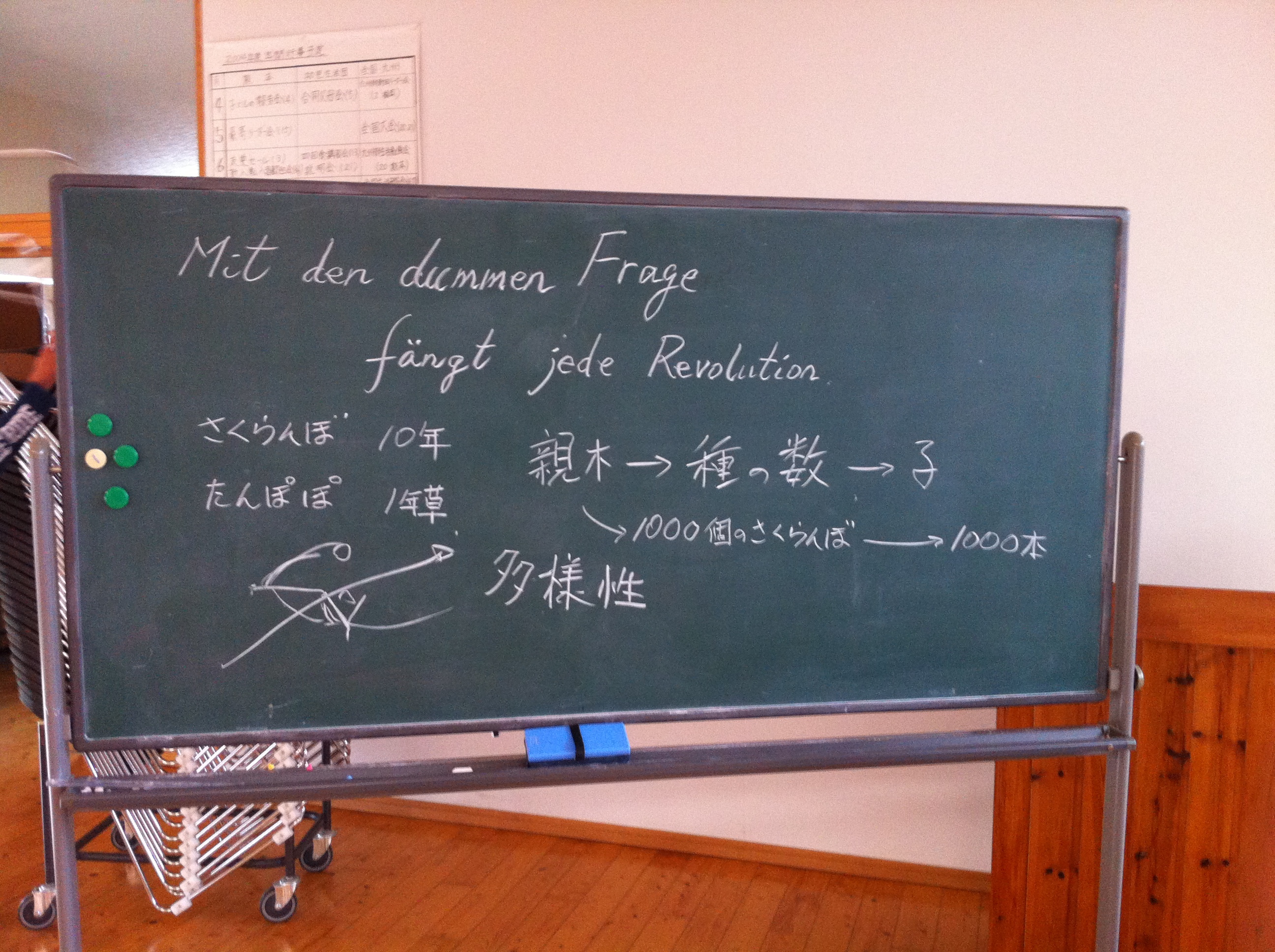

まわるん第2回は「さくらんぼ!!」から

今月のまわるんは、虹の雲の例会終了後、同じ場所に居残りして行いました。中学生4名と先生、大人スタッフ2名の参加です。日差しも傾き、ぐんと静かになった会場で、自家製カモミールティーや紅茶や、差し入れのお手製ケーキをいただきながら、、、リラックスして始まりました。

まずはスタッフから、「まわるん」発生の意義(=希望)を一言!「困難な問題が社会にはたくさんあるみたいだよね?これから大人の仲間入りして社会参加していく君たちの今の考えをきかせてほしいし、ここが一緒に考えていく場所になったらいいな」。

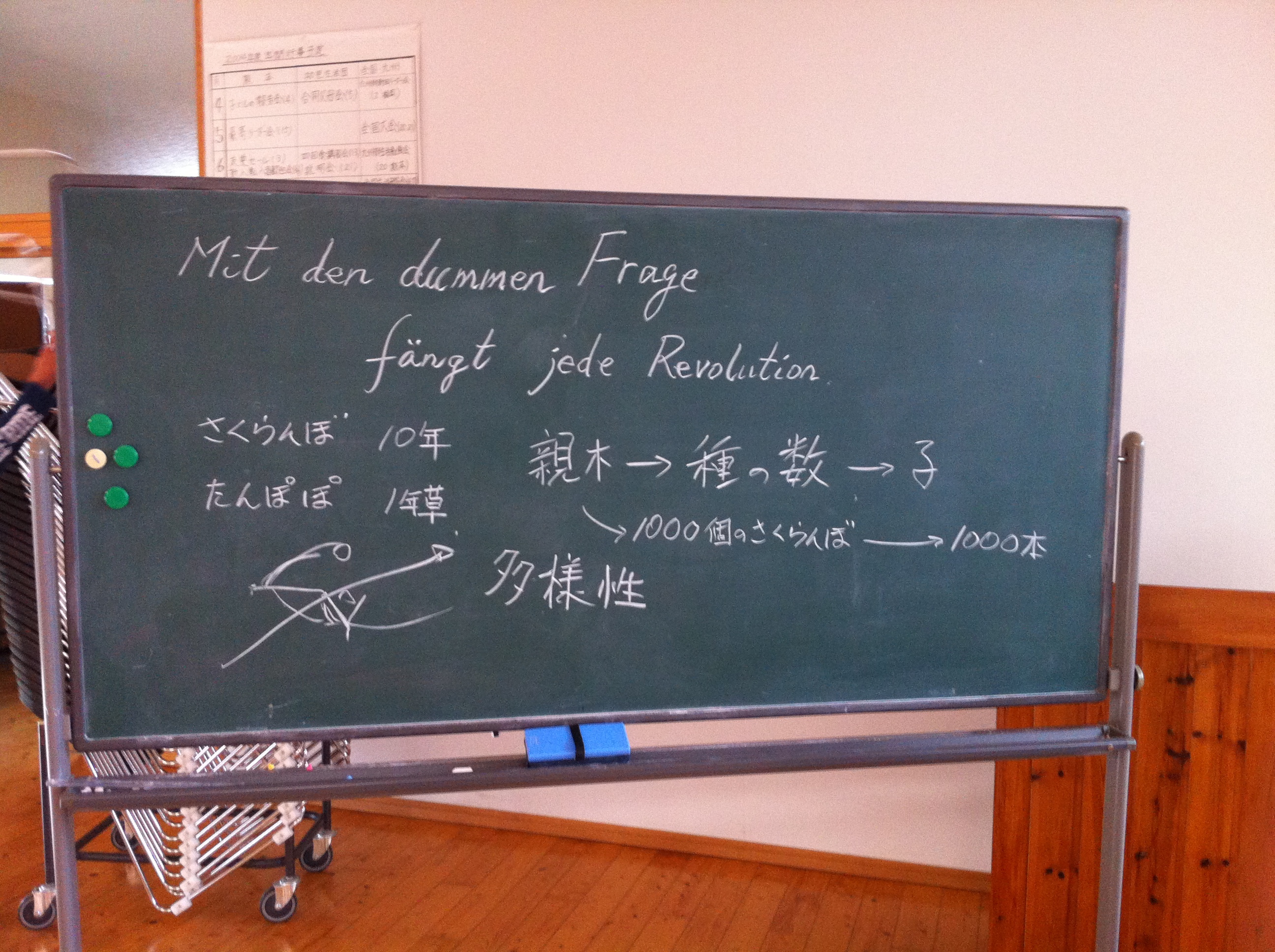

そして、宇佐美先生へバトンタッチ。導入なのでしょうか、、ボードに何やら版書きされています。・・・ドイツ語?

「愚かな(馬鹿な)疑問から、それぞれの革命が始まる」

・・・ここは年上も年下もなく、総理大臣も中学生も誰でも同じように発言していい場所です。こんなこと言ったら生意気だって思われる・・・とか、いろんなこと、思わずにいてください。

今日はまず、どんなことから話そうか。

目の前にあったさくらんぼのジャムにつられ、Kくん「さくらんぼ!!」の一声。

一本の木から10キロもの実をつけるさくらんぼの木、その驚異たるや!種の保存っていうんだったらなにもそんなに実をつけることもいらないんじゃ?素朴な疑問。。風で運ばれ、糞として運ばれ、でもほんとに成木となれるのは結局ほんの数本、かな。でも今、そんな当たり前の生態系が当たり前に保たれてないみたいだよね・・・なんでだと思う??

それからしばし宇佐美先生専門でもある「水産増殖学」、海へと潜ってみることになり・・・鯛とかヒラメの生態「ヒラメの口は小さくみえるけど、口裂けなんとかみたいにぐわっとひらくんだよ、強靭な顎で・・・」ここでも、生命の神秘を思うことしきり。

「僕、哲学、すき」と頼もしい発言をしてくれてた中1のRくんは、「森林伐採」「網でばーっと乱獲するとか」「温暖化」など、理科的発言を丁寧にしてくれます。狼とか鷹とか、生態系の頂点にいた生き物たちがいなくなるって、仕方のないことなのかな。人間にとって不都合な、危険だとされている生き物は、じゃあどんなふうに守られるといいのかな??熊とか。。

今後も、まわるん常連メンバーとなるであろうKくん、「今日心に残ったのは、『人間が一番知恵があるんだから・・・』の自分の発言に対して『ほんとにそうかな、人間がいちばん賢いとは限らないかもね』との先生の答えかな」とのこと。うーん、深い!ですね~

そうそう、後半、大きなテーマとなったのが、某「芸術のための施設」向かいに忽然と、、ほとんどゲリラ的に出現した、某大型ショッピング施設の存在意義について!!です。

Kくんはその道行きがに入っていただけに、街路樹の無残な伐採、優しい暗闇と余韻にひたる行為そのものが奪われてしまったことへの憤りをぶつけます。

これには先生も大きく同調しておられ、コンビ二不要論などしばし大いに盛り上がったのですが、、、

一方向の怒りだけでは解決への道には通じません。

「やっぱり、便利だし、やっぱり行くと思う!」との他メンバーの意見も聞きだし、、スタッフのひとりが近所のお年寄りや雇用の問題にもふれ、議論の綱引きに応じてくれました。でも、ほんとに、大きな、私たちの未来に直結した、喫緊の課題!ってやつですよねーーやっぱり、よく、考えなくては!!私たち生活者が。

まずはスタッフから、「まわるん」発生の意義(=希望)を一言!「困難な問題が社会にはたくさんあるみたいだよね?これから大人の仲間入りして社会参加していく君たちの今の考えをきかせてほしいし、ここが一緒に考えていく場所になったらいいな」。

そして、宇佐美先生へバトンタッチ。導入なのでしょうか、、ボードに何やら版書きされています。・・・ドイツ語?

「愚かな(馬鹿な)疑問から、それぞれの革命が始まる」

・・・ここは年上も年下もなく、総理大臣も中学生も誰でも同じように発言していい場所です。こんなこと言ったら生意気だって思われる・・・とか、いろんなこと、思わずにいてください。

今日はまず、どんなことから話そうか。

目の前にあったさくらんぼのジャムにつられ、Kくん「さくらんぼ!!」の一声。

一本の木から10キロもの実をつけるさくらんぼの木、その驚異たるや!種の保存っていうんだったらなにもそんなに実をつけることもいらないんじゃ?素朴な疑問。。風で運ばれ、糞として運ばれ、でもほんとに成木となれるのは結局ほんの数本、かな。でも今、そんな当たり前の生態系が当たり前に保たれてないみたいだよね・・・なんでだと思う??

それからしばし宇佐美先生専門でもある「水産増殖学」、海へと潜ってみることになり・・・鯛とかヒラメの生態「ヒラメの口は小さくみえるけど、口裂けなんとかみたいにぐわっとひらくんだよ、強靭な顎で・・・」ここでも、生命の神秘を思うことしきり。

「僕、哲学、すき」と頼もしい発言をしてくれてた中1のRくんは、「森林伐採」「網でばーっと乱獲するとか」「温暖化」など、理科的発言を丁寧にしてくれます。狼とか鷹とか、生態系の頂点にいた生き物たちがいなくなるって、仕方のないことなのかな。人間にとって不都合な、危険だとされている生き物は、じゃあどんなふうに守られるといいのかな??熊とか。。

今後も、まわるん常連メンバーとなるであろうKくん、「今日心に残ったのは、『人間が一番知恵があるんだから・・・』の自分の発言に対して『ほんとにそうかな、人間がいちばん賢いとは限らないかもね』との先生の答えかな」とのこと。うーん、深い!ですね~

そうそう、後半、大きなテーマとなったのが、某「芸術のための施設」向かいに忽然と、、ほとんどゲリラ的に出現した、某大型ショッピング施設の存在意義について!!です。

Kくんはその道行きがに入っていただけに、街路樹の無残な伐採、優しい暗闇と余韻にひたる行為そのものが奪われてしまったことへの憤りをぶつけます。

これには先生も大きく同調しておられ、コンビ二不要論などしばし大いに盛り上がったのですが、、、

一方向の怒りだけでは解決への道には通じません。

「やっぱり、便利だし、やっぱり行くと思う!」との他メンバーの意見も聞きだし、、スタッフのひとりが近所のお年寄りや雇用の問題にもふれ、議論の綱引きに応じてくれました。でも、ほんとに、大きな、私たちの未来に直結した、喫緊の課題!ってやつですよねーーやっぱり、よく、考えなくては!!私たち生活者が。

2014年05月10日

中高生からの哲学「まわるん」について

虹の雲には少し大きくなった子ども=中学生が3人在籍しています。

それぞれ、部活動や趣味の活動もあるけれど、でも、月に一度の虹の雲にも楽しみに通ってきてくれています。

にじみ絵もオイリュトミーも続けていくけれど、何か、もうひとつ、彼らの成長を支える虹の雲ならではの活動はないか、と考えたとき、

浮かんだのがこの、「哲学する時間」です。そうだ、学校でも家でもいっぱい話しているようで、でも、本質的な発言って案外できてないんじゃないの?ってちょっと不安もあり興味もあり。発言力、思考力、ってどうやったらつくんだっけ?

そうか、まずは考えること。そうだ!「まわるん」だ!・・・というわけで。

・・・もともとは大人のための読書会として行われていた 通称 「まわるん」を、

中高生からの哲学の時間としてリニューアルさせることにしました!

中心で進行してくださるのはもちろん、われらが宇佐美先生!!

虹の雲通常例会終了後、場所や時間は臨機応変に、

外部に広く参加を募って4月から船出しています。以下報告とご案内です。

第1回は、「まずは、集まろう!」を合言葉に、まずは集まってみました。

中学生3人、青年1名(ちょっと大きめの)、大人2名と宇佐美先生。

名前について考察(なかったら、どうなってしまうのかな、。いつ頃から名前ってある?世界中みんなあるってわけでもないらしいよ?)したり、変わった建物を見つけたけど、って話からあらかじめ柱を浮かせて建てている建築の知恵に驚いたり。1時間と短い時間ではあったけど、ウイスパーボイスの中1Aさんは、小さい声ながら自分の考えをしっかり伝えようとしていたし、それを一生懸命聞き取ろうとするみんなの様子があたたかくてよかったです。解散後すぐに「楽しかったです、意見をきいてもらえて嬉しかったです」と、彼女から、お礼メールが届きました。こちらこそ、です。

「まわるん」第2回(5月11日16時~)は友の家で居残りして、18時頃まで開催の予定です。

今後サポートをひきうけてくださったHさん親子と先生と、具体的な進行方法やこの会に寄せる夢や希望を話す時間もとりたいと思っています。

以下は、宇佐美先生からいただいたメールです、「オイリュトミーもしたい!読書もしたい!幾何学手仕事もしたい!」との欲張りメールに返信いただいたものです、抜粋し転載させていただきますね、未来が楽しみになってきますから!

さてさて、色々とアイデアを考えるのは楽しいですね!

まず明日は、それぞれのアイデアを出しながら、

通常の教育批判ではなく、

何を理想にしていったら良いのかを

こどもたちと話してみましょう。

オイリュトミーとフォルメン、

哲学的な思考法や詩人の生き方、

特に若者に関わる時事・・・・・

最近、知人と「非暴力の旅」ということを話しました。

その人の娘さんがアメリカで10日間のバックパッカーの旅に参加して、

感想に「とっても深かった!」とだけ言ったそうです。

12歳から17歳眞での若者限定で、

グループで自然の中を移動して、

食事を作り、テントで寝る生活で、

「非暴力」の本質を学ぶ旅だったそうです。

知人とは阿蘇でできるね!と

盛り上がったのでした。

アイデアはたくさんありますが、

大切なことは、

集まってくれた若者に必要なことを

必要な時期に共有できることです。

そしてそれを通して若者が

自分で問題を考えて、

解決方法を見つけていけるようになること!

では、楽しみにしています。

宇佐美陽一

それぞれ、部活動や趣味の活動もあるけれど、でも、月に一度の虹の雲にも楽しみに通ってきてくれています。

にじみ絵もオイリュトミーも続けていくけれど、何か、もうひとつ、彼らの成長を支える虹の雲ならではの活動はないか、と考えたとき、

浮かんだのがこの、「哲学する時間」です。そうだ、学校でも家でもいっぱい話しているようで、でも、本質的な発言って案外できてないんじゃないの?ってちょっと不安もあり興味もあり。発言力、思考力、ってどうやったらつくんだっけ?

そうか、まずは考えること。そうだ!「まわるん」だ!・・・というわけで。

・・・もともとは大人のための読書会として行われていた 通称 「まわるん」を、

中高生からの哲学の時間としてリニューアルさせることにしました!

中心で進行してくださるのはもちろん、われらが宇佐美先生!!

虹の雲通常例会終了後、場所や時間は臨機応変に、

外部に広く参加を募って4月から船出しています。以下報告とご案内です。

第1回は、「まずは、集まろう!」を合言葉に、まずは集まってみました。

中学生3人、青年1名(ちょっと大きめの)、大人2名と宇佐美先生。

名前について考察(なかったら、どうなってしまうのかな、。いつ頃から名前ってある?世界中みんなあるってわけでもないらしいよ?)したり、変わった建物を見つけたけど、って話からあらかじめ柱を浮かせて建てている建築の知恵に驚いたり。1時間と短い時間ではあったけど、ウイスパーボイスの中1Aさんは、小さい声ながら自分の考えをしっかり伝えようとしていたし、それを一生懸命聞き取ろうとするみんなの様子があたたかくてよかったです。解散後すぐに「楽しかったです、意見をきいてもらえて嬉しかったです」と、彼女から、お礼メールが届きました。こちらこそ、です。

「まわるん」第2回(5月11日16時~)は友の家で居残りして、18時頃まで開催の予定です。

今後サポートをひきうけてくださったHさん親子と先生と、具体的な進行方法やこの会に寄せる夢や希望を話す時間もとりたいと思っています。

以下は、宇佐美先生からいただいたメールです、「オイリュトミーもしたい!読書もしたい!幾何学手仕事もしたい!」との欲張りメールに返信いただいたものです、抜粋し転載させていただきますね、未来が楽しみになってきますから!

さてさて、色々とアイデアを考えるのは楽しいですね!

まず明日は、それぞれのアイデアを出しながら、

通常の教育批判ではなく、

何を理想にしていったら良いのかを

こどもたちと話してみましょう。

オイリュトミーとフォルメン、

哲学的な思考法や詩人の生き方、

特に若者に関わる時事・・・・・

最近、知人と「非暴力の旅」ということを話しました。

その人の娘さんがアメリカで10日間のバックパッカーの旅に参加して、

感想に「とっても深かった!」とだけ言ったそうです。

12歳から17歳眞での若者限定で、

グループで自然の中を移動して、

食事を作り、テントで寝る生活で、

「非暴力」の本質を学ぶ旅だったそうです。

知人とは阿蘇でできるね!と

盛り上がったのでした。

アイデアはたくさんありますが、

大切なことは、

集まってくれた若者に必要なことを

必要な時期に共有できることです。

そしてそれを通して若者が

自分で問題を考えて、

解決方法を見つけていけるようになること!

では、楽しみにしています。

宇佐美陽一