2015年09月09日

まわるん第3回 アウトソーシングとアンドロイドの未来

まわるん6月の集まり。本日参加は6名。2名の常連KくんOくんがレポートします。

今回は、前回きめていたテーマ、「アウトソーシング=外部委託」ということについて話した。

今までは、会社に行って働くのが当たり前のように思っていたけど、ネットワークの充実もあって、

家のなかで仕事できるようになってきたとのこと。

良い点として、家で自由な時間がたくさんできること、悪い点としては人との関わりがなくなっていくこと。

どちらかといえば僕も(K)、学校に毎日行くことが好きではないので、学校もこれが実現できればいいかな、と思ったけど

そうすると先生の役目はなくなる。関わらなくては成立しない職業、先生や医療の人たち、こんなものが「アンドロイド=コンピューター」で

代用できるなんて未来を、近頃、演劇や映画でみた。

「今やアンドロイドは限りなく人間に近くなってきている。

ただひとつ、間違いを起こせないことをのぞいて。」

これだけは人間の真似ができないと、アンドロイド劇をつくった作家の平田オリザが言っていた。(あ、でも故障ってことは、あるよね。。)

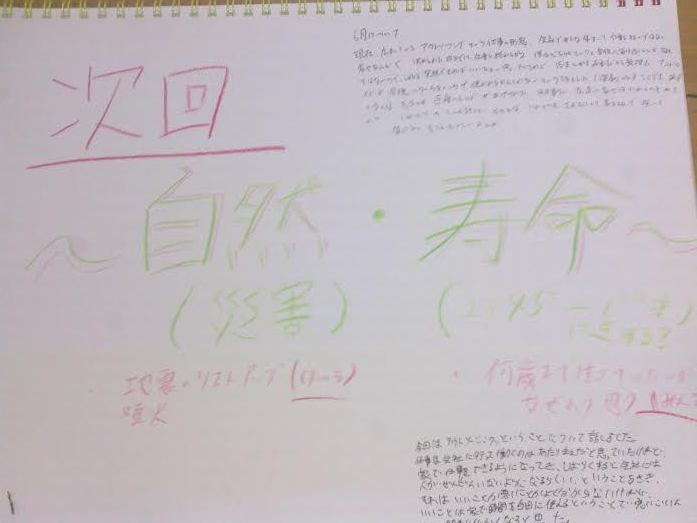

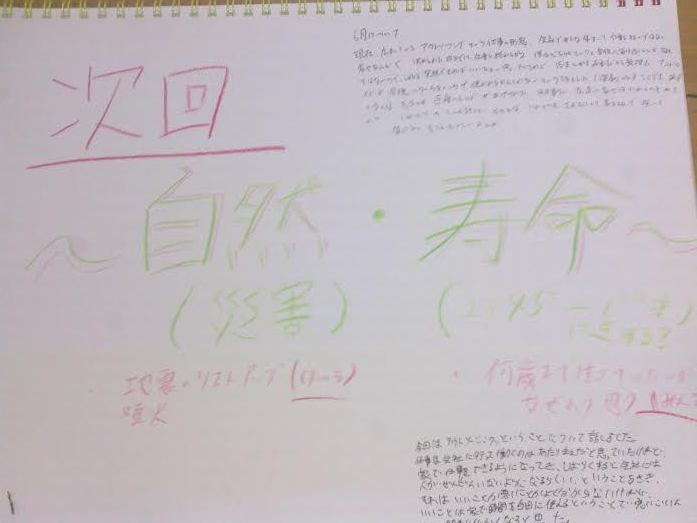

次回はRくんの提案。自然災害(地震や噴火のことなど)や

寿命のことを話してみたいとのこと。できるだけ長く生きていたいけど、

健康に生きるには!ってことかな、、いやもしかして。

生きるとは何か、何のために我々は生かされているのか、

寿命についての考察からみえてくるのかも!!乞うご期待。次回は7月12日です!

今回は、前回きめていたテーマ、「アウトソーシング=外部委託」ということについて話した。

今までは、会社に行って働くのが当たり前のように思っていたけど、ネットワークの充実もあって、

家のなかで仕事できるようになってきたとのこと。

良い点として、家で自由な時間がたくさんできること、悪い点としては人との関わりがなくなっていくこと。

どちらかといえば僕も(K)、学校に毎日行くことが好きではないので、学校もこれが実現できればいいかな、と思ったけど

そうすると先生の役目はなくなる。関わらなくては成立しない職業、先生や医療の人たち、こんなものが「アンドロイド=コンピューター」で

代用できるなんて未来を、近頃、演劇や映画でみた。

「今やアンドロイドは限りなく人間に近くなってきている。

ただひとつ、間違いを起こせないことをのぞいて。」

これだけは人間の真似ができないと、アンドロイド劇をつくった作家の平田オリザが言っていた。(あ、でも故障ってことは、あるよね。。)

次回はRくんの提案。自然災害(地震や噴火のことなど)や

寿命のことを話してみたいとのこと。できるだけ長く生きていたいけど、

健康に生きるには!ってことかな、、いやもしかして。

生きるとは何か、何のために我々は生かされているのか、

寿命についての考察からみえてくるのかも!!乞うご期待。次回は7月12日です!

2015年06月08日

まわるん第2回 「選挙」と「マイブーム」

5月10日新年度2回目のまわるんです。

前回のメンバー全員出席に加え、久しぶりRくんも参加で8人。(+軽食味見がかりとして参加の園児KOくん、なんだか常連に・・・)。

お題は「選挙」。「なぜ選挙は必要か」。の問をたてると、答えは「勝手に政策をきめられたりするから」「悪い政策をされると困るから」。

じゃあ、いい政策をするいいひとばかりだったら、選挙という概念自体思いつかなかったのかな。選挙って、どんなふうに始まったのかな。

0くんとKくんのまわるんレポートによると・・・選挙(というか、人類の思考の転換点となった出来事、ということらしい)の起源を考える際、重要なキーワードを3つ宇佐美先生が提示。「和音」「遠近法」「産業革命」。

・「和音」・・・「響きあう」「重なり合う」ことに気づいた瞬間。⇒でも、和音のことはよくわかんなかったそうなので、展開については宇佐美先生にまたきいてみましょう♫スペースあけておこう。

・初期ルネッサンスで見出された「遠近法」(主に絵画手法としての)・・・「自分はここにいる。そして自分ではない他者が向こうにいる。」という自己認識への大きな転換となる出来事。(それまでは自分もみんなも同じ線上にいたから自他を区別することなど思いつかなかった)(そもそも、「関係性」など重要ではなかったってこと)

・そして「産業革命」。機械化で人間の営みが大きく変わる。⇒働くこと以外に時間の余裕ができ「???」いろんなことを考えるようになる。大量生産が進むなかで、支配者階級と労働者階級が確立、奴隷貿易の拡大⇒当然、労働者にも権利を!民主制への渇望へと意識が向いていく。

・・・レポートメモは断片的なものなので、それをつなぎあわせてここに転載する際、どうしても質問攻めになるのですが、すればしたで追加で思い出すことがたくさんあるようです。反芻(はんすう)する、のも大事でしょ、ってことで。

←次回予告!!

アフターまわるん、男子組 (女子部は、また)

※今回からまわるんにスケッチブックが仲間入り。

旅のお供に、なると思います。一番上のは今日の感想出来たてほかほかです。ちょっと紹介しますね。

・今日の話は難しかったけどいろんなことにつながると思う。またマイブームについて話したい。

・学校では教えてくれないことを教えてくれる人、たくさんのことを感じさせてくれる人がいて楽しかった。毎日こんな環境にいたい。

・あまり考えたりするきかいがない話や考えなかったことを聞けたり話したり、面白かったです。

・いつも話さないことが話せてとても楽しかった。

・自分の知らない世界の動きを知れた。・知らないことが知れる、とてもいい!

・選挙について、なっとくする話がたくさんあった。

・選挙に人類の大きな変化が関わっている。視点を変えるってこのことだ。

そうそう、途中で「マイブーム」を話す時間があって、盛り上がっていたのでちょっと聞き耳をたててみました。

こんな本よんでるよ~が一番多かったかな、ギターやスケボーや。先生交えての新旧まんが論(BLという単語に反応できない男子たち)、ポイントを貯めるゲームにはまってます!なにそれ?大昔「たまごっち」が超えたものって何かしらあったと思うのですが、これもそんな感じで、遊ぶフィールドが全く違うようなのです、もはや・・・意味不明なゲームに驚くばかりのおばさんです。

でも、「マイブーム」外せないですね!次回もおおいに語ってもらいましょう。(マイクバトンしながら、ね)

次回は、6月14日、16時~です。新顔さんもどなたも、いらしてくださいね。 続きを読む

前回のメンバー全員出席に加え、久しぶりRくんも参加で8人。(+軽食味見がかりとして参加の園児KOくん、なんだか常連に・・・)。

お題は「選挙」。「なぜ選挙は必要か」。の問をたてると、答えは「勝手に政策をきめられたりするから」「悪い政策をされると困るから」。

じゃあ、いい政策をするいいひとばかりだったら、選挙という概念自体思いつかなかったのかな。選挙って、どんなふうに始まったのかな。

0くんとKくんのまわるんレポートによると・・・選挙(というか、人類の思考の転換点となった出来事、ということらしい)の起源を考える際、重要なキーワードを3つ宇佐美先生が提示。「和音」「遠近法」「産業革命」。

・「和音」・・・「響きあう」「重なり合う」ことに気づいた瞬間。⇒でも、和音のことはよくわかんなかったそうなので、展開については宇佐美先生にまたきいてみましょう♫スペースあけておこう。

・初期ルネッサンスで見出された「遠近法」(主に絵画手法としての)・・・「自分はここにいる。そして自分ではない他者が向こうにいる。」という自己認識への大きな転換となる出来事。(それまでは自分もみんなも同じ線上にいたから自他を区別することなど思いつかなかった)(そもそも、「関係性」など重要ではなかったってこと)

・そして「産業革命」。機械化で人間の営みが大きく変わる。⇒働くこと以外に時間の余裕ができ「???」いろんなことを考えるようになる。大量生産が進むなかで、支配者階級と労働者階級が確立、奴隷貿易の拡大⇒当然、労働者にも権利を!民主制への渇望へと意識が向いていく。

・・・レポートメモは断片的なものなので、それをつなぎあわせてここに転載する際、どうしても質問攻めになるのですが、すればしたで追加で思い出すことがたくさんあるようです。反芻(はんすう)する、のも大事でしょ、ってことで。

←次回予告!!

アフターまわるん、男子組 (女子部は、また)

※今回からまわるんにスケッチブックが仲間入り。

旅のお供に、なると思います。一番上のは今日の感想出来たてほかほかです。ちょっと紹介しますね。

・今日の話は難しかったけどいろんなことにつながると思う。またマイブームについて話したい。

・学校では教えてくれないことを教えてくれる人、たくさんのことを感じさせてくれる人がいて楽しかった。毎日こんな環境にいたい。

・あまり考えたりするきかいがない話や考えなかったことを聞けたり話したり、面白かったです。

・いつも話さないことが話せてとても楽しかった。

・自分の知らない世界の動きを知れた。・知らないことが知れる、とてもいい!

・選挙について、なっとくする話がたくさんあった。

・選挙に人類の大きな変化が関わっている。視点を変えるってこのことだ。

そうそう、途中で「マイブーム」を話す時間があって、盛り上がっていたのでちょっと聞き耳をたててみました。

こんな本よんでるよ~が一番多かったかな、ギターやスケボーや。先生交えての新旧まんが論(BLという単語に反応できない男子たち)、ポイントを貯めるゲームにはまってます!なにそれ?大昔「たまごっち」が超えたものって何かしらあったと思うのですが、これもそんな感じで、遊ぶフィールドが全く違うようなのです、もはや・・・意味不明なゲームに驚くばかりのおばさんです。

でも、「マイブーム」外せないですね!次回もおおいに語ってもらいましょう。(マイクバトンしながら、ね)

次回は、6月14日、16時~です。新顔さんもどなたも、いらしてくださいね。 続きを読む

2015年05月08日

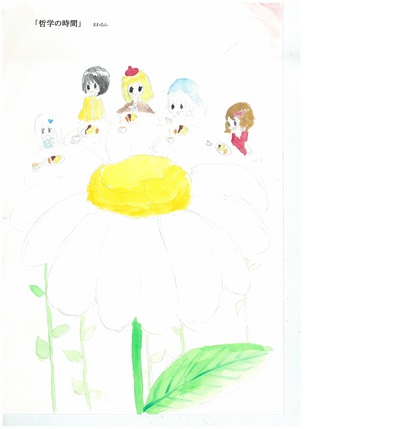

27年度 第1回 まわるんスタートです。

4月12日、虹の雲新年度のスタートに連なり、私たちのまわるんも新年度第1回をスタートしました。

4月12日、虹の雲新年度のスタートに連なり、私たちのまわるんも新年度第1回をスタートしました。わお!2年生になるのね、、、課題がまだ残ってる感じもしますが、、でも、哲学学校まわるんに卒業式はない!(たぶん)ので、あせらずいきましょう(^-^)

参加してくれるみなさん、活動を応援してくださってるみなさん、いつもありがとうございます。

そしてなにより、

よたよたしたり、たち止まったり、勇み足になったりの私たちと歩幅をあわせて一緒に歩んでくださる宇佐美先生の存在、本当にありがたいです。

・・・歩幅を合わせるといえば、、

先生が以前話されていた言葉がうかびます。

「ドイツ人がいかに散歩を大切に思い、

愛しているか!

散歩は哲学そのものだからだよ」

確かにまわるん、なんだか散歩して

いる感覚があります。どうりで!!

参加者は、常連Aさん、久しぶりのAちゃん、OくんKくんと彼らの演劇(子どもミュージカル)仲間2名初参加、前回から参加のK太くん、で7人。

今回も大人は輪には入らず、岸から舟をおくりだしただけ。どんぶらこ。

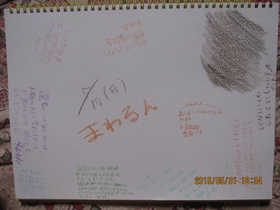

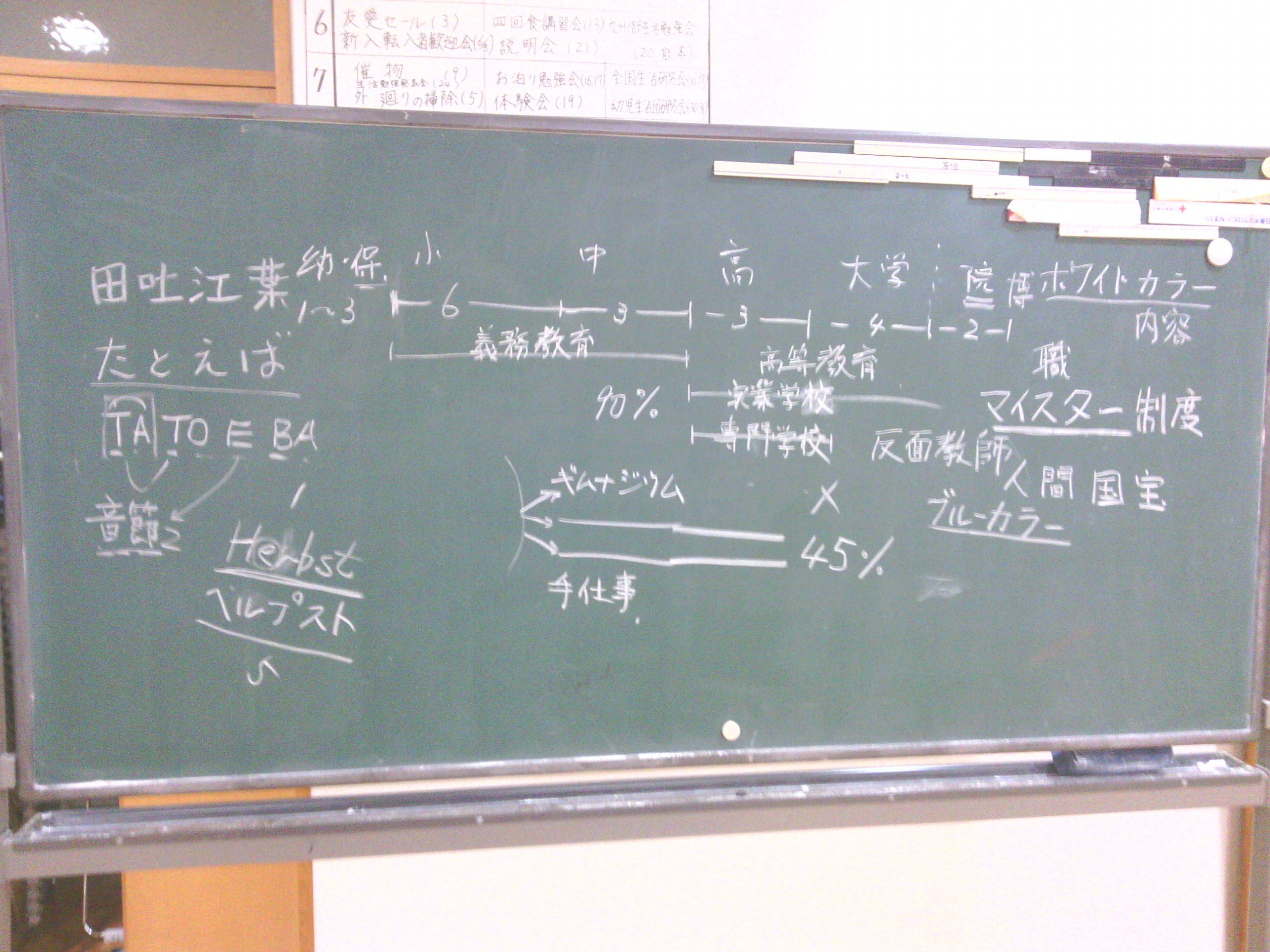

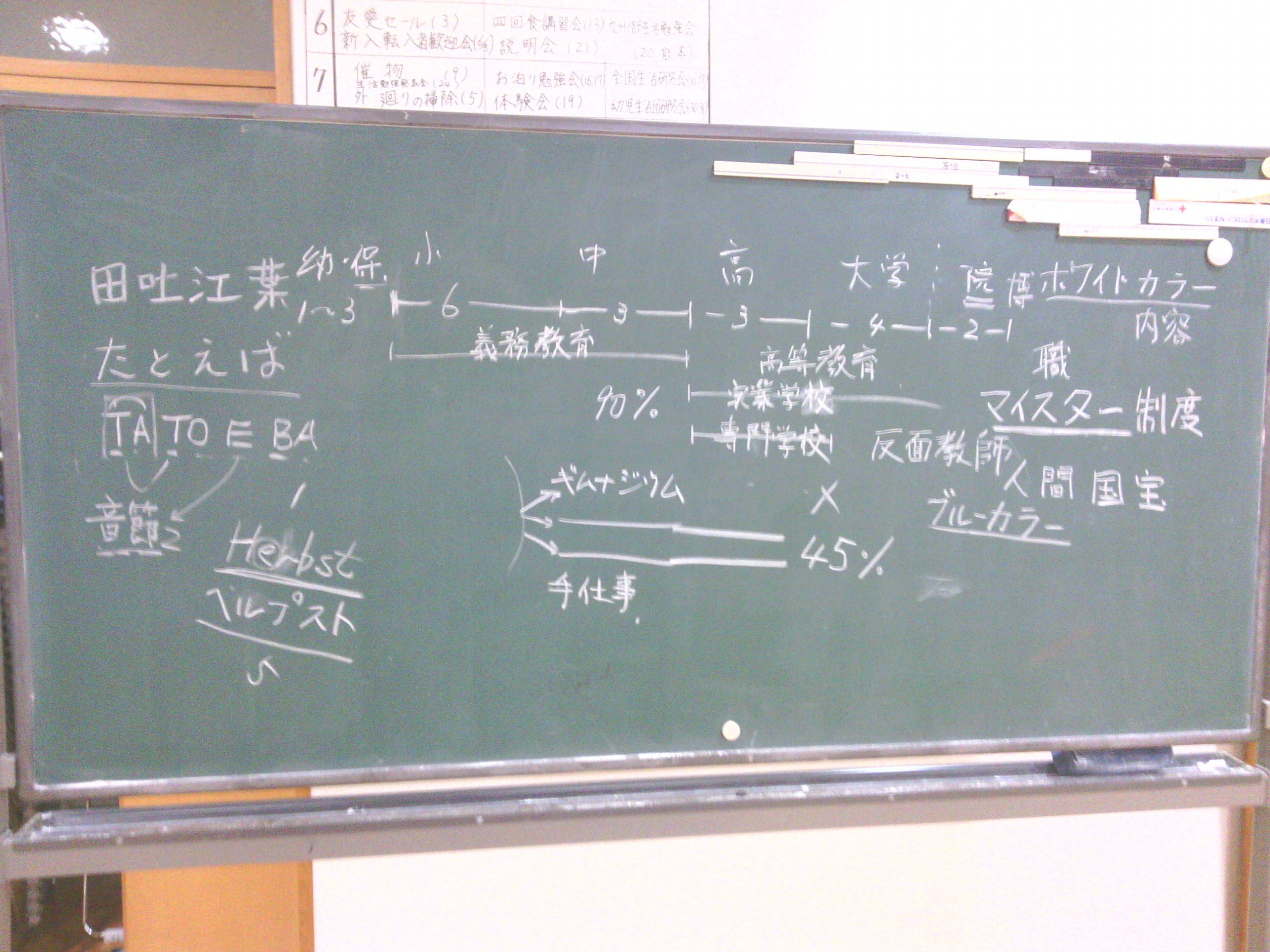

黒板に十字架とかみえますね、、、内容をOくんとKくんにレポートしてもらいました。

Oくん:日本と外国では考え方が違い、十字架を書くときでも日本人は横から縦に書き、「まず地面がある、そして自分がある」と考えていて、反対に外国人は縦から横に書く、それは「まず自分がある、そして地面がある」ということ。それは文体(文法)でも現れている、「私がいます、この床に。」というふうに。日本語ではそうは言わないので、そんなことが日常にあると、考え方が違ってくるのも当たり前だと、そんな話が面白かった。次回、僕は選挙のこと話してみたいと提案した。

Kくん:宿題がなぜあるのか、というK太くんの発言から始まった。これは日曜の夜誰しも一度は考えたことあると思うけど、先生の立場や好みの問題やあるし、本当に意味のないやりかただったらやる意味はないし、(ただやっつけるだけとか)、でも面倒くさいから先生にそんな反論もせずやっている、といったり。宇佐美先生から「じゃあださなければいいじゃない」と言われた。面白い意見だと思う!!

今回宿題の話はあまり広がらなかったけど、小さな疑問でもみんなで考えると面白い。僕は今後は教科書とかにのってる思想家のことがめちゃ面白いのでそんな話をしてみたい。

次回は5月10日16時~です。「参加したいな」と言ってくださる大人の方続出(・・2人くらい?)、そのうち、輪にいれてもらいましょうかね♫

続きを読む

2015年04月28日

まわるん第7回は「食べ物のこと」

今月のまわるん、に、ニューフェイス。なななんと!!今春中学生にあがるK太くん初(体験)参加です。・・といっても、彼の虹の雲歴はまわるんのだれより長く、ということは、宇佐美先生とも一番長くお付き合いされているわけで。すごいなあ、弟くんが神様のところから地上におりてくるずっと前からだもんね(今春年長になる弟くん)。。

そんなK太くんのお母さん、このまわるんへの参加に興味深々、ひとり哲学の扉をあけるK太くんの様子を大樹の陰から見守っておられます(いやこれホント、「ドア越し」ですが)。

そんなわけで、久しぶりのRくんと、受験の合間にかけつけ参加の常連Kくん、Oくん、Aさん、みんなで5人。やっぱりわくわくするね。

今回、大人は輪にはいっていないので話がよくみえてないこともあり、感想をKくんに書いてもらいました。

~以下抜粋~

今日はまず、キムチについての話をしました。「食品に入ってる添加物ってどういうこと?」と弟が言ったのが話のきっかけでした。キムチってよく食べるし、体にいいもの。そう勝手に思っていたのですが、お店に売ってあるものっていうのはそう簡単にはいかないものだと。でも今こうやって生活している以上、どうしてもコンビニで買って食べてしまうことだってあります。ただ、あらゆる食品に添加物が含まれているという事実を、議論するなかで、身近なこととして考えることができたかなぁと思います。

みんなでその日に食べたクラッカーの袋の添加物表示をみて、存在の近さを思い知りました。

※大人より補足:どんな匂いも味も人工的につくりだすって、マジシャンじゃあるまいし、一体なにを考えているのでしょうか。いちご味、メロン味、お肉の匂い、発酵風調味料。その労力をなにかちがうことに使うといいのでは。科学や化学の職権乱用、ほどほどに。

ニューフェイスK太くんより~

このまわるんで、自由に発言できたのが楽しかった。

一つの話題からいろいろな話がでてきて自分の知らないことをたくさん知ることができた。

感想のとおり、とってものびのびと楽しそうに発言していたK太くん。次回も参加したいとのこと、これからのセッションが楽しみです!

2015年04月28日

2月例会番外編:虹の雲の小さな卒業式

虹の雲の活動を2年間支えてくださった先生お二人の”虹の雲の”、卒業式です。今春平成音楽大学を卒業され、保育の道に進まれるお二人。ピアノの伴奏はもちろん、大人の学びの時間には「元気すぎる(^^;」元気盛のこどもたちと公園で時間いっぱいあそんでくださり、絵の具の準備や片付けも任せっぱなしで・・何から何までたくさんお世話になりました。いつも優しく穏やかに寄り添っていてくださったこと、子供たちの中に「温かさ」としてずっと残っていくのだと思います。

2015年04月27日

4月27日の記事

虹の雲4月の例会報告です。

4月12日は今年度の始まりの会でした。

新しい学校、新しいクラス、新しい先生…、それぞれに新しい春を迎えた子どもたちは、前回から1か月しか経ってないのにも関わらず、どことなくお兄さん、お姉さんになったように思いました。子ども達は、新しい環境のなかで緊張して日々を過ごしているのかもしれませんね。目まぐるしく時が過ぎる日常のなかで、この虹の雲の存在が、子どもたちが大地にしっかり足を付け自分らしくあるよう、子ども達を支えててくれる場所になっていると思います。宇佐美先生今年度もよろしくお願い致します。

今月の歌は「おちゃをのみに」

お茶を飲みに来てください はい こんにちは

いろいろお世話になりました はい さようなら

Nさんの優しいライヤーの音色が歌と共に私たちの魂に優しく語り掛けてくれているようでした。

そしてみんなで輪になって歌いながら「お茶を飲みにきてください」のわらべ歌遊びをしました。歌いながら右に行ったり、左にいったり、お辞儀をして、こんにちは、さようなら♪子どもも大人も一緒にみんなで今月の歌を楽しみました。

【幼児クラス】

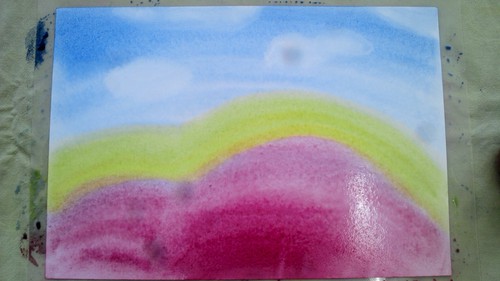

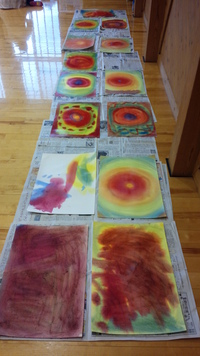

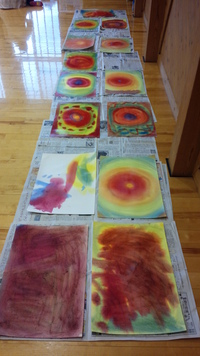

★にじみ絵

宇佐美先生のお手本は、五芒星系を描き、それがいつのまにか大地にしっかりと足をつけた「人」になりました。小さい子ども達も先生お手本をしっかり見て、思い思いに色を入れていきました。色の濃淡も様ざまで、とってもユニークで個性的なにじみ絵が出来上がりました。

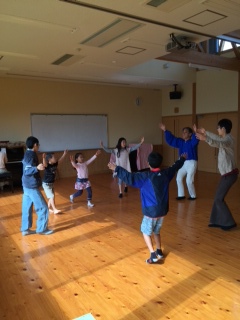

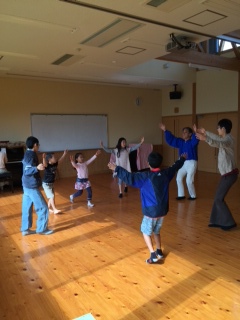

★オイリュトミー

今月も元気いっぱいの幼児さんたち。馬に乗ったり、自転車にのったり、シュタープを上手に使って、軽やかに体を動かしました。

【低学年クラス】

★にじみ絵

大地にしっかりと根付き、黄色い花を咲かせたタンポポを描きました。まずは青色で空を描き、次に赤で大地に色を入れていきます。このクラスの子どもたちは、最近特に先生のお手本をよくみて、先生の話しをよく聞き、丁寧ににじみ絵に取り組んでいます。優しくて、色鮮やかで、力強いタンポポが描かれました。

★オイリュトミー

シュタープをつなげて長い列車になったり、自転車に乗ったりして会場内を元気よく動きました。シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも上手に出来ていました。

【高学年クラス】

★にじみ絵

今回は、中1、小5、小4のクラスです。さすがにお兄さん、お姉さんたち、タンポポの根の部分も丁寧に細かく筆を入れていきました。背景の青が濃すぎるようであれば、青色を筆で取り除き、そこに黄色いタンポポを描きました。そうすると、黄色が濁らず、お日様のような鮮やかな黄色いタンポポを描くことが出来ました。

★オイリュトミー

シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも、先生のお手本にならい、とても美しく動けるようになりました。さすが! お兄さん、お姉さん! です。また基本の動きに加え、3人で輪になり、シュタープをやり取りする動きをしました。回を重ねるごとに安定感が増し、スムースに動けるようになりました。

【今月の手仕事】

今月の手仕事は、イースターの卵を作りました。

春分の日の3月21日を境に太陽は月より強くなり、太陽の軌道は広がり高くなります。春分後の満月のあとの日曜日にイースターのお祝いします。今年は4月5日の日曜日がイースターをお祝いする日でしたね。

イースターエッグというように、イースターではなぜ卵をモチーフにするのでしょう? フィンランドの叙情詩「カレワラ」の中にも世界の誕生は卵からだと書いてあります。それによると、卵の殻の上の部分から空ができ、下の部分は地になり、卵黄は太陽に、卵白は月になります。それと同時に卵は永遠のシンボルであり、消えることも滅びることもない人間の本質と考えられているそうです。

子どもたちは、お家で準備してきた卵の殻に、色紙を細かくしして糊で貼り、とても可愛らしいイースターエッグを作りました。色とりどりのイースターエッグが窓辺を賑やかに彩りました。

【お話し会】

今回の午後の時間は、虹の雲に興味を持っていただいた方に参加していただき、お話し会を行いました。学校のこと、シュタイナー教育のこと、オイリュトミーやにじみ絵のことについてお話ししました。また、宇佐美先生には主にシュタイナー教育のことについてお話しいただきました。

インターネットや電子ゲームがこれだけ普及する現代、個人的にも日々子育てしにくい社会だな…と実感しています。学校の25人のクラスでゲームを持っていないのはうちの子だけ、特に男の子たちはゲームに魂を吸い取られてしまっている様子です…。お友達と遊ぶのもゲームありき。友達と遊んでるのではなく、ゲームに遊ばれている今の子どもたち…、見ていて本当に気の毒に思います。大人が子どもたちをそうしてしまっているのですよね。だからこそ、虹の雲の活動が子ども達にとってとても有意義な時間だなと思います。

お話し会では宇佐美先生にシュタイナーの七年周期説についてお話しいただきました。0~7歳までは体・生命体を育む時期であること。7~14歳までは感情の部分であるアストラル体が形成され、14~21歳までは思考の力が形成されていきます。例えば、2、3歳の小さなお子さんに学習的要素のある勉強をさせてしまうと、体が発達する前に頭だけ発達してしまい、後に体に異常をきたすようなことがあります。

また、子ども達に与えるおもちゃについても話題に上りました。特に男の子に人気かと思いますが、レゴやKAPLAなど、カタチが決まっていて、それを組み合わせていくようなおもちゃは、子どもたちから想像力を奪ってしまうそうです。(どっちとも我が家にあります~汗)ファンタジーも人生も、決まったことの組み合わせではなく、予期せぬことの連続ですよね。

だからこそ、想像力を育むことはとても大切なことだと考えます。

今回初めて参加された方からも様ざまな質問もあり、宇佐美先生には実例を交えながら細やかにお答えいただきました。現メンバーの私たちも、シュタイナー教育の基礎を見つめなおすきっかけとなりました。宇佐美先生本当にありがとうございました。今回お話し会に参加してくださった方より、来月の体験のお申込みをいただきました。また新しいご縁が生まれそうで今から楽しみにしています。

次回の例会のご案内です。

5月10日(日)10:00~ 熊本友の会(熊本市中央区渡鹿6-5-82)

問い合わせ:090-9722-8862

t.momiji@ezweb.ne.jp(照山)

4月12日は今年度の始まりの会でした。

新しい学校、新しいクラス、新しい先生…、それぞれに新しい春を迎えた子どもたちは、前回から1か月しか経ってないのにも関わらず、どことなくお兄さん、お姉さんになったように思いました。子ども達は、新しい環境のなかで緊張して日々を過ごしているのかもしれませんね。目まぐるしく時が過ぎる日常のなかで、この虹の雲の存在が、子どもたちが大地にしっかり足を付け自分らしくあるよう、子ども達を支えててくれる場所になっていると思います。宇佐美先生今年度もよろしくお願い致します。

今月の歌は「おちゃをのみに」

お茶を飲みに来てください はい こんにちは

いろいろお世話になりました はい さようなら

Nさんの優しいライヤーの音色が歌と共に私たちの魂に優しく語り掛けてくれているようでした。

そしてみんなで輪になって歌いながら「お茶を飲みにきてください」のわらべ歌遊びをしました。歌いながら右に行ったり、左にいったり、お辞儀をして、こんにちは、さようなら♪子どもも大人も一緒にみんなで今月の歌を楽しみました。

【幼児クラス】

★にじみ絵

宇佐美先生のお手本は、五芒星系を描き、それがいつのまにか大地にしっかりと足をつけた「人」になりました。小さい子ども達も先生お手本をしっかり見て、思い思いに色を入れていきました。色の濃淡も様ざまで、とってもユニークで個性的なにじみ絵が出来上がりました。

★オイリュトミー

今月も元気いっぱいの幼児さんたち。馬に乗ったり、自転車にのったり、シュタープを上手に使って、軽やかに体を動かしました。

【低学年クラス】

★にじみ絵

大地にしっかりと根付き、黄色い花を咲かせたタンポポを描きました。まずは青色で空を描き、次に赤で大地に色を入れていきます。このクラスの子どもたちは、最近特に先生のお手本をよくみて、先生の話しをよく聞き、丁寧ににじみ絵に取り組んでいます。優しくて、色鮮やかで、力強いタンポポが描かれました。

★オイリュトミー

シュタープをつなげて長い列車になったり、自転車に乗ったりして会場内を元気よく動きました。シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも上手に出来ていました。

【高学年クラス】

★にじみ絵

今回は、中1、小5、小4のクラスです。さすがにお兄さん、お姉さんたち、タンポポの根の部分も丁寧に細かく筆を入れていきました。背景の青が濃すぎるようであれば、青色を筆で取り除き、そこに黄色いタンポポを描きました。そうすると、黄色が濁らず、お日様のような鮮やかな黄色いタンポポを描くことが出来ました。

★オイリュトミー

シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも、先生のお手本にならい、とても美しく動けるようになりました。さすが! お兄さん、お姉さん! です。また基本の動きに加え、3人で輪になり、シュタープをやり取りする動きをしました。回を重ねるごとに安定感が増し、スムースに動けるようになりました。

【今月の手仕事】

今月の手仕事は、イースターの卵を作りました。

春分の日の3月21日を境に太陽は月より強くなり、太陽の軌道は広がり高くなります。春分後の満月のあとの日曜日にイースターのお祝いします。今年は4月5日の日曜日がイースターをお祝いする日でしたね。

イースターエッグというように、イースターではなぜ卵をモチーフにするのでしょう? フィンランドの叙情詩「カレワラ」の中にも世界の誕生は卵からだと書いてあります。それによると、卵の殻の上の部分から空ができ、下の部分は地になり、卵黄は太陽に、卵白は月になります。それと同時に卵は永遠のシンボルであり、消えることも滅びることもない人間の本質と考えられているそうです。

子どもたちは、お家で準備してきた卵の殻に、色紙を細かくしして糊で貼り、とても可愛らしいイースターエッグを作りました。色とりどりのイースターエッグが窓辺を賑やかに彩りました。

【お話し会】

今回の午後の時間は、虹の雲に興味を持っていただいた方に参加していただき、お話し会を行いました。学校のこと、シュタイナー教育のこと、オイリュトミーやにじみ絵のことについてお話ししました。また、宇佐美先生には主にシュタイナー教育のことについてお話しいただきました。

インターネットや電子ゲームがこれだけ普及する現代、個人的にも日々子育てしにくい社会だな…と実感しています。学校の25人のクラスでゲームを持っていないのはうちの子だけ、特に男の子たちはゲームに魂を吸い取られてしまっている様子です…。お友達と遊ぶのもゲームありき。友達と遊んでるのではなく、ゲームに遊ばれている今の子どもたち…、見ていて本当に気の毒に思います。大人が子どもたちをそうしてしまっているのですよね。だからこそ、虹の雲の活動が子ども達にとってとても有意義な時間だなと思います。

お話し会では宇佐美先生にシュタイナーの七年周期説についてお話しいただきました。0~7歳までは体・生命体を育む時期であること。7~14歳までは感情の部分であるアストラル体が形成され、14~21歳までは思考の力が形成されていきます。例えば、2、3歳の小さなお子さんに学習的要素のある勉強をさせてしまうと、体が発達する前に頭だけ発達してしまい、後に体に異常をきたすようなことがあります。

また、子ども達に与えるおもちゃについても話題に上りました。特に男の子に人気かと思いますが、レゴやKAPLAなど、カタチが決まっていて、それを組み合わせていくようなおもちゃは、子どもたちから想像力を奪ってしまうそうです。(どっちとも我が家にあります~汗)ファンタジーも人生も、決まったことの組み合わせではなく、予期せぬことの連続ですよね。

だからこそ、想像力を育むことはとても大切なことだと考えます。

今回初めて参加された方からも様ざまな質問もあり、宇佐美先生には実例を交えながら細やかにお答えいただきました。現メンバーの私たちも、シュタイナー教育の基礎を見つめなおすきっかけとなりました。宇佐美先生本当にありがとうございました。今回お話し会に参加してくださった方より、来月の体験のお申込みをいただきました。また新しいご縁が生まれそうで今から楽しみにしています。

次回の例会のご案内です。

5月10日(日)10:00~ 熊本友の会(熊本市中央区渡鹿6-5-82)

問い合わせ:090-9722-8862

t.momiji@ezweb.ne.jp(照山)

2015年04月10日

3月例会報告

3月15日

虹の雲の今年度最後の例会が大津の室公民館にて行われました。

季節のテーブルにはお内裏様とお雛様が飾られました。なんだか子ども達のことを見守ってくれているようですね。

始まりの会ではみんなから一言ずつ、今月のニュースを発表します。山の中でイノシシと遭遇したことや、もうすぐ卒業で新しい春を楽しみにしていることなど、いろんなニュースを子ども達が話してくれました。そして、大人も子どももみんなで3・11東日本大震災のことについて考えました。震災から4年が経ち、特に原発事故のことは風化しているように感じることもありますが、決して忘れずに心に持ち続けようと、大人も子どももみんなで話すことができました。

【幼児クラス】

まずはにじみ絵です。

最初に四隅に青を置き、赤で花びらを、黄色をその中に置き・・・春を感じさせる花が描かれました。子ども達はすごい集中力で思い思いの花が次々に出来上がりました。3歳の小さなお子さんも、お兄さん、お姉さんと一緒に先生の説明を聞き、そのあとは自分の想像力を膨らませながら一気ににじみ絵を仕上げていました。

そして次はオイリュトミーの時間です。

両方の腕の上でシュタープを転がしたり、体の後ろ側でキャッチしたり、基本の動作を繰り返しました。最後は天使の自転車になって軽やかに駆け回りました。

【小学生クラス】

にじみ絵では花びらが7枚ある花を描きました。今回の小学生クラスは男の子たちが多かったけれど、じっくりと色を味わいながらにじみ絵を楽しんでいるようでした。

花の花びらって何枚あるかな? 花びらが7枚ある花って何だと思う? という先生の質問に、子どもたちは「4枚!」とか、「バラ」、「菜の花」とかいろんな答えがありましたが、7枚の花びらの花は自然界には存在しないそうです。 子どもたちが描いた7枚の花びらの花はどれも素晴らしい作品でした。

次はいよいよオイリュトミーです。円になって手をつなぎ、大きな円になったり小さな円になったり、次は手も大きく動かしまがら大小の円を動きます。シュタープを頭の上に乗せてゆっくりと歩きます。ペアになってシュタープをリズムにのってやり取りする動きもずいぶんとスムーズに動いていました。

オイリュトミーで動くことで、子ども達は自分の体と心を解き放ち、そして体と心のリズムを整えているようです。

【大人クラス】

今回は宇佐美先生からドイツのお話しを伺いました。先生は、3月上旬ドイツで開催されたアートフェスティバルに参加されてきたばかりで、その時の様子を早速報告していただけるなんとも贅沢な機会でした。アートフェスティバルでは宇佐美先生ととしくらえみさんとお二人で、書を取り入れたパフォーマンスを即興で発表されました。画面を通して拝見しましたが、動・詩・書 から生み出される素晴らしい作品でした。お二人の和装のお姿も素敵でした~☆

そのほか、先生のドイツ留学時代のお話しや、ドイツのシュタイナー学校の教育課程などについてお聞きしました。それは日本の教育システムとかけ離れた内容で、聞いていて心はあっという間にドイツにワープしていました。先生の留学時代のおもしろエピソードも交えつつ、ずっとお話しを聞いていたかったです。宇佐美先生 ありがとうございました。

そして、今回は長年にわたり虹の雲を支え続けてくださったTさんとのお別れの会でもありました。Tさんの優しいライアーの音色に子どもも親も癒され、励まされていました。Tさん 本当にありがとうございました。いつまでも虹の雲のことを見守っていてください。

※次回例会のお知らせです

次回例会は4月12日 10時~ 熊本市中央区大江渡鹿6-5-82 熊本友の会 で開催します。

午後13時半からは、「宇佐美先生のシュタイナー子育てお話し会」があります。にじみ絵やオイリュトミーについてお話しいただきますので、虹の雲の活動を知っていただく機会になると考えています。普段の活動ではなかな聞けないお話しですので、お時間ある方は是非ご参加ください。

虹の雲の今年度最後の例会が大津の室公民館にて行われました。

季節のテーブルにはお内裏様とお雛様が飾られました。なんだか子ども達のことを見守ってくれているようですね。

始まりの会ではみんなから一言ずつ、今月のニュースを発表します。山の中でイノシシと遭遇したことや、もうすぐ卒業で新しい春を楽しみにしていることなど、いろんなニュースを子ども達が話してくれました。そして、大人も子どももみんなで3・11東日本大震災のことについて考えました。震災から4年が経ち、特に原発事故のことは風化しているように感じることもありますが、決して忘れずに心に持ち続けようと、大人も子どももみんなで話すことができました。

【幼児クラス】

まずはにじみ絵です。

最初に四隅に青を置き、赤で花びらを、黄色をその中に置き・・・春を感じさせる花が描かれました。子ども達はすごい集中力で思い思いの花が次々に出来上がりました。3歳の小さなお子さんも、お兄さん、お姉さんと一緒に先生の説明を聞き、そのあとは自分の想像力を膨らませながら一気ににじみ絵を仕上げていました。

そして次はオイリュトミーの時間です。

両方の腕の上でシュタープを転がしたり、体の後ろ側でキャッチしたり、基本の動作を繰り返しました。最後は天使の自転車になって軽やかに駆け回りました。

【小学生クラス】

にじみ絵では花びらが7枚ある花を描きました。今回の小学生クラスは男の子たちが多かったけれど、じっくりと色を味わいながらにじみ絵を楽しんでいるようでした。

花の花びらって何枚あるかな? 花びらが7枚ある花って何だと思う? という先生の質問に、子どもたちは「4枚!」とか、「バラ」、「菜の花」とかいろんな答えがありましたが、7枚の花びらの花は自然界には存在しないそうです。 子どもたちが描いた7枚の花びらの花はどれも素晴らしい作品でした。

次はいよいよオイリュトミーです。円になって手をつなぎ、大きな円になったり小さな円になったり、次は手も大きく動かしまがら大小の円を動きます。シュタープを頭の上に乗せてゆっくりと歩きます。ペアになってシュタープをリズムにのってやり取りする動きもずいぶんとスムーズに動いていました。

オイリュトミーで動くことで、子ども達は自分の体と心を解き放ち、そして体と心のリズムを整えているようです。

【大人クラス】

今回は宇佐美先生からドイツのお話しを伺いました。先生は、3月上旬ドイツで開催されたアートフェスティバルに参加されてきたばかりで、その時の様子を早速報告していただけるなんとも贅沢な機会でした。アートフェスティバルでは宇佐美先生ととしくらえみさんとお二人で、書を取り入れたパフォーマンスを即興で発表されました。画面を通して拝見しましたが、動・詩・書 から生み出される素晴らしい作品でした。お二人の和装のお姿も素敵でした~☆

そのほか、先生のドイツ留学時代のお話しや、ドイツのシュタイナー学校の教育課程などについてお聞きしました。それは日本の教育システムとかけ離れた内容で、聞いていて心はあっという間にドイツにワープしていました。先生の留学時代のおもしろエピソードも交えつつ、ずっとお話しを聞いていたかったです。宇佐美先生 ありがとうございました。

そして、今回は長年にわたり虹の雲を支え続けてくださったTさんとのお別れの会でもありました。Tさんの優しいライアーの音色に子どもも親も癒され、励まされていました。Tさん 本当にありがとうございました。いつまでも虹の雲のことを見守っていてください。

※次回例会のお知らせです

次回例会は4月12日 10時~ 熊本市中央区大江渡鹿6-5-82 熊本友の会 で開催します。

午後13時半からは、「宇佐美先生のシュタイナー子育てお話し会」があります。にじみ絵やオイリュトミーについてお話しいただきますので、虹の雲の活動を知っていただく機会になると考えています。普段の活動ではなかな聞けないお話しですので、お時間ある方は是非ご参加ください。

2015年02月12日

2月例会報告

2月1日 例会を行いました。

【幼児クラス にじみ絵/オイリュトミー】

幼児クラスは2歳から6歳までの5人です。

両手で画板を持つのがやっとのお友達もいる中、みんな積極的に画板を持って画用紙をもらいに行きます。

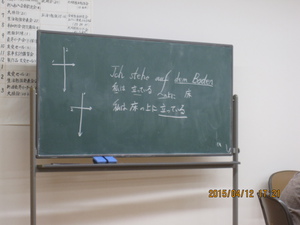

準備が整ったら、まずは先生のお手本から。

まずは画用紙の下1/3くらいに赤色で二つこぶの山を描きます。

その後は青色で空を半円の筋を重ねるようにして描いていきます。そして、赤色と青色の間を黄色で縁取ると、

色が混ざり合い、きれいな緑色になりました。そして空に浮かぶ雲をタオルで空の青を雲の形を拭き取り表現すると…、

春を待つ山と空の様子が画用紙に浮かび上がりました!

美しいにじみ絵の完成にみんなの表情もわくわく。

さあ、いよいよ子供達の番です。

先生が説明する度、その口真似をして、みんなの笑いを誘っていたムードメーカーのK君も自分が描く番になると俄然、真剣な表情で集中。

色が混ざらないように1色使った後は水がたっぷり入った瓶でトントンと筆をたたきながら洗い、筆先を指でぎゅっとしぼって余分な水分を落として、新たな絵の具をつけていきます。

この段取りもすっかり板についてきた小さな子供達。

最年少の2歳のTちゃんもお母さんと一緒にトライ!

思い思いの春を待ちわびる山と空の光景が完成しました。

そして、次はオイリュトミーです。

今日は、ウクライナの民話「てぶくろ」を題材に先生の身振り手振りを交えたお話から始まりました。寒—

い雪の中、おじいさんが落とした手袋に小さいネズミからかえる、うさぎ、とだんだん大きな動物が入っていき、、、最後は大きなくま!小さな手袋に次々とぎゅうぎゅう詰めになりながらも動物たちが入っていく様子を身体を一杯使って再現し、まるで自分も手袋の中にいるよう。子供達の想像力もますます広がっていくようです。最後は身体もぽっかぽか。

ストーリーを楽しみながらいつにもましてにこにこの子供達でした。

【低学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

小学校低学年の子供達は4人です。

最近、剣や刀に夢中のT君、先生の粋な計らいで幼児クラスで描いた雲を十字の剣の形で描くことになりました。水分を多く含んだ画用紙で色のにじみ方を楽しんだり、幼児よりも細かな描き方ができる小学生達は山や空に宝箱や剣の形をタオルで拭き取り描き出したり、楽しみ方がまた違っておもしろいなーと眺めます。

そして、自分が今、興味を持っていることがより反映されたにじみ絵になることも興味深かったです。

オイリュトミーではモーツァルトのソナタを伴奏に輪になり銅棒を素早く動かし回していくという巧緻性や協調性をより必要とする動きをしました。心地よいピアノの音に身をゆだねつつみんなと息を合わせ、仲間、空間をも一体となる感覚です。幼児クラスとの大きな違いは音楽の速さ。たった数年の違いでこんなにも身体の動きに違いが出てくるのだなと改めて子供の成長に目を見張りました。

【高学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

最後は高学年のお兄ちゃん二人。

同じにじみ絵を描きますが、お兄ちゃん達には先生からその絵の意味合いが説明されました。

山を赤で描くのですが、お日様に照らされた山、大地にそのエネルギーや熱が蓄えられ、その恵みを受けてたくさんの生命が宿るということ。

日の光を直接浴びてエネルギーを受けるのではなく、大地にエネルギーを注いでくれているということ。そういえば、昔から日よけや帽子、日傘を利用してきたということは直接の日光は害にもなるということでもあると。

先生の言葉を私なりに解釈しての言葉なので、ちょっと違うかもしれませんが、うーん、本当にそうだな〜と今日のにじみ絵にもいろいろと思いを巡らすことができました。

そして、オイリュトミーはまたさらにリズムが早くなり、より複雑な動きが組み入れられます。そして、集中力もさすがお兄ちゃん達、しっかり先生の動きをみながら、自分なりにどうしたらうまくいくか工夫したり、より自分の身体の感覚や調和を意識しながら取り組む様子が頼もしくも思いました。

にじみ絵で心をほぐし、オイリュトミーで身体をほぐし、眺めている私も癒やされた、今日も素晴らしい時間でした。

【大人オイリュトミーの時間】

午後からは大人オイリュトミーの時間です。

まずは「魂のこよみ」。

今回は第45週です。

第45週

思考の力が強まる。

霊の誕生に力づけられて

その力が 感覚の暗い印象を

明るい光で充たす。

魂が生成する宇宙に

帰依するとき、

感覚の世界が

思考の光を受けて輝く。

うーん今回もまた奥深いお言葉…。

この文章を読み解くなかで、

自然科学を邁進した現代について、ギリシャ・ローマ・ヨーロッパの時代背景、「意識魂」「悟性魂」「感情魂」、社会芸術の必要性等々…、様ざまな観点から深く掘り下げてお話しいただきました。

また、私たちの魂が進化するために重要なことは「リズム」であることも。オイリュトミーの中にも規則正しいリズムがありますね。日常でも生活のリズムを整えることがそのことを高めることができるそうです。毎朝同じ時間に起き、毎晩同じ時間に寝て、毎日同じものをいただく等…規則正しいリズムある生活について、改めて考える機会となりました。現代を生きる私たちが、このようなことを考えることがたいへん意味のあることだと思います。

毎回のことですが、今回も宇佐美先生から非常に興味深いお話しを伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。

次はいよいよオイリュトミーです。

まずはシュタープを使っていつものリズムでいつものように動きます。

体と心がふわっと軽くなり、ほぐれていくのがわかります。

その後は、黒板に即興で書かれた宇佐美先生の振り付けで動きました。音の高低に合わせて手を高くしたり、低くしたり、曲に合わせて膨らんだり、小さくなったり…。今回の振り付けは初めてだったので私には難しかったけれど、次回はもう少し上手く動けるといいな☆

宇佐美先生のオイリュトミーレッスン、終了後は爽快な気分になり、とても心地良いのです。また次回を楽しみにしております。

【幼児クラス にじみ絵/オイリュトミー】

幼児クラスは2歳から6歳までの5人です。

両手で画板を持つのがやっとのお友達もいる中、みんな積極的に画板を持って画用紙をもらいに行きます。

準備が整ったら、まずは先生のお手本から。

まずは画用紙の下1/3くらいに赤色で二つこぶの山を描きます。

その後は青色で空を半円の筋を重ねるようにして描いていきます。そして、赤色と青色の間を黄色で縁取ると、

色が混ざり合い、きれいな緑色になりました。そして空に浮かぶ雲をタオルで空の青を雲の形を拭き取り表現すると…、

春を待つ山と空の様子が画用紙に浮かび上がりました!

美しいにじみ絵の完成にみんなの表情もわくわく。

さあ、いよいよ子供達の番です。

先生が説明する度、その口真似をして、みんなの笑いを誘っていたムードメーカーのK君も自分が描く番になると俄然、真剣な表情で集中。

色が混ざらないように1色使った後は水がたっぷり入った瓶でトントンと筆をたたきながら洗い、筆先を指でぎゅっとしぼって余分な水分を落として、新たな絵の具をつけていきます。

この段取りもすっかり板についてきた小さな子供達。

最年少の2歳のTちゃんもお母さんと一緒にトライ!

思い思いの春を待ちわびる山と空の光景が完成しました。

そして、次はオイリュトミーです。

今日は、ウクライナの民話「てぶくろ」を題材に先生の身振り手振りを交えたお話から始まりました。寒—

い雪の中、おじいさんが落とした手袋に小さいネズミからかえる、うさぎ、とだんだん大きな動物が入っていき、、、最後は大きなくま!小さな手袋に次々とぎゅうぎゅう詰めになりながらも動物たちが入っていく様子を身体を一杯使って再現し、まるで自分も手袋の中にいるよう。子供達の想像力もますます広がっていくようです。最後は身体もぽっかぽか。

ストーリーを楽しみながらいつにもましてにこにこの子供達でした。

【低学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

小学校低学年の子供達は4人です。

最近、剣や刀に夢中のT君、先生の粋な計らいで幼児クラスで描いた雲を十字の剣の形で描くことになりました。水分を多く含んだ画用紙で色のにじみ方を楽しんだり、幼児よりも細かな描き方ができる小学生達は山や空に宝箱や剣の形をタオルで拭き取り描き出したり、楽しみ方がまた違っておもしろいなーと眺めます。

そして、自分が今、興味を持っていることがより反映されたにじみ絵になることも興味深かったです。

オイリュトミーではモーツァルトのソナタを伴奏に輪になり銅棒を素早く動かし回していくという巧緻性や協調性をより必要とする動きをしました。心地よいピアノの音に身をゆだねつつみんなと息を合わせ、仲間、空間をも一体となる感覚です。幼児クラスとの大きな違いは音楽の速さ。たった数年の違いでこんなにも身体の動きに違いが出てくるのだなと改めて子供の成長に目を見張りました。

【高学年クラス にじみ絵/オイリュトミー】

最後は高学年のお兄ちゃん二人。

同じにじみ絵を描きますが、お兄ちゃん達には先生からその絵の意味合いが説明されました。

山を赤で描くのですが、お日様に照らされた山、大地にそのエネルギーや熱が蓄えられ、その恵みを受けてたくさんの生命が宿るということ。

日の光を直接浴びてエネルギーを受けるのではなく、大地にエネルギーを注いでくれているということ。そういえば、昔から日よけや帽子、日傘を利用してきたということは直接の日光は害にもなるということでもあると。

先生の言葉を私なりに解釈しての言葉なので、ちょっと違うかもしれませんが、うーん、本当にそうだな〜と今日のにじみ絵にもいろいろと思いを巡らすことができました。

そして、オイリュトミーはまたさらにリズムが早くなり、より複雑な動きが組み入れられます。そして、集中力もさすがお兄ちゃん達、しっかり先生の動きをみながら、自分なりにどうしたらうまくいくか工夫したり、より自分の身体の感覚や調和を意識しながら取り組む様子が頼もしくも思いました。

にじみ絵で心をほぐし、オイリュトミーで身体をほぐし、眺めている私も癒やされた、今日も素晴らしい時間でした。

【大人オイリュトミーの時間】

午後からは大人オイリュトミーの時間です。

まずは「魂のこよみ」。

今回は第45週です。

第45週

思考の力が強まる。

霊の誕生に力づけられて

その力が 感覚の暗い印象を

明るい光で充たす。

魂が生成する宇宙に

帰依するとき、

感覚の世界が

思考の光を受けて輝く。

うーん今回もまた奥深いお言葉…。

この文章を読み解くなかで、

自然科学を邁進した現代について、ギリシャ・ローマ・ヨーロッパの時代背景、「意識魂」「悟性魂」「感情魂」、社会芸術の必要性等々…、様ざまな観点から深く掘り下げてお話しいただきました。

また、私たちの魂が進化するために重要なことは「リズム」であることも。オイリュトミーの中にも規則正しいリズムがありますね。日常でも生活のリズムを整えることがそのことを高めることができるそうです。毎朝同じ時間に起き、毎晩同じ時間に寝て、毎日同じものをいただく等…規則正しいリズムある生活について、改めて考える機会となりました。現代を生きる私たちが、このようなことを考えることがたいへん意味のあることだと思います。

毎回のことですが、今回も宇佐美先生から非常に興味深いお話しを伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。

次はいよいよオイリュトミーです。

まずはシュタープを使っていつものリズムでいつものように動きます。

体と心がふわっと軽くなり、ほぐれていくのがわかります。

その後は、黒板に即興で書かれた宇佐美先生の振り付けで動きました。音の高低に合わせて手を高くしたり、低くしたり、曲に合わせて膨らんだり、小さくなったり…。今回の振り付けは初めてだったので私には難しかったけれど、次回はもう少し上手く動けるといいな☆

宇佐美先生のオイリュトミーレッスン、終了後は爽快な気分になり、とても心地良いのです。また次回を楽しみにしております。

2015年02月04日

1月例会報告

2015年1月例会・1月11日(日)

今年もよろしくお願いいたします。

*今月のうた*

「うぐいす」

*はじまりの会・全体オイリュトミー*

今年はじめての、虹の雲例会。

新年の抱負を1人ずつ話しました。クリスマスのつどいから1カ月以上ぶりに会う

お友だちに、嬉しいし恥ずかしいで、あいさつが口ぱくだったり、ちょっとかくれ

ちゃったりしながらも、小さい子の番に励ますお兄ちゃんの姿や、意外にしっかり

とした事を言う姿に驚いたりと、和やかな雰囲気で今年も始まりました。

*子どもオイリュトミーの時間*

幼児クラス4人・低学年クラス4人・高学年クラス4人

それぞれの回に、大学生のおねえさんも加わってくださり、楽しみながら動きました。

幼児クラスで、ここでもまた、嬉し恥ずかしなのか、ちょっと違うことをしてみせたり、

オーバーな動きをしてみたりと、自己アピールをしているような様子も見えましたが、

それは、自分と他(人・物)との違いに気がついたということ、それを確かめている

様子だということを知り、

それでも、所々は、きっちり動いてみたり、やっぱりオイリュトミーは、好きなのだな

と思わせる所もあり、

月に1度の集まりですが、子どもは確実に成長しているのだということを感じさせられ

ました。

*にじみ絵*

今月は、楽しいことになりました。

年明け全員での、“大描き初め大会!”といった感じで、“親子ではない大人と子どものペア”

で、1枚の画用紙をはさんで向かい合わせに座り、ひと筆、あくまでもひと筆ずつ。

筆が上がったら「はい交代っ!!」と、色を重ねていきました。

子どもたちは、迷わずすーと。大人たちは「ん、んー?」次のひと筆を、どうしよう・・・。

子どもの期待に応えるか?うらぎるか?迷ってしまったのは、私だけでしょうか。

迷いつつも「えいっ」と入れたひと筆で、「あ、かわいくなった!」と、

思わぬ反応を示してくれた男の子に、ほっとしうれしくなり肩の力がぬけた大人・・

なのでありました。

*手仕事*

「あみもの」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、それぞれに応じた「あみもの」。

大きい子たちは、かぎばりや編み棒を使って。

小さい子たちは、ゆびあみなど。途中、あやとりになったり。

上手にゆびあみをしているお友だちを見て、ゆびあみをしたくなったり。

もっと編みたいので、また次も「あみもの」でお願いします!

今年もよろしくお願いいたします。

*今月のうた*

「うぐいす」

*はじまりの会・全体オイリュトミー*

今年はじめての、虹の雲例会。

新年の抱負を1人ずつ話しました。クリスマスのつどいから1カ月以上ぶりに会う

お友だちに、嬉しいし恥ずかしいで、あいさつが口ぱくだったり、ちょっとかくれ

ちゃったりしながらも、小さい子の番に励ますお兄ちゃんの姿や、意外にしっかり

とした事を言う姿に驚いたりと、和やかな雰囲気で今年も始まりました。

*子どもオイリュトミーの時間*

幼児クラス4人・低学年クラス4人・高学年クラス4人

それぞれの回に、大学生のおねえさんも加わってくださり、楽しみながら動きました。

幼児クラスで、ここでもまた、嬉し恥ずかしなのか、ちょっと違うことをしてみせたり、

オーバーな動きをしてみたりと、自己アピールをしているような様子も見えましたが、

それは、自分と他(人・物)との違いに気がついたということ、それを確かめている

様子だということを知り、

それでも、所々は、きっちり動いてみたり、やっぱりオイリュトミーは、好きなのだな

と思わせる所もあり、

月に1度の集まりですが、子どもは確実に成長しているのだということを感じさせられ

ました。

*にじみ絵*

今月は、楽しいことになりました。

年明け全員での、“大描き初め大会!”といった感じで、“親子ではない大人と子どものペア”

で、1枚の画用紙をはさんで向かい合わせに座り、ひと筆、あくまでもひと筆ずつ。

筆が上がったら「はい交代っ!!」と、色を重ねていきました。

子どもたちは、迷わずすーと。大人たちは「ん、んー?」次のひと筆を、どうしよう・・・。

子どもの期待に応えるか?うらぎるか?迷ってしまったのは、私だけでしょうか。

迷いつつも「えいっ」と入れたひと筆で、「あ、かわいくなった!」と、

思わぬ反応を示してくれた男の子に、ほっとしうれしくなり肩の力がぬけた大人・・

なのでありました。

*手仕事*

「あみもの」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、それぞれに応じた「あみもの」。

大きい子たちは、かぎばりや編み棒を使って。

小さい子たちは、ゆびあみなど。途中、あやとりになったり。

上手にゆびあみをしているお友だちを見て、ゆびあみをしたくなったり。

もっと編みたいので、また次も「あみもの」でお願いします!

2015年01月24日

まわるん第6回 「選択する」ということ。

久しぶりのまわるんです。

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!

受験生2名とRくんが欠席、今日は2名での

小さな時間です。いつも、ちょっぴり厳かに、

(初々しい!新鮮な感じで!)始まるまわるん、

今日はどんなことから話そうか。

まずは、、、しーんとした時間。

(・・・贅沢で、そして

自由を感じるひとときでもある)しーん。

せっかくだから、テーマ考えて、とか

最近気になってることとか、、。

「シュタイナー学校ってどんな感じなんですか」開口1番Oくん。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。

シュタイナー学校っていうか、ドイツも日本と同じく、6歳から9年間の義務教育制ではあるのだけど、でも最初の4年間の基礎教育をおえて5年目(日本でいう5年生!)にはおよその進路をきめる3つのコースに分かれるそうなんです。大学までいきたいひとは9年制のギムナジウムへ、義務教育だけでいいと思う人はあとの5年間をハウプトシューレ(中学校って感じ)へ、専門的な技術を身につけたいと思う人は実科学校とも訳されるレアルシューレへ、、、といった具合。日本だと技術(手に職)というと、大工さん、とか、調理師さん、とかしか浮かばないのですが、ドイツにはそれはたくさんの技術職(手仕事)があるそうで、「マイスター制度」(日本でいう人間国宝のようなもの)が確立していて、技術への尊敬も造詣も深いから、選択にも誇りを伴う。

現場見学や実習を経ての選択、「おれはレアルへ行く!」という5年生、いいですね〜!

「自分で選択する」ことが根本にある社会。各人が猛烈に、「考える」社会。それを支える教育。一朝一夕にはできないけれど、少し真似してみたらどうだろう。。

開口2番。「ドイツはなんであんなひどい戦争(ナチスのことも)したんだろう、ワイマール憲法とか立派なものがあったのに」

ドイツつながりではありますがこれまた難しい。ドイツの再生(緑へ!)は強烈なる自己反省があったから、とは宇佐美先生から以前聞いていたけど、あの時はなぜあんなにみんな導かれてしまったのか?

ここででてくるキーワードが、「芸術」。軍資金にも、宣伝にも利用し、めちゃくちゃにもしたナチスの時代。

なぜ、ユダヤ人は迫害されなくてはならなかったのか。

ユダヤ人の頭の良さについてはよくいわれるけど、言語ひとつとってもそのことが如実なんだそう。言語記述の複雑さはほかのどの言語にも勝るそうです。それで迫害!?コンプレックス??

・・・ここで、ちょっと一息。Aさん、今日はどんな一日だったの?の質問に。

「お話会に参加してきました」

そうそう、Aさん親子(H家)は読み聞かせボランティアとして日頃から多方面で活躍中。驚いたことに、既製の絵本の読み聞かせだけでは飽き足らず、オール自作の紙芝居(地域の伝承をもとに書き起こし,生演奏や詠み人で家族も総出演!)を制作し、来週はこれまた自作パネルシアター(山江村の村おこしイベントにて披露するため、栗の物語をベースに製作中)持参で初演にいくんだそう!いやあ、素敵。すんごい労力使ってますね!

今日の素話できいてきたというお話「ねずみのふとん」、ストーリーを私たちにも話してもらって、あああ、かーなーり、ほっこり(^-^)。

Aさん、また話してね。やっぱり、お話っていいねえ。

次回のまわるんは2月1日。16時~、ここ友の家にて開催です。

ぜひいらしてくださーい!!

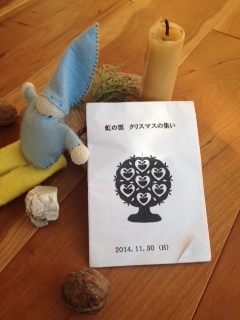

2014年12月25日

虹の雲 クリスマスの集い

11月30日 虹の雲 クリスマスの集いを開催しました。

今年は会員外からもたくさん参加していただき、賑やかな集いとなりました。

第一部

ライアー演奏

クリスマスの歌

オイリュトミー(大人クラス)

人形劇

オイリュトミー(宇佐美先生)

今年も西原村にある「風流 かざる」にて、アドベントの光を分かち合うためにクリスマスの集いを開催しました。

第一部はライアーの演奏から始まりました。

三つのライアーの美しい調べが優しく語りかけます。演奏後は参加して下さった皆さんと「聖しこの夜」と「しずかなクリスマス」を歌い、子ども達はクリスマスが近づいていることを感じ嬉しい様子でした。

虹の雲では大人のクラスがあります。大人クラスの発表としてオイリュトミーを披露しました。この日に向けて大人達は宇佐美先生が朗読する魂の暦「聖夜の気分」でオイリュトミーの練習をしてきました。今年は手作りの絹の白いクライトを身にまとい、昨年より一層深くオイリュトミーをすることが出来たと思います。

次に童話「星の金貨」の人形劇を子ども達にプレゼントしました。

朗読に合わせて静かにゆっくりと動く人形は、魂が入っているかのように感じられ、子ども達は物語の世界に引き込まれていました。

大人も幼い頃に感じた気持ちが蘇り、心温まる人形劇でした。

一部の最後は宇佐美先生のオイリュトミー。

いつもの透き通るようなピアノと虹の雲の中学生の男の子が奏でるバイオリンで、先生のオイリュトミーの世界を観せていただきました。

鮮やかな色の衣装をまとい舞う先生の姿は、天から降りて来たかのようです。現実と空想の間を行ったり来たりする不思議な感覚。先生のオイリュトミーの世界に引き込まれた素敵な時間でした。

第二部 りんごろうそく

りんごろうそく(アドベントガーデン)は闇の中から始まります。

ひばの枝で作られた渦巻きの中を、天使様が登っていきます。そして一番高いところにあるロウソクに最初の火が点ります。そこには水晶や鳥の羽、木の実が飾られています。私たちを取り巻く世界である、鉱物界、植物界、動物界から集めたものです。すべてに意味があり、人間がどのように世界と結びついているのか遙か遠くまで思いを馳せます。

続いて、子ども達がりんごを手にし、最初の天使様が点したロウソクから光をもらい、渦巻きにロウソクのあかりを広げていきます。ライアーの音が流れる中、すべてのりんごろうそくが置かれました。

静かな時が流れていきます。

子ども達はまた、渦巻きを登り、自分のりんごを手にし、戻ってきます。子どもとそれを見守る大人。互いの魂がより深く結びつき、あたたかな熱となって空間に広がっていきます。

一年の中で一番闇が深くなる冬のこの日に、ひときわ明るい光が子ども達の中に流れ込んでいきました。その光はこれから1年間、子どもを支え、健やかにしてくれることでしょう。

虹の雲のクリスマスの集いは、このように特別な行事なのです。

今年は会員外からもたくさん参加していただき、賑やかな集いとなりました。

第一部

ライアー演奏

クリスマスの歌

オイリュトミー(大人クラス)

人形劇

オイリュトミー(宇佐美先生)

今年も西原村にある「風流 かざる」にて、アドベントの光を分かち合うためにクリスマスの集いを開催しました。

第一部はライアーの演奏から始まりました。

三つのライアーの美しい調べが優しく語りかけます。演奏後は参加して下さった皆さんと「聖しこの夜」と「しずかなクリスマス」を歌い、子ども達はクリスマスが近づいていることを感じ嬉しい様子でした。

虹の雲では大人のクラスがあります。大人クラスの発表としてオイリュトミーを披露しました。この日に向けて大人達は宇佐美先生が朗読する魂の暦「聖夜の気分」でオイリュトミーの練習をしてきました。今年は手作りの絹の白いクライトを身にまとい、昨年より一層深くオイリュトミーをすることが出来たと思います。

次に童話「星の金貨」の人形劇を子ども達にプレゼントしました。

朗読に合わせて静かにゆっくりと動く人形は、魂が入っているかのように感じられ、子ども達は物語の世界に引き込まれていました。

大人も幼い頃に感じた気持ちが蘇り、心温まる人形劇でした。

一部の最後は宇佐美先生のオイリュトミー。

いつもの透き通るようなピアノと虹の雲の中学生の男の子が奏でるバイオリンで、先生のオイリュトミーの世界を観せていただきました。

鮮やかな色の衣装をまとい舞う先生の姿は、天から降りて来たかのようです。現実と空想の間を行ったり来たりする不思議な感覚。先生のオイリュトミーの世界に引き込まれた素敵な時間でした。

第二部 りんごろうそく

りんごろうそく(アドベントガーデン)は闇の中から始まります。

ひばの枝で作られた渦巻きの中を、天使様が登っていきます。そして一番高いところにあるロウソクに最初の火が点ります。そこには水晶や鳥の羽、木の実が飾られています。私たちを取り巻く世界である、鉱物界、植物界、動物界から集めたものです。すべてに意味があり、人間がどのように世界と結びついているのか遙か遠くまで思いを馳せます。

続いて、子ども達がりんごを手にし、最初の天使様が点したロウソクから光をもらい、渦巻きにロウソクのあかりを広げていきます。ライアーの音が流れる中、すべてのりんごろうそくが置かれました。

静かな時が流れていきます。

子ども達はまた、渦巻きを登り、自分のりんごを手にし、戻ってきます。子どもとそれを見守る大人。互いの魂がより深く結びつき、あたたかな熱となって空間に広がっていきます。

一年の中で一番闇が深くなる冬のこの日に、ひときわ明るい光が子ども達の中に流れ込んでいきました。その光はこれから1年間、子どもを支え、健やかにしてくれることでしょう。

虹の雲のクリスマスの集いは、このように特別な行事なのです。

2014年11月19日

11月例会

11月9日(日) 例会を行いました。

幼児グループのにじみ絵。今日は3人です。

今回はクリスマス会も近づいてきて、クリスマスツリーのもみの木を描くことになりました。

まずは黄色でもみの木の輪郭を描きます。一番小さなお友達は3歳、直感的にダイナミッ

クな筆遣いです。一方、5歳と6歳のお姉ちゃん二人は先生のお手本と見比べて、大きさ

や形などじっくり考えながらゆっくり筆を進めていきます。

そして、次は赤色で地面の土を描きます。

さらに、最初に描いた黄色のもみの木の上に青色を乗せていくと、、青色と黄色が混ざり合

い、グラデーションのかかった緑色に変身!水で濡らした画用紙に絵の具をのせていくので、

色を乗せると少しずつ周りに色が広がっていき、そのグラデーションもとても美しいのです。

その青色で今度は空を描き、さらにそのまま地面の赤色ともみの木の黄色をつなげるように

描くと茶色に変化し、しっかりとしたもみの木の幹も生まれました。さらに赤色でもみの木にり

んごを飾り付けます。

先生のお手本に習って同じ手順で描いていくのですが、それぞれの年齢、性格、そのときの

体調や気持ちの様子でそれぞれに全く違うにじみ絵が生まれるのも、大人としても興味深く、

「へー、この子は今はこんな状態なんだな〜」とか再発見するのも楽しいものです。

最年少のお友達は大きな枝に大きなリンゴ、ダイナミックで屈託のない絵、そしてお姉ちゃん

二人は慎重に少しずつ描き、リンゴも繊細で芽生えてきた理性が垣間見える感受性豊かな絵となりました。

それぞれのおうちでの冬を彩る素敵なもみの木ができあがりました!

さて、次はオイリュトミーです。

先生の踊りを真似ながら、心地よい穏やかなライアーの音色とともにへびさん、うさぎさん、

馬さん、天使と七変化。いつも同じ流れで踊るのですが、最初は気分が乗らなかったりする

子供もいつのまにかにこにこ顔でみんなについていきます。そして、付き添いの私もいつの

まにか先生の動きやライアーの音色、みんなの息づかいに引き込まれ、ぼかぼかの温かい

夢の世界を駆け巡っているような錯覚に陥っています。

最後はみんなで輪になり、「日の光を受けた豊かな実を結びますように、そのように私たちに

も光の種がありますように」と願い、さよならぴょん!で先生とさようならの挨拶。

はー、気持ちよかったー。今日も宇佐美先生と子供達に穏やかで温かな気持ちを思いださせ

てもらって、心と身体を整えてもらった時間でした。

小・中学生クラス

にじみ絵

「今日は一緒に描きましょう。」

いつもは先生がお手本を見せて下さいますが、

先生の声に子ども達はドキドキしているようです。

水に浸した画用紙を縦に置くと、画用紙の膨らみや泡を子ども達は丁寧にスポンジで消していきます。

「色のグラデーションでキャンドルの炎を描きましょう。」

子ども達はそれぞれに自分の思い描くキャンドルの炎を心に灯します。

まずは青をたっぷり筆につけて、左右に縦に膨らませて描きます。

「ピーナッツみたいだね!」

子ども達の可愛らしい声。

さらに内側に青を広げていきます。

次は黄色です。青に重ねていきます。

「青の中に浸透させていきましょう。」

重なったところが温かな緑色に変わります。

筆を洗ってもう一度黄色です。

「今度は青と混ざらないように黄色を内側へ塗りましょう。」

子ども達の表情から描くことに集中していることがわかります。

さらに赤を黄色に重ねて、中心に白い部分が残るように描いていきます。

黄色に赤が浸透して夕焼けのような橙色へと変わります。

もう一度黄色を中心に白い部分を残しながら赤の内側に塗ります。

「白い部分が輝いて見えませんか?」

子ども達は自分の描いた絵を見つめます。

最後にまた青です。最初に塗った青の上に重ねて、青を深くしていきます。

そうすると、白い部分がもっと輝いて見えます。

「描く時は紙からはみ出すように描くと、広がりが出て良い絵になります。」

子ども達の想像力のように、描いた絵もどこまでも続いているかのようです。

出来上がった絵は、どれも綺麗なキャンドルの炎を灯していました。子ども達はクリスマスが近づく季節を感じているようでした。

オイリュトミー

透き通るようなピアノの響きと、先生の動きに吸い込まれるように、子ども達のオイリュトミーが

始まります。

みんなで手を繋いで円になり、ゆっくり動きながら呼吸を合わせていきます。

子ども達の呼吸が整うと、だんだんと動きも広がっていきます。

中から外へ広がっていく動き、外から中へ集まっていく動き。

子ども達の動きで部屋の空気が動きだします。

子ども達の息が合い始めたら、今度は交互に動きます。

子ども達は、広がりと中心へ集る感覚を身体で感じます。

今日もみんなで、オイリュトミーのダンスで同じ空間を共有し、この瞬間でしか出来ない空気の流れを

作り出すことができました。

今月の手仕事は・・・

「すすき(芒)のほうき」作り!熊本市内のすすき、高森のすすき、玉名のすすき。作りながら、効果的に穂をおとす方法もみつけだし、、、

みんな夢中になってやってました(^O^)楽しーー!!

幼児グループのにじみ絵。今日は3人です。

今回はクリスマス会も近づいてきて、クリスマスツリーのもみの木を描くことになりました。

まずは黄色でもみの木の輪郭を描きます。一番小さなお友達は3歳、直感的にダイナミッ

クな筆遣いです。一方、5歳と6歳のお姉ちゃん二人は先生のお手本と見比べて、大きさ

や形などじっくり考えながらゆっくり筆を進めていきます。

そして、次は赤色で地面の土を描きます。

さらに、最初に描いた黄色のもみの木の上に青色を乗せていくと、、青色と黄色が混ざり合

い、グラデーションのかかった緑色に変身!水で濡らした画用紙に絵の具をのせていくので、

色を乗せると少しずつ周りに色が広がっていき、そのグラデーションもとても美しいのです。

その青色で今度は空を描き、さらにそのまま地面の赤色ともみの木の黄色をつなげるように

描くと茶色に変化し、しっかりとしたもみの木の幹も生まれました。さらに赤色でもみの木にり

んごを飾り付けます。

先生のお手本に習って同じ手順で描いていくのですが、それぞれの年齢、性格、そのときの

体調や気持ちの様子でそれぞれに全く違うにじみ絵が生まれるのも、大人としても興味深く、

「へー、この子は今はこんな状態なんだな〜」とか再発見するのも楽しいものです。

最年少のお友達は大きな枝に大きなリンゴ、ダイナミックで屈託のない絵、そしてお姉ちゃん

二人は慎重に少しずつ描き、リンゴも繊細で芽生えてきた理性が垣間見える感受性豊かな絵となりました。

それぞれのおうちでの冬を彩る素敵なもみの木ができあがりました!

さて、次はオイリュトミーです。

先生の踊りを真似ながら、心地よい穏やかなライアーの音色とともにへびさん、うさぎさん、

馬さん、天使と七変化。いつも同じ流れで踊るのですが、最初は気分が乗らなかったりする

子供もいつのまにかにこにこ顔でみんなについていきます。そして、付き添いの私もいつの

まにか先生の動きやライアーの音色、みんなの息づかいに引き込まれ、ぼかぼかの温かい

夢の世界を駆け巡っているような錯覚に陥っています。

最後はみんなで輪になり、「日の光を受けた豊かな実を結びますように、そのように私たちに

も光の種がありますように」と願い、さよならぴょん!で先生とさようならの挨拶。

はー、気持ちよかったー。今日も宇佐美先生と子供達に穏やかで温かな気持ちを思いださせ

てもらって、心と身体を整えてもらった時間でした。

小・中学生クラス

にじみ絵

「今日は一緒に描きましょう。」

いつもは先生がお手本を見せて下さいますが、

先生の声に子ども達はドキドキしているようです。

水に浸した画用紙を縦に置くと、画用紙の膨らみや泡を子ども達は丁寧にスポンジで消していきます。

「色のグラデーションでキャンドルの炎を描きましょう。」

子ども達はそれぞれに自分の思い描くキャンドルの炎を心に灯します。

まずは青をたっぷり筆につけて、左右に縦に膨らませて描きます。

「ピーナッツみたいだね!」

子ども達の可愛らしい声。

さらに内側に青を広げていきます。

次は黄色です。青に重ねていきます。

「青の中に浸透させていきましょう。」

重なったところが温かな緑色に変わります。

筆を洗ってもう一度黄色です。

「今度は青と混ざらないように黄色を内側へ塗りましょう。」

子ども達の表情から描くことに集中していることがわかります。

さらに赤を黄色に重ねて、中心に白い部分が残るように描いていきます。

黄色に赤が浸透して夕焼けのような橙色へと変わります。

もう一度黄色を中心に白い部分を残しながら赤の内側に塗ります。

「白い部分が輝いて見えませんか?」

子ども達は自分の描いた絵を見つめます。

最後にまた青です。最初に塗った青の上に重ねて、青を深くしていきます。

そうすると、白い部分がもっと輝いて見えます。

「描く時は紙からはみ出すように描くと、広がりが出て良い絵になります。」

子ども達の想像力のように、描いた絵もどこまでも続いているかのようです。

出来上がった絵は、どれも綺麗なキャンドルの炎を灯していました。子ども達はクリスマスが近づく季節を感じているようでした。

オイリュトミー

透き通るようなピアノの響きと、先生の動きに吸い込まれるように、子ども達のオイリュトミーが

始まります。

みんなで手を繋いで円になり、ゆっくり動きながら呼吸を合わせていきます。

子ども達の呼吸が整うと、だんだんと動きも広がっていきます。

中から外へ広がっていく動き、外から中へ集まっていく動き。

子ども達の動きで部屋の空気が動きだします。

子ども達の息が合い始めたら、今度は交互に動きます。

子ども達は、広がりと中心へ集る感覚を身体で感じます。

今日もみんなで、オイリュトミーのダンスで同じ空間を共有し、この瞬間でしか出来ない空気の流れを

作り出すことができました。

今月の手仕事は・・・

「すすき(芒)のほうき」作り!熊本市内のすすき、高森のすすき、玉名のすすき。作りながら、効果的に穂をおとす方法もみつけだし、、、

みんな夢中になってやってました(^O^)楽しーー!!

2014年11月08日

10月例会報告

10月12日(日)例会を行いました。

台風の近づく強風の中、今月は大津町に集いました。

体験で参加のお友だちも一緒に、雄大な景色のみえるとてもりっぱな会場で、はじまりました。

*今月のうた*

「わたしを守ってくれる天使」

*子どもオイリュトミーの時間*

にじみ絵を2グループ、オイリュトミーを3グループにわけて、にじみ絵から始まりました。

にじみ絵では「秋の気分」を色で表現。

先生のお手本を見ながら子どもたちからは、「月?」「朝の太陽?」「つぎは青がいい!」と

自由な発想がとびだしていました。

オイリュトミーの幼児クラスでは、子どもたちのいきいきとした動きと、

ライアー・グロッケン・ハンドウッドブロックの伴奏が、心地よく響きあっていました。

*手仕事*

「栗クリーム作り」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、やったね!「栗クリーム作り」!

仲間のお庭でとれた茹で栗を、みんなスプーンで、ほじほじ。

鍋いっぱいになった栗に豆乳ときび糖をたして煮ました。

午後のおやつタイムには、パンにつけて食べました。残りはおみやげ。

家でそれぞれに、また会話に花が咲いたことでしょう。

おとなのじかん

魂の暦 ミカエルの季節を朗読(復活祭からちょうど1年の折り返しの時期)、

感じたことをシェアしあいました。

*「大自然」「母なる大地」という言葉

宇宙と霊との関係が多い中で、ここで突然「大自然」と、リアルな目の前のことがテーマとなる。目が覚めるように異質な、違う響きのあるページ。

私たち人間は、大自然に仕えていきます。責任があります。という、今の時代にこそ大切なメッセージを感じました。

*ミカエルとは、「神のようなものは誰?」という疑問形の意。その答えは?「私たち人間」

そのあとのオイリュトミーでは、りんごろうそくの日にむけて、

「聖夜の気分」をうごきました。

先生の朗読が始まると同時に動きだし、終わると同時に動き終わるということに注意しながら。

また体が動く方向とは反対の方向にエーテル体が流れていくことを感じたり、

それぞれのセンテンスの意味を感じたりして動きました。

最後の全体オイリュトミーでは、朝の会で歌い、動いた「私の天使」で終わりました。

台風の近づく強風の中、今月は大津町に集いました。

体験で参加のお友だちも一緒に、雄大な景色のみえるとてもりっぱな会場で、はじまりました。

*今月のうた*

「わたしを守ってくれる天使」

*子どもオイリュトミーの時間*

にじみ絵を2グループ、オイリュトミーを3グループにわけて、にじみ絵から始まりました。

にじみ絵では「秋の気分」を色で表現。

先生のお手本を見ながら子どもたちからは、「月?」「朝の太陽?」「つぎは青がいい!」と

自由な発想がとびだしていました。

オイリュトミーの幼児クラスでは、子どもたちのいきいきとした動きと、

ライアー・グロッケン・ハンドウッドブロックの伴奏が、心地よく響きあっていました。

*手仕事*

「栗クリーム作り」

自分たちの順番を待っている間の手仕事は、やったね!「栗クリーム作り」!

仲間のお庭でとれた茹で栗を、みんなスプーンで、ほじほじ。

鍋いっぱいになった栗に豆乳ときび糖をたして煮ました。

午後のおやつタイムには、パンにつけて食べました。残りはおみやげ。

家でそれぞれに、また会話に花が咲いたことでしょう。

おとなのじかん

魂の暦 ミカエルの季節を朗読(復活祭からちょうど1年の折り返しの時期)、

感じたことをシェアしあいました。

*「大自然」「母なる大地」という言葉

宇宙と霊との関係が多い中で、ここで突然「大自然」と、リアルな目の前のことがテーマとなる。目が覚めるように異質な、違う響きのあるページ。

私たち人間は、大自然に仕えていきます。責任があります。という、今の時代にこそ大切なメッセージを感じました。

*ミカエルとは、「神のようなものは誰?」という疑問形の意。その答えは?「私たち人間」

そのあとのオイリュトミーでは、りんごろうそくの日にむけて、

「聖夜の気分」をうごきました。

先生の朗読が始まると同時に動きだし、終わると同時に動き終わるということに注意しながら。

また体が動く方向とは反対の方向にエーテル体が流れていくことを感じたり、

それぞれのセンテンスの意味を感じたりして動きました。

最後の全体オイリュトミーでは、朝の会で歌い、動いた「私の天使」で終わりました。

2014年10月10日

9月例会報告

9月21日虹の雲9月の例会行いました。

幼児クラス

~オイリュトミー~

今月のうたは「お月様」。うたいながら、てをつなぎ、弧を描くように、ゆっくりと歩きはじめます。

(先生に連れられて歩くだけなんだけど、オイリュトミーの空間に確実に誘われていくのがわかります、あっという間です、さすが幼児!)

今日は月に向かっていくのかな。

みんなで季節のテーブルに寄り道、「お月様がうかんでいるね」「うさぎさんがいるね」

「おだんごいくつあるかなー」「僕が作ったおだんご!」

ひとりづつ「魔法の棒(シュタープ)」を受け取り、ふたたび真ん中へ。床におき端をつなげると、今日は綺麗な六角形に。「きれいだねー」

みんなで作ったそのかたちの中に、「ちょっと、つま先だけ入ってみようか。」「どーんって入るよ」「そーっと入るよ」

伸ばした両腕で棒を転がすと「おせんべい」が焼けるし、かがんでお尻にあてると、「バスに乗る」こともできる魔法の棒。

そのままブッブーと走り出し、よいしょとまたいで降りると、今度は自転車に。「天使の自転車、しゅっぱーつ」全速力で駆け抜けます。

うさぎになったり、馬になったり、ペンタトニックやライアー、打楽器の音が空間を彩ります。

「高い木の上におうちがあるよ」棒を天にむけ見上げたあと、棒を床に。1点をあわせ放射状においてみると、「きれいなお星さまになったね。」

最後にお祈りをしてしておわります。

「暗い土の中から種が芽を出します

風の力にふれて葉をひろげます

そして、陽の光を受けて豊かな実をむすびます

そのように私たちの心の中にも金の種がありますように」

からだにもこころにも魂にもしっかり働きかけるオイリュトミーです。

※低学年クラス~高学年クラスになると、

導入から、テンポから幼児クラスとは随分違います。

お歌をうたってまあるくなって、ではなく、今日はいきなりシュタープクイズから。

「1本ちがうのがあるけど、どれでしょう?」みんなクイズは大好き。いきなり集中。

シュタープのちょっとした重さや長さの違いを感じること、左手でうけとったり、

遠くから投げ合うことができたり。

シュタープでの準備運動的な「ずいずいずっころばし」も上手になってきました。

高速でやってみたり、天使の自転車に乗るにしても、足は全速力でも漕ぐ手はゆっくり、とか。

成長にあわせたリズム変動にこどもたちまったく飽きません。

ちょっと難しいことをすることの充実感!みんなずっと笑顔で、そして先生のこと一生懸命見ながらやっていて、全身全霊で喜んでいるのがわかります。

高学年では更に、シュタープを持つ「手」も意識してみます。

「どこで持つ?」「手の・・・はら?」うーん惜しいっ。「手の心=掌(たなごころ)。ここでしっかり意識して握ってごらん。」

「おー(手にも心があるとは)知らんかったー」

立ち方も。肩幅に立つこと、意識してごらん、「自分の体の幅」、がわかるようになるよ。「仁王だち、って知ってる?」

「おー、あの仁王さんのこと?知らんかったー」いちいち素直な反応の子供たちに苦笑苦笑。

「仁王さん、よく夢にでてくるでしょ?」とかいってる先生もまた面白いです。

シュタープを床におき、参加した数でできる形を描いたら、それを囲んで、いつもの収束、集束、終息の儀式を動きます。

「光は上に、重さは下に。重さは下に、光は上に。」

~にじみ絵~

久しぶりに全クラス合同で描くことになりました。

今日はやっぱり、「お月様」。画用紙を縦にするのがいつもとちょっと違います。

まずは青。書きたい月の大きさを中心に残して、先に周囲を青く塗っています。

「お月様って何色かなあ」黄色、とか青とか紫!とか。「お月様って自分で光ってる?」子供たち、あれこれ答えながら見ています。

「出たばかりのお月様って赤いよ」「知ってるー!!」

青のさらに外側に黄色い光がはいりこみ、そして最後に月の部分に黄色を入れました。

中心に赤い点をいれたり、月の黄色と青の間に赤をのせて深い月光にするのもいいね、と聞き、高学年の子ではさらに色をのせていく子もいました。

思い思いの月明かり、やさしい光を放っています。月と僕との、「新しい出会い」にもなるなあ、と感慨深いものがあります。

~手仕事~

今回の手仕事は蜜蝋ろうそくを作りました。

蜜蝋を湯煎で溶かし、その中にろうそくの芯をつけては上げて、つけては上げてを繰り返し、ろうそくを太くしていきます。

初めて体験する子どもも多くみんな興味津々です。

天候にも恵まれ、野外で作業することができましたが、甘~い蜜蝋の香りに

包まれて、子ども達と幸せな時間を過ごしました。出来上がったろうそくの美しいこと! 子ども達は何を思いながら自分が作ったろうそくに

灯りをともすのでしょう。

***大人オイリュトミーの時間***

☆11/30のクリスマスのつどいでの発表に向けて、『魂のこよみ』「第38週 聖夜の情景」を、

自分のパートを決めて最後まで通して動けるように、練習しました。

"5番目"の7人が広がる動きと、"6番目(最後)"の広がりから中央に流れるように収束されていく動きを、

交代で客観的に観てどのように感じるか、言葉にしてみました。

まだまだ練習は必要ですが、だんだんとお互いの空気が調い、心地よい疲労と共に素敵な時間が過ぎました。

☆クライトについても、話しました。

子ども用を作りたいと話し合っていましたが、クリスマスに向けて、

大人用を先に作ってはと言う事になり、布地屋さん探しを始める事になりました。

宇佐美先生が、いつも着ていらっしゃるものは、原色でとても美しく印象的ですが、

色が変わるとご自分で一日仕事で染めていらっしゃると伺い、みなで驚嘆しました。

2014年10月10日

まわるん第5回(&好きなことを話してみよう)]

まわるん、あたらしいチラシができそうです。早速のせよう。Aさんありがとう。

9月のまわるん、まずは職業と収入について持参してきた話しを聞くことから始めました。

画家やイラストレーターの収入は千差万別、線一つで巨額を得る人もいる一方、無償で書いてるひともいる差が顕著な職業。

提示したAさん、「仕事」「職業」として絵のことを考えることに興味がある段階ではなかったのかな、言葉がうまくでてきません。

しばらく考えがまとまるのを皆でまちます。そもそも、「職業」として絵を書くこと自体、絵が好きな中1Aさん興味がなかったのではないか、と、テーマ自体適切でなかったかも、と皆でさらにおのおの考え始める。

自由トークに軌道をもどしつつ。

u氏が、日本での常識では「ボランティア=報酬はない」点に触れ、それはなぜだろう?の問い。

大人のひとりが、日本で今も言葉だけははっきり残されている「村社会」で「助けあっていた」なごりなのかもしれない、と答える。

村社会を、基本的なものは買わなくとも互いに賄いあい暮らしていけた社会と仮に定義すると、、、早速身近な体験話。

u氏が奈良県天川村を訪れ皆見さんという宮氏さんにあったおりに、ここには檀家さん達からの石の灯籠がない、つまり、お金を集めなくとも、村の助けあいで暮らしを営んでいけている、という話しを聞いたそうだ。横道にそれるが、そこでいただいた石窯パンが「とてつもなく」美味しく、しかし、けして売ってはくれないのだとか。。顔見知りのひとたちと分かち合うまぼろしのパン!買えないなんて!

その「パン」の美味しさ「水」の美味しさのことから、天川村のその神社の神様が水神であったことがu氏のなかでつながり、水俣のこと、

丹生=水銀の話しになる。

空海が水銀を採掘していたこと、不老不死の薬、腐らず生きたままミイラになるために使われてきた水銀。(こういったミイラは、福岡県の黒田官兵衛の孫達三体があるそうでした)

助け合い(貨幣を得ることだけが仕事ではない)という話の中では、Kくんから友人宅、高森「ウーファーさん」の紹介がある。(海外版農家民泊みたいなしくみ。滞在させてもらうかわりに労働力=一家の仕事をお手伝い!)「関係はとおいけどお金をもらう」のか、「お金を貰わないけれど関係するという大きな喜びを得る」のか、、(ハムレットのようだね)・・・。

oくんの発言をきっかけに、「グローバル」という事についても考える。グローバルとは、世界共通のこと=これは良いのか悪いのか?お金だったら同じだと便利、ワインだったら⁉️個性がなくなる・・・云々。

「グローカル‼️」と称した大学の先生もいたらしい。

最後に。

u氏からフィンランドの小学生が作ったという「いい大人がしている成立しない議論」の紹介がある。

❗️他人の発言を遮る

❗自分の話したいことをまとまりなく話す

❗️話すときに怒ったり泣いたりする

❗️解らないことがあったら放っておく

❗️話しを聞く時は人の目をみない

❗️話しを聞く時に関係のない事をしている

❗️途中までボンヤリと話しを聞く( 最後まできちんと話しを聞かない)

❗️議論が台なしになるようなことを言う

❗️どのような意見であっても、反対する

❗️議論が終わってから議論の話をする

このなかで一番気になるのが最後の項目だね、と。「議論が終わってから議論の話をする」って、、どういうことかな、おのおの考えてみる。

ドイツ人は、決まったことは決まったこととして実践する=公私を分けることができている、が、、日本人はどうか、原発後の国家議員の公私を分けない例などを話していただく。「公私」、日本にはこの概念があるのか、ないのか!!

何時ものように、アッという間に閉会楽しかったです。

次回は11月9日。大津の会場に移動します。詳細おまちくださいね!

2014年09月10日

まわるん第4回 「お金」、「友愛」などのこと。

7月盛夏。今月のまわるん

虹の雲季節のテーブルの下に新聞紙にくるまれたまま

お供えのようにおかれていた白い蘭の花。あれ?だれ?

「・・・ばあちゃんがもってけって言った」

KYくんがチャリにこれつんでもってきてくれたってことに、ちょっと胸きゅんです。

KYくんはうちのKくんの友人で、なぜだかうちには彼の愛蔵書ワンピースが全巻預けられていて、塾の行き帰りに立ち寄ってはそれを読みふける、、、。

そして、行ってきますだかおかえりなさいだか、よくわからない状態で去っていきます。

・・・塾、がんばってね。。

Hさん親子が今月のまわるんをふりかえってくれました。以下抜粋。

AS:今月の集まりは、Kくんが、「集団的自衛権」の話をしたいといって始まったんだよね。

AJ:えっと、なぜ集団でなくて集団「的」自衛権なのか?とか、、先生曰く、、、

人命が関わっている法案なのに議論されてないような気がするし。戦争にいかなければならないの?

自衛権は軍隊?たくさん疑問がでたんだけど。

AS:そうだね、今まで放棄していたのに戦争だなんて本当にとんでもない!

ミサイル一つで1千万円とかものすごいお金がかかるんだって話から、それからいつの間にかお金の話にうつっ たんだよね?

AJ:お金ってもともとは物々交換的要素が強かったのに今では使わないで預けておくと増えたりして、余分なお金を 得た人がいる反面、お金が使われなくなって物が売れず、仕事を失ってお金を得ることができない人もたくさん いるってこととか。

AS:シュタイナーさんの、「経済は友愛、わけあうもの」っていう定義、いい話だね。

AJ:分け合うっていいよね。実際、シュタイナーが創設した銀行では、100万円預ける人が利子が何%欲しいかと 聞かれて、ほとんどの人が「いりません、必要なひとに使ってもらってください」と言うって話、驚きだった。日本の 城南信用金庫の話もでたね。

お金の話ではKYくんの直球の疑問もあったね、「ワールドカップであんな敗退して、報酬もらえるのかな?普通に もらっていいのな?」・・ちょっと厳しいけど、、ワールドカップに限らず、スポーツ・芸術・技能で報酬を得ている人たちについて案外しらないね。次回、そのあたりのことが書いてある記事など見つけて持ち寄ろうってことになったんだよね、私たちは何にする?

AS:こないだ富士登山して無事生還したばかりだから、やっぱり、山岳ガイドさんとか荷物運びしている人とかのこと興味あるな。

AJ:私はプロの画家ってどんな暮らししてるのか、気になってるんだけど。

・・・という訳で。次回のまわるん、各自記事をもちより、9月21日16時に集合です。

また、宇佐美先生から「おもしろいの見つけたよ~」と議題の提案もありました。

フィンランドの小学生が作った

「議論のルール」⇒⇒⇒

・・・えらいこと直球で、汗かきそうです、やばい!!(^_^;)

虹の雲季節のテーブルの下に新聞紙にくるまれたまま

お供えのようにおかれていた白い蘭の花。あれ?だれ?

「・・・ばあちゃんがもってけって言った」

KYくんがチャリにこれつんでもってきてくれたってことに、ちょっと胸きゅんです。

KYくんはうちのKくんの友人で、なぜだかうちには彼の愛蔵書ワンピースが全巻預けられていて、塾の行き帰りに立ち寄ってはそれを読みふける、、、。

そして、行ってきますだかおかえりなさいだか、よくわからない状態で去っていきます。

・・・塾、がんばってね。。

Hさん親子が今月のまわるんをふりかえってくれました。以下抜粋。

AS:今月の集まりは、Kくんが、「集団的自衛権」の話をしたいといって始まったんだよね。

AJ:えっと、なぜ集団でなくて集団「的」自衛権なのか?とか、、先生曰く、、、

人命が関わっている法案なのに議論されてないような気がするし。戦争にいかなければならないの?

自衛権は軍隊?たくさん疑問がでたんだけど。

AS:そうだね、今まで放棄していたのに戦争だなんて本当にとんでもない!

ミサイル一つで1千万円とかものすごいお金がかかるんだって話から、それからいつの間にかお金の話にうつっ たんだよね?

AJ:お金ってもともとは物々交換的要素が強かったのに今では使わないで預けておくと増えたりして、余分なお金を 得た人がいる反面、お金が使われなくなって物が売れず、仕事を失ってお金を得ることができない人もたくさん いるってこととか。

AS:シュタイナーさんの、「経済は友愛、わけあうもの」っていう定義、いい話だね。

AJ:分け合うっていいよね。実際、シュタイナーが創設した銀行では、100万円預ける人が利子が何%欲しいかと 聞かれて、ほとんどの人が「いりません、必要なひとに使ってもらってください」と言うって話、驚きだった。日本の 城南信用金庫の話もでたね。

お金の話ではKYくんの直球の疑問もあったね、「ワールドカップであんな敗退して、報酬もらえるのかな?普通に もらっていいのな?」・・ちょっと厳しいけど、、ワールドカップに限らず、スポーツ・芸術・技能で報酬を得ている人たちについて案外しらないね。次回、そのあたりのことが書いてある記事など見つけて持ち寄ろうってことになったんだよね、私たちは何にする?

AS:こないだ富士登山して無事生還したばかりだから、やっぱり、山岳ガイドさんとか荷物運びしている人とかのこと興味あるな。

AJ:私はプロの画家ってどんな暮らししてるのか、気になってるんだけど。

・・・という訳で。次回のまわるん、各自記事をもちより、9月21日16時に集合です。

また、宇佐美先生から「おもしろいの見つけたよ~」と議題の提案もありました。

フィンランドの小学生が作った

「議論のルール」⇒⇒⇒

・・・えらいこと直球で、汗かきそうです、やばい!!(^_^;)

2014年08月15日

祈りと約束~古より続く道、海へ~

コンサートのお知らせです。311震災復興継続支援テャリティコンサートです。メンバーが朗読で参加します。

**********************************************

水俣病がありました

それでも、3.11フクシマの原発事故は起きました

チェルノブイリがありました

それでもやっぱり、3.11フクシマの原発事故は起きました

そして、わたしたちは過去からまだ何も学んではいない

歴史は繰り返す

けれど

もう、どうしても繰り返してはほしくないから

折に触れて

想いを寄せて

希望の灯りをともします

音楽とことばのコラボレーション

「3.11震災復興継続支援チャリティコンサート

祈りと約束~ 古より続く道、海へ~」

出演:おとのわミュージック:川原一紗(ピアノ、うた)&藤川潤司(カリンバ、ジェンベ、ディジュリジュな ど民族楽器)、蓑田由美子(13、17、25絃箏)、松本洋一(五弦コントラバス)、森田真奈美(朗読)、みらいたち

日時:8月17日(日)14時開演

場所:お菓子の紅梅 帯山店 ドゥ・アート・スペース

(熊本市中央区帯山7丁目6-84)

チケット:前売り2000円、中高生1000円 小学生以下500円 ペア割引3500円

(お飲み物・お菓子付)*収益金は、震災復興継続支援に充てられます。

~ * ~ * ~ 出演者プロフィール ~ * ~ *

☆おとのわミュージック 川原一紗&藤川潤司

「音の和」をテーマとして、玉名市を拠点に全国で演奏を展開している夫婦ユニット

・川原一紗(かわはらかずさ)

熊本県玉名市出身在住。自作の曲をピアノ弾き語りで演奏する。

日本全国で活躍中。うたでつながり調和の空間を感じたいと考えている。

2010年明治神宮でのアースデイイベント「いのちの森」に出演。

河島英五音楽賞2010に入賞。http://kazusajunji.com

・藤川潤司(ふじかわじゅんじ)

アフリカのカリンバ、ジェンベなど様々な民族楽器で人と人を結ぶような

和の音を奏で、こころゆたかな未来を音祝(おとほ)ぐ。

東京での音楽活動を経て九州に移住する。09’ソロアルバム『こころゆたかやまと』をリリース。

☆蓑田由美子 (みのだゆみこ 13 ,17 , 25絃箏)

益城町在住。天草郡苓北町出身。「蓑田由美子お箏・三絃教室」主宰。

15歳より、筝を故丹羽妙子氏、筝・三絃を上迫田日呂子氏、

演奏法を福田輝久氏に師事。

ソロライブ「はなめもえ」、邦楽グループ「ノイズリーアンサンブル」、

語りとの融合「パウゼ」など、“楽しい邦楽をモットー”に、

ジャンルにとらわれない演奏に取り組む。

☆森田真奈美(もりたまなみ 朗読)

1992年よりHBC北海道放送にて アナウンサーとして6年間在籍。

1998年より東京にてフリーランスアナウンサーとして、

ラジオ(主にTOKYO FM)、映画やCMのナレーションなどを活動の場とする。

2011年、東日本大震災を機に、石垣島~阿蘇へと移住。

「できるだけ自給自足」なライフスタイルを夢見て歩き始める。

ジェット・ストリーム三代目パーソナリティ。

映画「地球交響曲第五番・第六番」ナレーションなど

☆松本洋一(まつもとよういち)

オフィス音夢代表。コンサート企画、演奏活動、作編曲、合奏指導、楽器販売・ 修理、ピアノ調律 etc. 20代、関西にてフリージャズやオリジナル曲の演奏活動を行う。

現在、“音楽支援センター”の構想や、声と打楽器・民族楽器のアンサンブル“音遊舎”。そして、五弦のコントラバスを使用しての即興演奏の更なる展開・可能性を追求している。 2014年は、「水俣の海」をテーマにしたコンサートを企画している。http://www3.ocn.ne.jp/~offonm

**********************************************

水俣病がありました

それでも、3.11フクシマの原発事故は起きました

チェルノブイリがありました

それでもやっぱり、3.11フクシマの原発事故は起きました

そして、わたしたちは過去からまだ何も学んではいない

歴史は繰り返す

けれど

もう、どうしても繰り返してはほしくないから

折に触れて

想いを寄せて

希望の灯りをともします

音楽とことばのコラボレーション

「3.11震災復興継続支援チャリティコンサート

祈りと約束~ 古より続く道、海へ~」

出演:おとのわミュージック:川原一紗(ピアノ、うた)&藤川潤司(カリンバ、ジェンベ、ディジュリジュな ど民族楽器)、蓑田由美子(13、17、25絃箏)、松本洋一(五弦コントラバス)、森田真奈美(朗読)、みらいたち

日時:8月17日(日)14時開演

場所:お菓子の紅梅 帯山店 ドゥ・アート・スペース

(熊本市中央区帯山7丁目6-84)

チケット:前売り2000円、中高生1000円 小学生以下500円 ペア割引3500円

(お飲み物・お菓子付)*収益金は、震災復興継続支援に充てられます。

~ * ~ * ~ 出演者プロフィール ~ * ~ *

☆おとのわミュージック 川原一紗&藤川潤司

「音の和」をテーマとして、玉名市を拠点に全国で演奏を展開している夫婦ユニット

・川原一紗(かわはらかずさ)

熊本県玉名市出身在住。自作の曲をピアノ弾き語りで演奏する。

日本全国で活躍中。うたでつながり調和の空間を感じたいと考えている。

2010年明治神宮でのアースデイイベント「いのちの森」に出演。

河島英五音楽賞2010に入賞。http://kazusajunji.com

・藤川潤司(ふじかわじゅんじ)

アフリカのカリンバ、ジェンベなど様々な民族楽器で人と人を結ぶような

和の音を奏で、こころゆたかな未来を音祝(おとほ)ぐ。

東京での音楽活動を経て九州に移住する。09’ソロアルバム『こころゆたかやまと』をリリース。

☆蓑田由美子 (みのだゆみこ 13 ,17 , 25絃箏)

益城町在住。天草郡苓北町出身。「蓑田由美子お箏・三絃教室」主宰。

15歳より、筝を故丹羽妙子氏、筝・三絃を上迫田日呂子氏、

演奏法を福田輝久氏に師事。

ソロライブ「はなめもえ」、邦楽グループ「ノイズリーアンサンブル」、

語りとの融合「パウゼ」など、“楽しい邦楽をモットー”に、

ジャンルにとらわれない演奏に取り組む。

☆森田真奈美(もりたまなみ 朗読)

1992年よりHBC北海道放送にて アナウンサーとして6年間在籍。

1998年より東京にてフリーランスアナウンサーとして、

ラジオ(主にTOKYO FM)、映画やCMのナレーションなどを活動の場とする。

2011年、東日本大震災を機に、石垣島~阿蘇へと移住。

「できるだけ自給自足」なライフスタイルを夢見て歩き始める。

ジェット・ストリーム三代目パーソナリティ。

映画「地球交響曲第五番・第六番」ナレーションなど

☆松本洋一(まつもとよういち)

オフィス音夢代表。コンサート企画、演奏活動、作編曲、合奏指導、楽器販売・ 修理、ピアノ調律 etc. 20代、関西にてフリージャズやオリジナル曲の演奏活動を行う。

現在、“音楽支援センター”の構想や、声と打楽器・民族楽器のアンサンブル“音遊舎”。そして、五弦のコントラバスを使用しての即興演奏の更なる展開・可能性を追求している。 2014年は、「水俣の海」をテーマにしたコンサートを企画している。http://www3.ocn.ne.jp/~offonm

2014年08月03日

7月例会報告

7月13日

例会報告

午前の部

●今月のうた「たなばた」

●にじみ絵

「一年前の光が土の中にあります」→画用紙の外側を『赤』で塗ります

「いまの光は私たちのまわりにあります」→『黄色』で全体を塗ります

「水が光りの中に入っていきます」「そして大きな緑の木になります」

→『青色』でくるくると大きな円をかきます もう一度『黄色』を重ねると生き生きとした緑の木になります

●オイリュトミー

【幼児クラス】

☆「たなばた」のうたで空間の中に入ります こどもたちはまだぼんやりとした世界に住んでいます 私たちのまわりには何があるでしょう?

「これはわたしの頭です」「これはわたしのほっぺ」「だいすきなおひさま」「大地」「おともだち」動きながら確かめます

☆シュタープを使って

・おせんべいを焼いたり、うさぎになります

・車やお馬、天使の自転車にのってお出かけします。

☆おいのり

☆ゆっくりと音楽に合わせて退出します。

【低学年クラス】

☆収縮と解放

・全員で一緒にやります

・外から中に向かう人と中から外に向かう人と分かれてやります

☆シュタープを使って

・「ずいずいずっころばし…♪」

・頭に乗せて歩きます。手は頭より高く伸ばします

・リズムに合わせて右手、左手に持ち替えて隣の人に渡します

【高学年クラス】

☆シュタープを使って

・頭にのせて歩きます

・頭にのせて後ろにも歩きます

・リズムに合わせてシュタープを頭の後ろに持っていき、手を放しておしりの下で掴みます

・リズムに合わせて右手、左手に持ち替えて隣の人に渡します

・頭の上に通して、同じ動きをします

☆「光は上に」「重さは下に」

※シュタープは銅でできた棒です。シュタープの動きは体の不調和を調整します。体のすべて(肉体、エーテル体、アストラル体、自我)に働きかけます。

午後の部

午後からの大人の会、近頃は

円座してのフリートークから始まることが多いです。

今月まず話題となったのが、虹のクリスマス会恒例の人形劇について。

今までは慣れた数名で台本起こしや人形作り、物語り、進行をしていたのですが、今年は原作選びからみんなで進めています。

小さなこどもたちに響く、美しい物語を!と、全員一致で「星の銀貨」に決定。

人形劇といってもシュタイナーの場合は、子どもたちの想像の邪魔をしないように脚色を極力排除したもので、

人形自体もシンプルだし(羊毛フェルトをくるくるっとまるめただけだったり)人形もあまり動かさず情景も布の1枚と木片のみ、とか。

そんな劇にこめられた思いについて宇佐美先生が話をしてくださいました。

指1本でも、いや、素話ひとつ、でも、シンプルであればあるほど語り手の言葉がより耳に響くし、

こどもたちは想像の翼をひろげる・・・

子どもは幼い時から感じ取るちからをしっかり持っていて、言い過ぎる必要はないんだって。

でも、つまり、そうであるならば、翻訳=ことばの響き、翻訳の選び方も重要だねと、話は尽きませんでした。

そして言葉=響きは、オイリュトミーそのものです。

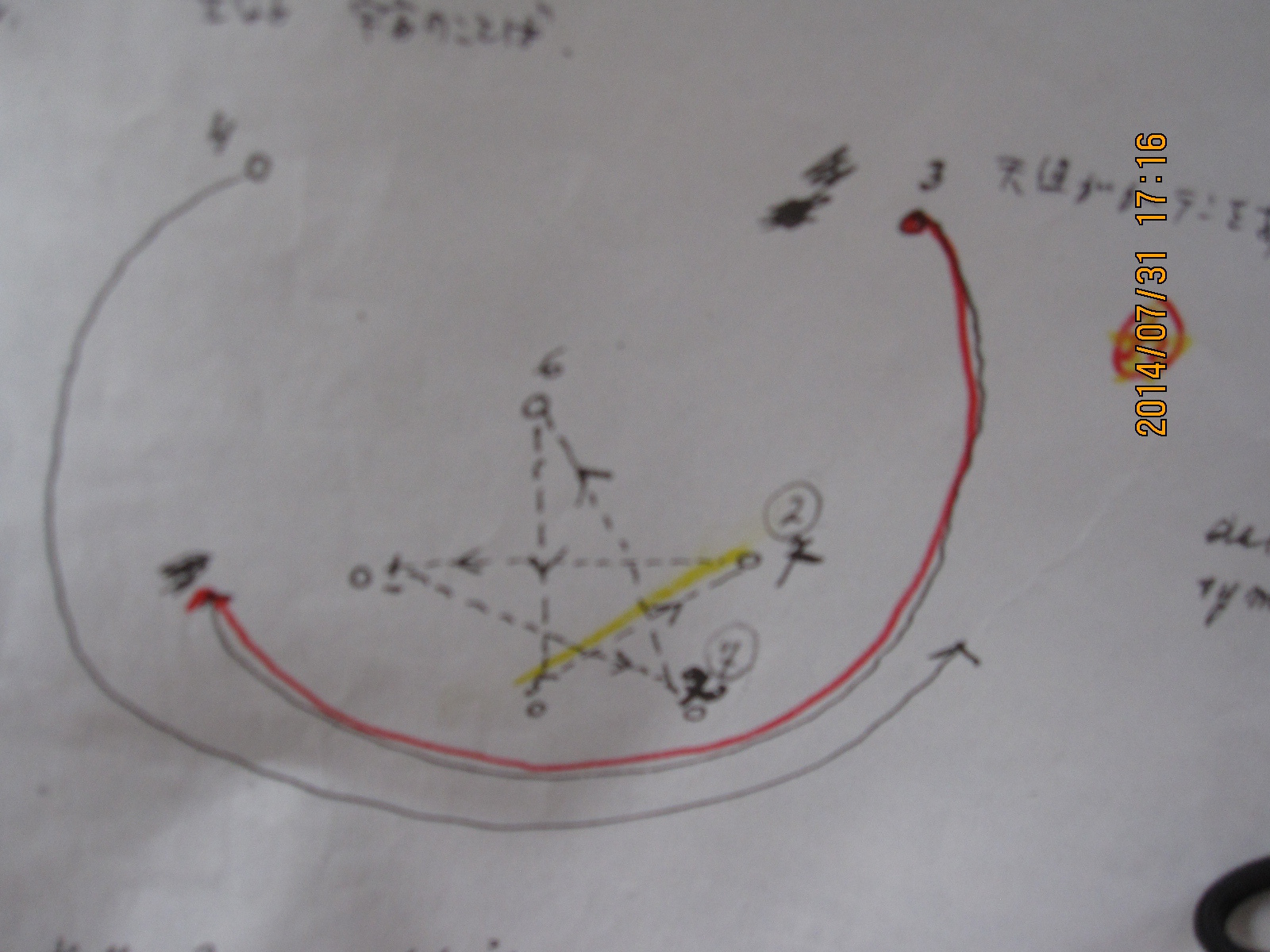

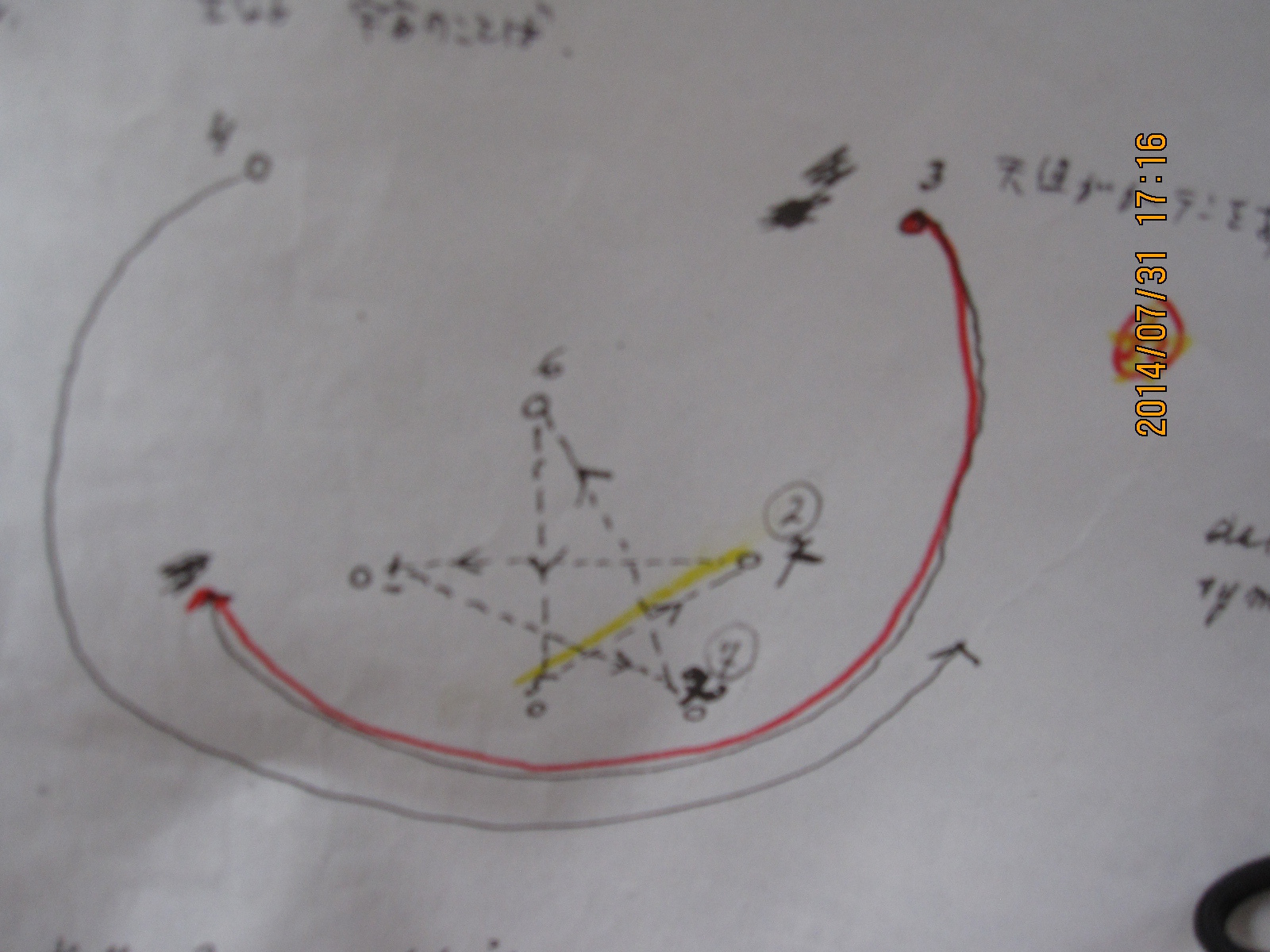

今日のオイリュトミーは「人間が両手足をひろげ直立した状態=5角星形(今回は6角)」と、

「中心へと収束されていく動き」を動いてみました。

5角の頂点に立つ5人が、各々5角形のラインを動きます。全員が全員のリズム(テンポ)を意識し、

決して立ち止まることなく同時に動くことができたとき、みている側から「おおーっ美しい!」と歓声があがります。

もやもやしたもの(ぶつかったり、躊躇したり)が消え、空気がすっきり変化するのが見えるようです。

そのことを文字通り「体感」できるオイリュトミーって、本当に素晴らしいと改めて思いました。(文責K)

次回は9月21日(日) 時間は10時~ 場所は熊本市大江渡鹿にある「友の家」で開催します。

当日スケジュール

●午前の部

子どもにじみ絵・オイリュトミークラス・手仕事

昼食(お弁当持参)

●午後の部

大人オイリュトミークラス

15時半終了予定

ご興味のある方はお気軽にお問合せください。

例会報告

午前の部

●今月のうた「たなばた」

●にじみ絵

「一年前の光が土の中にあります」→画用紙の外側を『赤』で塗ります

「いまの光は私たちのまわりにあります」→『黄色』で全体を塗ります

「水が光りの中に入っていきます」「そして大きな緑の木になります」

→『青色』でくるくると大きな円をかきます もう一度『黄色』を重ねると生き生きとした緑の木になります

●オイリュトミー

【幼児クラス】

☆「たなばた」のうたで空間の中に入ります こどもたちはまだぼんやりとした世界に住んでいます 私たちのまわりには何があるでしょう?

「これはわたしの頭です」「これはわたしのほっぺ」「だいすきなおひさま」「大地」「おともだち」動きながら確かめます

☆シュタープを使って

・おせんべいを焼いたり、うさぎになります

・車やお馬、天使の自転車にのってお出かけします。

☆おいのり

☆ゆっくりと音楽に合わせて退出します。

【低学年クラス】

☆収縮と解放

・全員で一緒にやります

・外から中に向かう人と中から外に向かう人と分かれてやります

☆シュタープを使って

・「ずいずいずっころばし…♪」

・頭に乗せて歩きます。手は頭より高く伸ばします

・リズムに合わせて右手、左手に持ち替えて隣の人に渡します

【高学年クラス】

☆シュタープを使って

・頭にのせて歩きます

・頭にのせて後ろにも歩きます

・リズムに合わせてシュタープを頭の後ろに持っていき、手を放しておしりの下で掴みます

・リズムに合わせて右手、左手に持ち替えて隣の人に渡します

・頭の上に通して、同じ動きをします

☆「光は上に」「重さは下に」

※シュタープは銅でできた棒です。シュタープの動きは体の不調和を調整します。体のすべて(肉体、エーテル体、アストラル体、自我)に働きかけます。

午後の部

午後からの大人の会、近頃は

円座してのフリートークから始まることが多いです。

今月まず話題となったのが、虹のクリスマス会恒例の人形劇について。

今までは慣れた数名で台本起こしや人形作り、物語り、進行をしていたのですが、今年は原作選びからみんなで進めています。

小さなこどもたちに響く、美しい物語を!と、全員一致で「星の銀貨」に決定。

人形劇といってもシュタイナーの場合は、子どもたちの想像の邪魔をしないように脚色を極力排除したもので、

人形自体もシンプルだし(羊毛フェルトをくるくるっとまるめただけだったり)人形もあまり動かさず情景も布の1枚と木片のみ、とか。

そんな劇にこめられた思いについて宇佐美先生が話をしてくださいました。

指1本でも、いや、素話ひとつ、でも、シンプルであればあるほど語り手の言葉がより耳に響くし、

こどもたちは想像の翼をひろげる・・・

子どもは幼い時から感じ取るちからをしっかり持っていて、言い過ぎる必要はないんだって。

でも、つまり、そうであるならば、翻訳=ことばの響き、翻訳の選び方も重要だねと、話は尽きませんでした。

そして言葉=響きは、オイリュトミーそのものです。

今日のオイリュトミーは「人間が両手足をひろげ直立した状態=5角星形(今回は6角)」と、

「中心へと収束されていく動き」を動いてみました。

5角の頂点に立つ5人が、各々5角形のラインを動きます。全員が全員のリズム(テンポ)を意識し、

決して立ち止まることなく同時に動くことができたとき、みている側から「おおーっ美しい!」と歓声があがります。

もやもやしたもの(ぶつかったり、躊躇したり)が消え、空気がすっきり変化するのが見えるようです。

そのことを文字通り「体感」できるオイリュトミーって、本当に素晴らしいと改めて思いました。(文責K)

次回は9月21日(日) 時間は10時~ 場所は熊本市大江渡鹿にある「友の家」で開催します。

当日スケジュール

●午前の部

子どもにじみ絵・オイリュトミークラス・手仕事

昼食(お弁当持参)

●午後の部

大人オイリュトミークラス

15時半終了予定

ご興味のある方はお気軽にお問合せください。

2014年07月10日

6月例会報告

6月15日例会のご報告

こんにちは☆

虹の雲メンバーのNです。6月例会のご報告の前に…

6月14日は、「熊本フルートアンサンブル定期演奏会 ~オイリュトミーと音楽の融合 宇佐美陽一氏を迎えて~」 が白川教会礼拝堂で行われました。

宇佐美先生のオイリュトミー、素敵でした~☆

先生のオイリュトミーが始まると、急に会場内の空気が変わり

神々しい光がフルートの音色にのって放たれているようでした…。

また、今回は宇佐美先生が作曲された作品の演奏もあり、熊本フルートアンサンブルの皆さんの演奏も素晴らしく、

とても贅沢な時間を味わいました。

ありがとうございました。

宇佐美先生にご指導いただいている虹の雲の子どもたち、母親たちは、とてもラッキーだと思います。

虹の雲の活動を続けてきてくださった先輩方に感謝です。

はい では例会報告です。

6月のうた「ほたるこい」

ほう ほう ほ~たる こい

あっちのみ~ずは に~がいぞ

こっちのみ~ずは あ~まいぞ

ほう ほう ほ~たる こい

【にじみ絵】

梅雨のこの時季に、しっとりと色に浸るにじみ絵を体験することで、より一層味わい深い体験ができたと思います。

幼児のクラスはぐるぐる~ぐるぐる~とカタツムリに挑戦しました。

円を描くのも幼児さんたちには難易度が高いのですが、一番小さいお子さんも上手に円を閉じることができました。

低学年と高学年のクラスは、「何描きたい?」という先生の投げかけに「ほたる~」と元気な男の子たちからリクエストがあり、蛍を描きました。

青を上から、下からゆっくりと色をいれていきました。よく水分を絞った筆でくるくるっと青色を取るように筆をまわし、そこに黄色をいれました。

ぽっ ぽっ ぽっ と、やわらかな蛍の光が描かれていきました。

【オイリュトミー】

円になって、シュタープを右っ!左っ!となり~!と渡す動きがあります。

右・左がまだ曖昧な低学年の子どもたちには難しい動きですが、今回はとても上手に動いていました。

高学年のお兄さんたちもシュタープを使ってとてものびやかに動いていました。見ている私まで気持ちよくなりました。

【手仕事】

前回に引き続き木のボール作りです。木をひたすら削り、やすりをかけ、根気のいる作業です。

仕上がりまで、まだまだ時間がかかります。出来上がりが楽しみです。

【ランチ】

お母さん方の持ち寄りランチ、今日もとっても美味しそう! デザートの梅ゼリー 爽やかな酸味がたまりません。

【魂の暦】

第12週ヨハネ祭の情景

万象の美しい輝きが

私の魂の奥底に生きる神々の力を

宇宙の彼方へ解き放つ。

自分自身から離れ ただひたすらに

宇宙の光と 熱の中に 自分を探し求める

次回7月例会は、7月13日 日曜日です。

時間は10時から。

場所はいつも通り 熊本市大江渡鹿にある婦人友の会の熊本友の家をお借りして開催します。

こんにちは☆

虹の雲メンバーのNです。6月例会のご報告の前に…

6月14日は、「熊本フルートアンサンブル定期演奏会 ~オイリュトミーと音楽の融合 宇佐美陽一氏を迎えて~」 が白川教会礼拝堂で行われました。

宇佐美先生のオイリュトミー、素敵でした~☆

先生のオイリュトミーが始まると、急に会場内の空気が変わり

神々しい光がフルートの音色にのって放たれているようでした…。

また、今回は宇佐美先生が作曲された作品の演奏もあり、熊本フルートアンサンブルの皆さんの演奏も素晴らしく、

とても贅沢な時間を味わいました。

ありがとうございました。

宇佐美先生にご指導いただいている虹の雲の子どもたち、母親たちは、とてもラッキーだと思います。

虹の雲の活動を続けてきてくださった先輩方に感謝です。

はい では例会報告です。

6月のうた「ほたるこい」

ほう ほう ほ~たる こい

あっちのみ~ずは に~がいぞ

こっちのみ~ずは あ~まいぞ

ほう ほう ほ~たる こい

【にじみ絵】

梅雨のこの時季に、しっとりと色に浸るにじみ絵を体験することで、より一層味わい深い体験ができたと思います。

幼児のクラスはぐるぐる~ぐるぐる~とカタツムリに挑戦しました。

円を描くのも幼児さんたちには難易度が高いのですが、一番小さいお子さんも上手に円を閉じることができました。

低学年と高学年のクラスは、「何描きたい?」という先生の投げかけに「ほたる~」と元気な男の子たちからリクエストがあり、蛍を描きました。

青を上から、下からゆっくりと色をいれていきました。よく水分を絞った筆でくるくるっと青色を取るように筆をまわし、そこに黄色をいれました。

ぽっ ぽっ ぽっ と、やわらかな蛍の光が描かれていきました。

【オイリュトミー】

円になって、シュタープを右っ!左っ!となり~!と渡す動きがあります。

右・左がまだ曖昧な低学年の子どもたちには難しい動きですが、今回はとても上手に動いていました。

高学年のお兄さんたちもシュタープを使ってとてものびやかに動いていました。見ている私まで気持ちよくなりました。

【手仕事】

前回に引き続き木のボール作りです。木をひたすら削り、やすりをかけ、根気のいる作業です。

仕上がりまで、まだまだ時間がかかります。出来上がりが楽しみです。

【ランチ】

お母さん方の持ち寄りランチ、今日もとっても美味しそう! デザートの梅ゼリー 爽やかな酸味がたまりません。

【魂の暦】

第12週ヨハネ祭の情景

万象の美しい輝きが

私の魂の奥底に生きる神々の力を

宇宙の彼方へ解き放つ。

自分自身から離れ ただひたすらに

宇宙の光と 熱の中に 自分を探し求める

次回7月例会は、7月13日 日曜日です。

時間は10時から。

場所はいつも通り 熊本市大江渡鹿にある婦人友の会の熊本友の家をお借りして開催します。

2014年07月02日

「まわるん第3回」と「友の家」

まわるん第3回も、虹の雲終了後、居残りして行いました。

もちろん、ここから参加のみなさんは、ここから参加です・・・お手製焼き菓子(2種類も!)と冷たい紅茶ポットの差し入れをくださったHさん、いつもありがとうございます!夕暮れにほっと一息、みんな笑顔に包まれます・・・

ここで、ちょっとこの空間、トーク開催場所「友の家」について触れてみたいと思います。

民家の中にひっそりと(あ、ごめんなさいっ)佇む白い建物。アパートでもなく、公民館ともちょっと違う感じ。派手な看板は何もなく、ただ小さく「熊本友の会/幼児生活団」ってかいてあります。教会みたいかな、なんとなく。

2階を見ると、子どもの絵をそのまま素焼きしたような額絵が飾ってあるし、「幼児募集」って掲げてあるところを見ると、あー幼児教育の場なんだと推測されます。。。そうです、「熊本友の会」ってどんな会なのかっていうと、、

日本初の女性ジャーナリストであり、思想家・教育家でもある羽仁もと子氏(雑誌「婦人之友」や自由学園の創設者でもある)の思想のもとに集う全国組織の会であり、「友の家」は、その会員が集い学ぶ場所、まさに公共の家というわけです。家庭運営のエキスパートになるべく自身が学ぶ他、家事家計講習会、映画上映会やコンサート、バザーなど対外活動ででた収益を公共のために使います。近頃はNHK「朝イチ」でもスーパー主婦として主婦の知恵を伝承すべく出演されており、ここ熊本での活動も精力的です。

ホール入口に掲げられた「思想しつつ生活しつつ祈りつつ」の書に感銘を受けるのは、私だけではないでしょう。

「家計は簡素に、社会は豊富に」とか、「生活即教育」とか、「人生の朝のうちに」とか、羽仁もと子語録、ぐっときませんか?かっちょいい!

私たちの「まわるん」は、母体は「シュタイナー教育を学ぶ会虹の雲」なので、直接友の会とは関係ないのですが、メンバーに友の会会員が在籍しているという縁でホールをお借りしています。虹のメンバーも、この場所が気に入っていて、他に行く気がしないようです(笑)、・・・波長があうんですね。

ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が文芸誌の編集長を経て、自らの思想を「人智学」として樹立し、ゲーテアヌム(実践拠点)を建立したのが1914、

羽仁もと子(1873-1957)が新聞記者を経て「婦人之友」の前身「家庭之友」を創刊し、人間教育の樹立を志し自由学園を開いたのが1921、

同世代を生きた人だったんですね。更に、双方には「自由とは何か」「自由への教育」という命題に挑んだ書籍や講演語録もたくさん残っていて、共通する部分が多いこと、今更ながら意義深く思います。実際、自由学園で行われている教育とシュタイナー教育は重なる部分たくさんあるようです。真実はひとつってことなのかな。

さて。まわるん第3回報告です。今回は、中学生にとって最も身近な「学校」のことから話が始まりました。

学校って、、、「勉強しろ!ばっかり」、とか、「先生たちがいばってる(命令口調)」、とか、「どうせ、同じ意見(学校に都合がいい)にされる」、とか、

「公式にあてはめるだけですすんでるから、ほんとの疑問が解けない」など、4名それぞれこの話題なら話はつきません、、ちょっと語気が荒めになってる気がします・・・(でも、自分の中学生の頃も同じ感じだったな。)

「勉強つまらない」、との言葉には、「楽しまないともったいないよねえ・・・」と、おばさんスタッフ(私)。

じゃあ、好きなことってなんだろう、好きな教科は何?どんなところが好き?

大河ドラマで歴史に興味がでた、というOくん、歴史は面白くてしょうがないとのこと。ふんふん、なになに、幕末とか、明治のころが大好き。維新のころの人物名がぽんぽんでてきます。彼のわくわく感が十分伝わったところで、宇佐美先生ぽつり。「でも歴史って、国によって教え方(伝え方)全く違っているんだよね」と、ドイツ滞在中のエピソードを引用されます。ドイツで出会った韓国やアメリカの学生たち、自国で歴史をどう習ってきていたか。

幕末以降の諸外国との関係は現在の日本情勢とダイレクトにつながっています、日本の教科書だけ満点、というわけにもいかないはずですね、多角的に学んでいきたいね、気付けてよかったです。

また、国によって学校制度も随分違っていて、専門技術を選択する年齢も制度も、進学するにしても大学まで学費がいらなかったり、話をきくだけでも、「それ、いいね!日本もそうなったらいいね!」視野が広がります。

Aさん・・・「いつもあたり前と思っていたけど、外の国ではちがうことや、学校もいろいろあること、がきけて、トーク楽しかったです」

Rくん・・・「高校に行ってからの学習の違いにびっくりしました。あと、国が自分の国に都合がいいように教育まで変えることも知りませんでした。」

Kくん・・・「ドイツが大学までお金がいらないということとか、米国には専門的(ピンポイントな)職業がたくさんあって職種が選べていいなと思ったけど、日本の総合的なバランスのとれた能力と、どちらがいいのかな。僕は天文の勉強をしたいけど近道とかないし場所とかも関係ないといわれた、まだよくわからない。」

Oくん・・・「外国は職業の幅が広く、いろいろな職業があって面白いなと思いました。あと、お互いに何に(どんな職業に)向いているか言い合ったのも面白かったです」

スタッフHさん・・・「今通っている学校制度や教科書に対する疑問、ドイツ、スウェーデン、大分の国際大学の話が面白かったです。ただ座って話しているだけなのに、ここと違う広い世界に触れているようで、頭の中をすっと風が通ります」

次回の「まわるん」は7月13日16時~友の家で開催です。

参加費ひとり500円。ちょっと大きめの子どもさんひとりでも、親御さんだけでも、ご一緒でも、「お茶のみに!哲学しに!」気軽にご参加くださいね。

今日うまれたほたる(にじみ絵) 続きを読む

もちろん、ここから参加のみなさんは、ここから参加です・・・お手製焼き菓子(2種類も!)と冷たい紅茶ポットの差し入れをくださったHさん、いつもありがとうございます!夕暮れにほっと一息、みんな笑顔に包まれます・・・

ここで、ちょっとこの空間、トーク開催場所「友の家」について触れてみたいと思います。

民家の中にひっそりと(あ、ごめんなさいっ)佇む白い建物。アパートでもなく、公民館ともちょっと違う感じ。派手な看板は何もなく、ただ小さく「熊本友の会/幼児生活団」ってかいてあります。教会みたいかな、なんとなく。

2階を見ると、子どもの絵をそのまま素焼きしたような額絵が飾ってあるし、「幼児募集」って掲げてあるところを見ると、あー幼児教育の場なんだと推測されます。。。そうです、「熊本友の会」ってどんな会なのかっていうと、、

日本初の女性ジャーナリストであり、思想家・教育家でもある羽仁もと子氏(雑誌「婦人之友」や自由学園の創設者でもある)の思想のもとに集う全国組織の会であり、「友の家」は、その会員が集い学ぶ場所、まさに公共の家というわけです。家庭運営のエキスパートになるべく自身が学ぶ他、家事家計講習会、映画上映会やコンサート、バザーなど対外活動ででた収益を公共のために使います。近頃はNHK「朝イチ」でもスーパー主婦として主婦の知恵を伝承すべく出演されており、ここ熊本での活動も精力的です。

ホール入口に掲げられた「思想しつつ生活しつつ祈りつつ」の書に感銘を受けるのは、私だけではないでしょう。

「家計は簡素に、社会は豊富に」とか、「生活即教育」とか、「人生の朝のうちに」とか、羽仁もと子語録、ぐっときませんか?かっちょいい!

私たちの「まわるん」は、母体は「シュタイナー教育を学ぶ会虹の雲」なので、直接友の会とは関係ないのですが、メンバーに友の会会員が在籍しているという縁でホールをお借りしています。虹のメンバーも、この場所が気に入っていて、他に行く気がしないようです(笑)、・・・波長があうんですね。

ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が文芸誌の編集長を経て、自らの思想を「人智学」として樹立し、ゲーテアヌム(実践拠点)を建立したのが1914、

羽仁もと子(1873-1957)が新聞記者を経て「婦人之友」の前身「家庭之友」を創刊し、人間教育の樹立を志し自由学園を開いたのが1921、

同世代を生きた人だったんですね。更に、双方には「自由とは何か」「自由への教育」という命題に挑んだ書籍や講演語録もたくさん残っていて、共通する部分が多いこと、今更ながら意義深く思います。実際、自由学園で行われている教育とシュタイナー教育は重なる部分たくさんあるようです。真実はひとつってことなのかな。

さて。まわるん第3回報告です。今回は、中学生にとって最も身近な「学校」のことから話が始まりました。

学校って、、、「勉強しろ!ばっかり」、とか、「先生たちがいばってる(命令口調)」、とか、「どうせ、同じ意見(学校に都合がいい)にされる」、とか、

「公式にあてはめるだけですすんでるから、ほんとの疑問が解けない」など、4名それぞれこの話題なら話はつきません、、ちょっと語気が荒めになってる気がします・・・(でも、自分の中学生の頃も同じ感じだったな。)

「勉強つまらない」、との言葉には、「楽しまないともったいないよねえ・・・」と、おばさんスタッフ(私)。

じゃあ、好きなことってなんだろう、好きな教科は何?どんなところが好き?

大河ドラマで歴史に興味がでた、というOくん、歴史は面白くてしょうがないとのこと。ふんふん、なになに、幕末とか、明治のころが大好き。維新のころの人物名がぽんぽんでてきます。彼のわくわく感が十分伝わったところで、宇佐美先生ぽつり。「でも歴史って、国によって教え方(伝え方)全く違っているんだよね」と、ドイツ滞在中のエピソードを引用されます。ドイツで出会った韓国やアメリカの学生たち、自国で歴史をどう習ってきていたか。

幕末以降の諸外国との関係は現在の日本情勢とダイレクトにつながっています、日本の教科書だけ満点、というわけにもいかないはずですね、多角的に学んでいきたいね、気付けてよかったです。

また、国によって学校制度も随分違っていて、専門技術を選択する年齢も制度も、進学するにしても大学まで学費がいらなかったり、話をきくだけでも、「それ、いいね!日本もそうなったらいいね!」視野が広がります。

Aさん・・・「いつもあたり前と思っていたけど、外の国ではちがうことや、学校もいろいろあること、がきけて、トーク楽しかったです」

Rくん・・・「高校に行ってからの学習の違いにびっくりしました。あと、国が自分の国に都合がいいように教育まで変えることも知りませんでした。」

Kくん・・・「ドイツが大学までお金がいらないということとか、米国には専門的(ピンポイントな)職業がたくさんあって職種が選べていいなと思ったけど、日本の総合的なバランスのとれた能力と、どちらがいいのかな。僕は天文の勉強をしたいけど近道とかないし場所とかも関係ないといわれた、まだよくわからない。」

Oくん・・・「外国は職業の幅が広く、いろいろな職業があって面白いなと思いました。あと、お互いに何に(どんな職業に)向いているか言い合ったのも面白かったです」

スタッフHさん・・・「今通っている学校制度や教科書に対する疑問、ドイツ、スウェーデン、大分の国際大学の話が面白かったです。ただ座って話しているだけなのに、ここと違う広い世界に触れているようで、頭の中をすっと風が通ります」

次回の「まわるん」は7月13日16時~友の家で開催です。

参加費ひとり500円。ちょっと大きめの子どもさんひとりでも、親御さんだけでも、ご一緒でも、「お茶のみに!哲学しに!」気軽にご参加くださいね。

今日うまれたほたる(にじみ絵) 続きを読む